一探月亮「盈虧」的真相

在香港這個繁忙都市,無論你夜歸、晨跑或者抬頭欣賞維港夜色,月亮總會不期然地闖入視線。有人會拍下滿月的璀璨,有人會用手機記錄新月的朦朧,但你又有否細想過:為甚麼有時月亮如一彎新剪的指甲,有時卻變成圓圓的明珠?月亮的相位(moon phases)——即我們肉眼看到月亮形狀的變化——雖日常又常見,其實背後蘊藏著精彩的科學。今次,讓我們一起深入了解月球為甚麼會出現不同的相位,揭開這個大自然的常規美妙。

月相是甚麼?

人類對月亮形狀的興趣可追溯至數千年前。無論是農耕社會對農曆的依賴,還是詩人眼中的「月有陰晴圓缺」,全都離不開「月相」(英文:lunar phases)這個課題。月相,簡單來說,就是從地球上望向月球時,我們看到那部分被陽光照亮的面積及形狀。換句話說,不論月相如何變,都只是我們怎樣從地球角度觀察月亮的反光情況。

為了更易明白,不妨想像一下:你在家中打開一盞台燈(代表太陽),拿出一個白球(充當月球),然後你自己便是地球。當你轉動球體,不同角度看到的部份都會有光有暗,那便是月球不同相位的雛型!

三體舞步:太陽、地球和月球的幾何關係

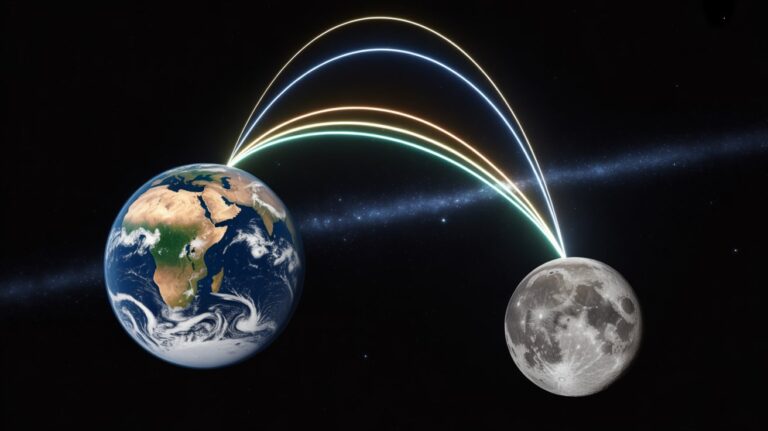

月相的「形成」並非月亮自己變形,而是它與太陽和地球之間的相對位置(relative position)造成的。我們可以用最簡單的幾何來說明:

每個月約29.5日(所謂「朔望月」Synodic Month),月球會繞著地球轉一圈。這段期間,月球與太陽、地球三者的位置不斷改變,而我們看到的「亮」月面比例因此不停變化,造就出新月、上弦月、滿月、下弦月等相位循環。

八大經典月相:由新月至滿月的精彩旅程

月相的循環分為八個主要階段:

- 新月 (New Moon): 月球位於太陽和地球之間,朝向地球的那一面沒有被陽光照到,幾乎看不到月亮。

- 蛾眉月/峨眉月 (Waxing Crescent): 新月之後,月亮逐漸繞開太陽,我們可以見到一小部分被照亮,呈現彎形。

- 上弦月 (First Quarter): 這時月球與太陽成90度角,地球上的我們看到一半亮(右半邊),一半暗。

- 盈凸月 (Waxing Gibbous): 過了上弦月,月亮更接近滿月狀態,大部分亮起來,只剩一小部分黑暗。

- 滿月 (Full Moon): 月球、地球、太陽幾乎排成一直線,月亮位於地球背向太陽那側,整個朝向地球的半球面全部被照亮。我們看到一個『圓滿』的月亮。

- 虧凸月 (Waning Gibbous): 滿月之後,月亮開始「減少」亮部,由左側變暗,亮部變細。

- 下弦月 (Last Quarter): 和上弦月對稱,但今次是左半邊亮。

- 殘月 (Waning Crescent): 進入新月前的一段時間,僅餘一條纖幼月牙,逐漸消失,準備進入新月循環。

這一個過程,大致需時接近29.5日,就是我們華人說的「農曆(一個月)」。

從幾何看月相:

如要形象化這個循環,不妨想想以下一個日常例子:

想像你手持一個球,圍繞著一盞固定不動的燈(代表太陽)自轉。你坐著不動(代表地球),球移動到你與燈之間時,燈只能照到球背面(即新月)。當球繞到你旁邊時,你會看到半個光半個暗(即上弦月或下弦月)。當球剛好去到燈和你在一直線的方向,但在你對面位置時,你便會看到整個球在發光(即滿月)。而球再動,見到的亮面就會縮細,如此循環。

其實月亮的圓缺是一場「三維戲法」,視乎你站在哪個位置看,反光面就改變。月亮本身無論在甚麼相位都有一半是「白天」,一半是「晚上」——但只有當我們的視角同時對到被照亮的半球,才會看到滿月。

月相周期和陰曆:為何農曆一個月也不是整數天?

香港人熟悉農曆(Lunar Calendar),正正就是以月相循環為基礎去編排。所謂「初一」一定是新月,「十五」多數是滿月。但你留意農曆一個月其實常有29日或30日?答案就在於「朔望月」的長度:非精確30日一個月,而是大約29.53天。這是因為月球的繞行軌道不是完美圓形,而且地球本身也要繞太陽公轉,兩個軌道交織、略帶偏差,帶來這個不小整數的天數。

這解釋了為何有些年要「閏月」,又為何各年中秋節(滿月)在陽曆上日期不同。「月有圓缺」不只是詩意,其實蘊藏著古人有智慧的時間規律觀察。

常見誤會:月相變化不是月球運轉陰影?

不少人以前以為月亮有時變細,是因為地球的影子擋住了月亮——但這只出現在「月全食」(Lunar Eclipse),並非常態。正常的月相變化(如上弦月、下弦月)僅僅是因為觀測角度不同,令我們看到被太陽照亮那部分的變化。

地點與時間:月亮在香港跟全世界一樣嗎?

或許你會問:在香港看的月相和在美國、日本、甚至南半球會否不同?答案是:全球同時看到的月相是同一個形狀,不過南北半球看到的「月牙方向」會倒轉(因為站在地球的上下對調)。而且,月亮每天升起和落下的時間視乎經緯度而有差異。

另一趣事,在同一個夜晚,家人在倫敦和香港同步望月,看到的大致是同一個月相——這個「一家同月」便是一種跨越時區的浪漫。

月相與文化:節日、詩詞與生活

月亮的圓缺不只是天體運行的結果,還深深影響著我們的節日、文化和語言。例如中秋節、元宵節、端午節都選用特定的農曆日期,就是根據月相。更不用說唐詩宋詞「人有悲歡離合,月有陰晴圓缺」這份投射人情味。

在西方,例如「藍月」(Blue Moon)其實指同一個月內出現兩次滿月,亦根據月相循環精密安排。

更進一步的科學:月球軌道的細節如何影響月相?

如果你想更深入,科學家早已發現月球的軌道並非正圓,而是有點橢圓(elliptical orbit),且軌道平面同地球圍繞太陽的黃道平面有約5度傾斜。正因如此,不是每次滿月地球都會遮擋太陽光,月食也沒那麼常見。

此外,月球每次都只以同一面朝向地球(叫作「潮汐鎖定」tidal locking),因此我們即使每晚望月,只會見到月球一面(所謂「月之暗面」其實只是不面向地球,並不一直黑暗)。而月球軌道上微小變化(如「攝動」perturbation)也會造成月相出現纖幼月牙時的厚薄不均、甚至偶爾的視差。

結語: 從月相到宇宙,日常中的天文啟示

月相,每晚都在我們頭頂循環演繹,卻又如此神奇,蘊含著宇宙的規律之美。從簡單的光影幾何,到陰曆生活的應用,甚至文化的寄託,月相讓都市人隨時隨地參與天文的樂趣。

所以下次在夜晚散步時,抬頭望向月亮,不妨問自己:今晚月相是甚麼?它正指示著宇宙間三體的何種排列、秩序與奇蹟?這一刻,也許會啟發你對天文有全新興趣,甚至展開一段屬於自己的「仰望星空」旅程。