【深度認識】系外行星

當夜幕低垂,天空中的星星總是令我們想像無限:在這燦爛的宇宙裡,除了太陽系的八大行星,還會有多少「地球」正在默默地繞著自己的「太陽」轉動?這種對外星世界的好奇心,正是現代天文學其中一個最迷人的課題。今天我就和大家一起深入認識「系外行星」(Exoplanets)——這些位於太陽系之外的遙遠星球,看看它們與我們的地球、太陽有何不同,又如何影響我們對生命與宇宙的想像。

甚麼是系外行星?

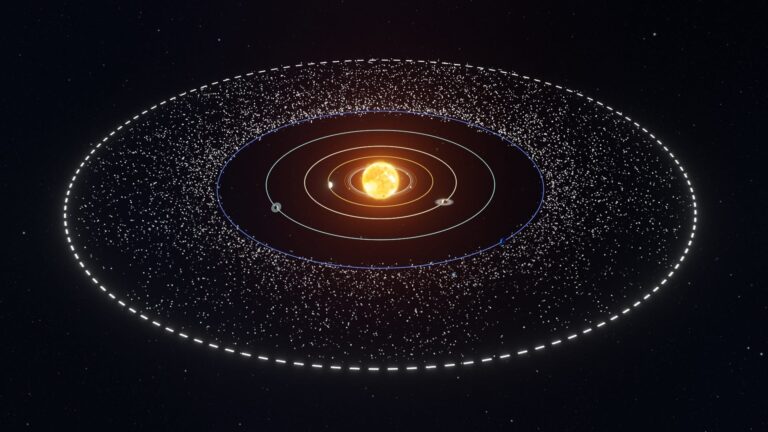

系外行星,顧名思義,是指圍繞太陽系之外恆星運行的行星。換句話說,除地球、火星等太陽系的行星外,凡是環繞其他恆星運行,並具備一定質量和體積,但本身不發光,只能反射其母恆星(主星)光芒的天體,都屬於系外行星。

「系外」這個說法或許有點遙遠,但其實這些星球很多都跟地球在「該星系」的角色一樣,只是它們的太陽(主星)不是我們的太陽。簡單想像:如果宇宙是一個擺滿桌球的小房間,每個桌球上都有幾隻小螞蟻在繞圈,那些「螞蟻」就是行星,而我們正在研究其他球上的螞蟻!

系外行星的發現歷程

雖然古今中外都曾幻想過外星世界,但系外行星真正被科學證實是近三十年內的事。第一顆正式被認證的系外行星是1992年發現的PSR B1257+12 B和PSR B1257+12 C,特別的是它們圍繞的是脈衝星(Pulsar)。1995年,瑞士天文學家Michel Mayor和Didier Queloz首次發現圍繞「類太陽恆星」的系外行星——51 Pegasi b,這掀起了全球尋找系外行星的熱潮。隨著「開普勒太空望遠鏡」(Kepler Space Telescope)等大型天文計劃啟動,人類現已確認超過5,400顆系外行星(截至2024年),幾乎每一顆恆星都可能擁有自己的行星系統。

系外行星的多樣世界:大細、質量、距離與成分

說起系外行星的基本參數,其實天文學家已找到不少「地球2.0」、「超級地球」、「熱木星」等型號。讓我們逐一了解:

- 體積與質量:系外行星的體積和質量差異極大,從比地球還小的「迷你地球」(Mini-Earth),到質量超越木星(Jupiter)的巨大行星皆有。有些「熱木星」體積高達木星的1.4倍,質量可達地球的300倍以上;而某些「超級地球」則介乎地球與海王星(Neptune)之間,一般質量為地球的1-10倍。

- 距離:現已發現的系外行星距離地球最近的只有約4.2光年——位於比鄰星(Proxima Centauri)的Proxima b;最遠可達數千光年。舉例:太陽與地球的距離僅是「1個天文單位」(150,000,000公里),但即使是最近的系外行星也已是40,000,000,000,000公里外。

- 溫度:系外行星的表面溫度變化極大,取決於其離主星遠近及大氣組成。有「熾熱地獄」級(逾1,000°C)的熱木星,亦有低於零下200°C的「極冷星球」。而在所謂「適居帶」(Habitable Zone)的行星,其表面溫度可能與地球相近,適合液態水存在。

- 組成:部分系外行星以岩石為主(類地行星Rocky Planets),與地球、火星相似;部分則為氣體巨行星(Gas Giants),大致上與木星、土星相近,成分為氫和氦;還有一些天文學家稱之為「迷霧行星」(Sub-Neptunes),介乎氣態與岩石之間。

- 自轉及公轉時間:如地球自轉一圈為24小時,公轉太陽一周為365日。系外行星因其所圍繞的主星質量、距離等不同,有些一年只有數天(如51 Pegasi b僅4.2日),有些則可長達數百年。

從上述數據可見,無論體積、質量、溫度、組成、週期皆五花八門,比太陽系更千變萬化。相比地球「中規中矩」的條件,系外行星世界真是千奇百怪。

系外行星與太陽、地球:一場宇宙大比拼

人類最熟悉的行星參考自然是地球和太陽系,但系外行星的存在正好讓我們對地球的獨特性有更深體會:

- 地球直徑12,742公里,質量5.97 × 1024公斤;太陽質量為1.989 × 1030公斤,而許多「超級地球」或「熱木星」常常超過地球數倍甚至百倍。

- 地球軌道上太陽的能量輸入恰到好處(約1,370 W/m2),使均溫約為15°C,液態水能長期存在。而許多熱木星因離主星過近,每日都像被烤爐照着,根本不能住人。

- 地球自轉週期24小時,公轉週期365.25日。系外行星公轉有些僅需數天,等於「一年」只有短短的香港週末,一眨眼又生日了!

- 地球成分以岩石、金屬為主,有氧氣、氮氣大氣層。許多系外行星卻是氫氦組成,甚至有些被濃厚雲層籠罩,未必有堅硬表面。

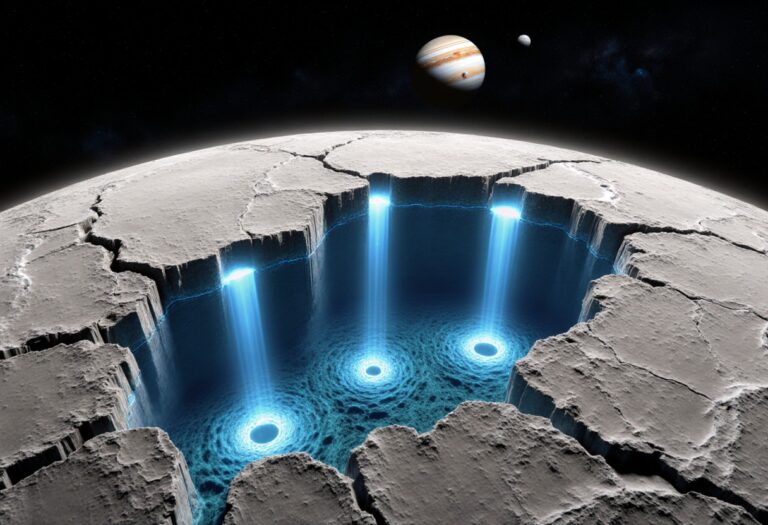

- 在系外行星「適居帶」的發現,使我們不禁好奇地問:如果這些星球有水,有空氣,會否也孕育了類似地球的生命?

天文學家如何發現系外行星?

其實,絕大部分系外行星都「看不見」它們本身,因為它們太遠、太微弱,被主星強光「蓋過」了。天文學家主要靠兩大方法:

- 凌日法(Transit Method):最經典的做法,是當行星在主星與地球之間經過時,會令主星光度微微變暗。就像電影台放廣告,一閃黑一下。開普勒太空望遠鏡便是靠這法子發現過千系外行星。

- 徑向速度法(Radial Velocity Method):即量度恆星被行星「拉扯」時出現的微細周期性位移,利用都卜勒效應(Doppler Effect)觀察主星光譜的紅移或藍移。這方法較適用於巨型行星。

還有其他新穎技巧如直接影像、重力透鏡等,但佔比暫時較少。

尋找「地球2.0」:系外行星的適居性

一般人最關心的問題,大概是「有沒有外星人?」。而這問題的前提便是「有沒有像地球一樣的行星」,天文學家稱之為「適居帶行星」(Habitable zone planet)。這類行星要具備:

截至2024年,發現的「候選地球」如Kepler-442b、TRAPPIST-1系統,都具有一定適居潛力。當然,能否真正有生命仍待日後技術突破。

系外行星對我們的啟發:宇宙中的新視野

不少人覺得天文學「太遙遠」,但其實系外行星研究為我們提供不少新思考。例如:在混亂都市中,你可能都幻想過「移民火星」;但天文學告訴我們,地球這個「適居星球」有多難得,大部份系外行星環境都極度惡劣。這更提醒我們要珍惜這片藍色家園。

另一方面,發現系外行星令我們明白,宇宙之大,地球不是唯一,也並非中心。我們或許只是在茫茫星海中一個普通的微點。這讓我們更謙卑、更好奇,不論科學還是生活,都值得我們用開放心態去探索與包容。

結語:系外行星—重新認識地球的起點

過去三十年,系外行星的尋找與發現革新了人類對宇宙和自身位置的理解。無論是迷你地球還是質量驚人的熱木星,這些由望遠鏡捕捉到的微光,正不斷豐富我們的宇宙目錄。日後,隨著科技進步,我們或能在這些遙遠星球尋獲第二個地球,甚至揭開生命起源之謎。

所以,當你下次抬頭看星空,不妨想一想,某一顆遙遠星星旁,可能正有一個「新地球」等我們發現。