【深度認識】行星(與恆星不同喔!)

當我們仰望夜空,星點密布,那些會移動的、閃爍卻又和恒星有所不同的,便是古人所稱的「遊星」,今日我們稱之為「行星(Planet)」。在香港這樣光害嚴重的都市裏,雖然未必常能看到整個銀河的壯觀,但還是可以在特定月份辨認到例如金星、木星等明亮行星。那麼,行星究竟是什麼?它們和地球、太陽有甚麼分別?在太陽系中,我們的地球又屬於怎樣的一類?

行星的定義:怎樣的天體才叫行星?

國際天文聯會(International Astronomical Union, IAU)於2006年明確定義「行星」這個詞。根據標準,一個天體要被歸類為太陽系的行星,需符合以下三點:

- 繞太陽公轉。

- 有足夠質量使其自身重力克服剛體力而成為幾乎圓球型。

- 已「清空」軌道附近的其它物體。

這三個條件聽起來有點抽象,不過簡單來說,行星除了要在繞主恒星(如太陽)運行外,還要夠大夠重,能把自己拉成圓形,同時成為該軌道「主宰」——其餘天體不是被它吸走,就是被它掃離軌道。

太陽系的八大行星:概覽與位置

太陽系內現時正式承認有八大行星,根據離太陽的距離由近至遠,分別是:水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星及海王星。冥王星(Pluto)曾經是第九大行星,但2006年後被劃分為「矮行星(Dwarf Planet)」。

這八大行星通常分為兩類:

類地行星(Terrestrial Planets):水星、金星、地球、火星——體積較小,多為固體岩石表面。

類木行星(Jovian Planets):木星、土星、天王星、海王星——體積極大,為氣體或冰氣巨星,無明確實心表面。

基本參數深入比較

為了更具體一點,以下以地球(一切的家)和太陽作座標,比較八大行星的基本特性:

| 行星名稱 | 平均半徑(km) | 質量(地球=1) | 與太陽平均距離(百萬km) | 表面溫度(攝氏) | 組成 | 自轉週期(地球時) | 公轉週期(地球年) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 水星 | 2,440 | 0.055 | 58 | -180 ~ 430 | 岩石、鐵核 | 58.6天 | 0.24年 |

| 金星 | 6,052 | 0.815 | 108 | 464 | 岩石、二氧化碳大氣 | -243天(逆行) | 0.615年 |

| 地球 | 6,371 | 1 | 150 | -89 ~ 58 | 岩石、氮氧大氣 | 23.9小時 | 1年 |

| 火星 | 3,390 | 0.107 | 228 | -140 ~ 30 | 岩石、二氧化碳稀薄大氣 | 24.6小時 | 1.88年 |

| 木星 | 69,911 | 318 | 778 | -145 | 氫、氦 | 9.9小時 | 11.86年 |

| 土星 | 58,232 | 95 | 1,433 | -178 | 氫、氦 | 10.7小時 | 29.4年 |

| 天王星 | 25,362 | 14.5 | 2,872 | -224 | 氫、氦、甲烷 | -17.2小時(逆行) | 84年 |

| 海王星 | 24,622 | 17.1 | 4,495 | -214 | 氫、氦、甲烷 | 16.1小時 | 164.8年 |

太陽參照:平均半徑約 696,340 km,質量約為地球的 333,000 倍,表面溫度約 5,500°C。

與地球和太陽的比較

從上表可見,行星的差異極大。例如木星的體積比地球大,足以容納超過 1,300 個地球;而水星則比地球細得多,只約地球的 5%。類木行星普遍比地球寒冷得多,因其離太陽遙遠。而金星雖比地球近,但濃厚的二氧化碳(Carbon Dioxide, CO2)溫室氣體導致其平均表面溫度高達 464°C,比地球溫度還要高非常多,變成名副其實的「地獄星球」。

有趣的是,行星的自轉週期(Rotation Period)和公轉週期(Orbit Period/Orbital Period)各異。地球一天會自轉一圈,但金星自轉極慢且方向還是「逆行」;而木星和土星自轉極快,一天只需 10 小時左右。天王星、海王星則有極長的公轉週期,甚至要地球的 84 或 165 年才繞太陽一圈!

行星的成分與結構

類地行星的內核(Core)通常含有大量鐵(金屬),表層主要為岩石和礦物。而類木行星(氣體巨星)則主要為氫(Hydrogen)與氦(Helium),沒有明顯實心表面。天王星和海王星又被細分為「冰巨星(Ice Giant)」,除了氫氦,亦含有較多水、甲烷(Methane)與氨(Ammonia),因此外表帶點藍綠。

生活化來說,地球就像一顆包餡的鹹蛋黃月餅——外面有岩石地殼,內裏有黏稠的岩漿及含鐵的內核。木星和土星就像一顆雲霧繚繞的大棉花糖(一咬下去其實沒法站腳!)。

行星的歷史與形成

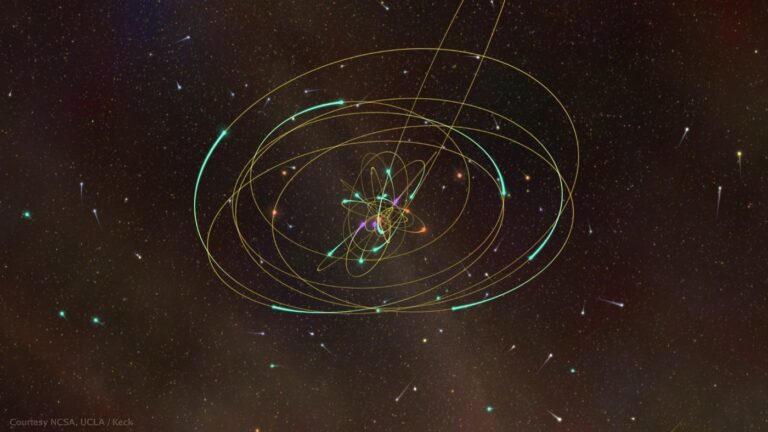

行星的起源可追溯至大約 45 億年前,那時太陽系只是一個混亂的氣體及塵埃雲(太陽星雲,Solar Nebula)。核心物質收縮成了太陽,剩餘的塵埃透過碰撞、凝聚,逐步集結為較大的碎塊,這些逐步長大的天體叫「微行星(Planetesimal)」。後來這些微行星彼此吸引、聚合,形成了今天我們看到的行星。「清空軌道」的過程,指的就是這些原始行星(Protoplanet)將軌道附近的碎片吸收或擠走。

之後,類地行星因靠近太陽,只有岩石類的元素能夠保留下來,於是成為「堅硬」的岩石星球;而較遠地方的行星能夠聚集大量氣體,變成體積巨大的氣體/冰氣行星。

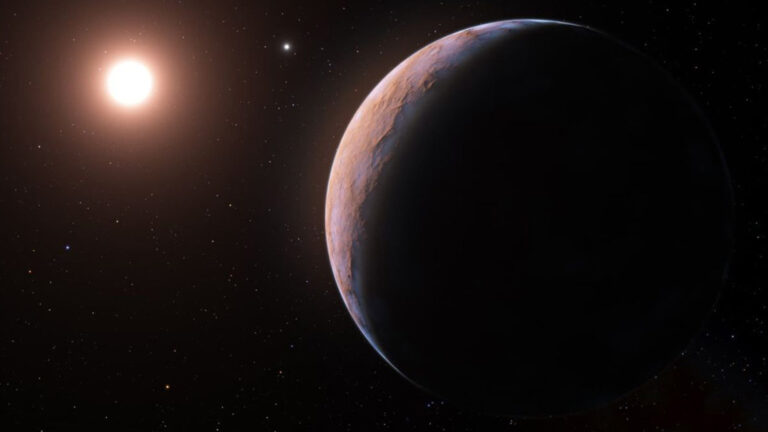

行星的現代探索與發現

近數十年,行星探索突飛猛進。太空探測器如美國 NASA 的「旅行者1號」(Voyager 1)、火星探測車「毅力號」(Perseverance)等,已經近距離拍攝、分析過數顆行星表面和大氣。更令人讚嘆的是,科學家現時已經在太陽系外發現超過五千多顆「系外行星(Exoplanet)」,其中部分甚至可能擁有生命存在的條件,為「尋找第二個地球」鋪路。

行星研究亦幫助天文學家重新思考甚麼才算是一顆「典型」的行星。例如最近的冥王星「降級事件」,就是因為它未能完全「清空」軌道而被重分類。

香港如何觀測行星?

在香港,受限於光污染,實際能見到的行星以金星(常於黃昏清晨亮如明珠、有「啟明星」美譽)、木星、火星、土星為主。有時甚至用肉眼已可分辨,像閃亮不閃爍、顏色獨特的「天星」就是!如果有望遠鏡,夏天可以欣賞到土星的大環(Saturn’s Ring),秋冬就有木星的條紋和四大衛星(Galilean Moons)。

行星的未來與啟示

細心想想,地球只是太陽系八顆行星裏很平凡的一顆,看似微不足道,但卻孕育了繁盛的生命。在宇宙尺度下,我們就像生活於浩瀚沙灘上的一粒細沙。對於天文學家而言,行星研究不僅是知識追求,更是找尋人類未來與自我定位的一條路。因為認識行星,等於重新梳理自己與宇宙的關係。

將來,隨科技發展,我們有機會親身踏足火星,或許某天更可在系外行星找到生命的蹤跡。回頭看看天上的「行星們」,它們不單是夜空中的一顆顆亮點,更是我們一窺宇宙奧祕的重要鑰匙。

下次抬頭時,也許多一份認識,感受人類與行星、與整個宇宙的連繫。天文,只要願意,每一個人都可以參與!