俄羅斯最新公布的核動力等離子推進技術,把火星之旅從月餘縮短到數週的飛行革命

概述

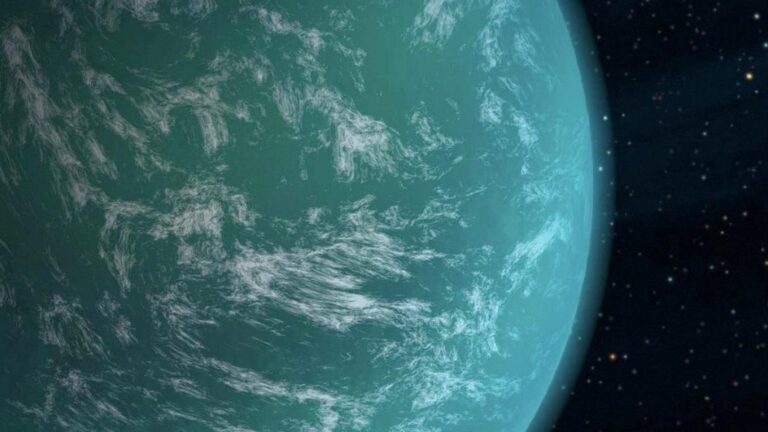

俄羅斯揭露了一種革命性的等離子推進系統,聲稱能把前往火星的旅程從現行的7–9個月縮短到僅30–60天。該技術由俄羅斯國營核能企業Rosatom開發,結合了磁性等離子加速器(magnetic plasma accelerator)與小型核反應爐(compact nuclear reactor),有可能使俄羅斯在與美國與中國的星際競賽中取得領先地位。

系統核心:等離子推進器與工作原理

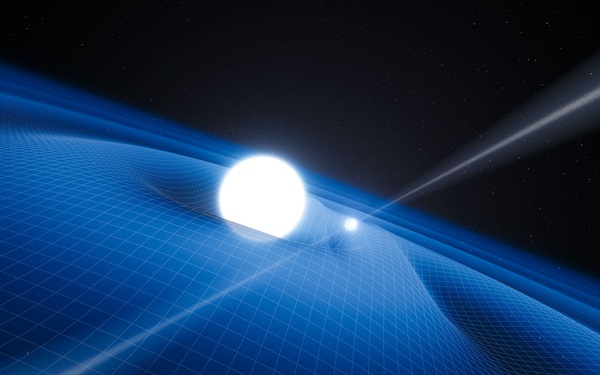

這套系統的核心是一個等離子推進器(plasma thruster),利用電磁場(electromagnetic fields)加速帶電的氫粒子到極高速度,報導指出可達每秒100公里(100 km/s)──這比子彈速度快超過350倍。

與在升空階段提供巨大推力、燃燒後推力迅速下降的化學火箭不同,等離子引擎產生的是持續且較小但穩定的推力。雖然這股推力很輕,大約相當於一罐汽水的重量,但在太空的近乎無摩擦環境中,這種恆定推力會逐步把飛行器加速到極高速度。

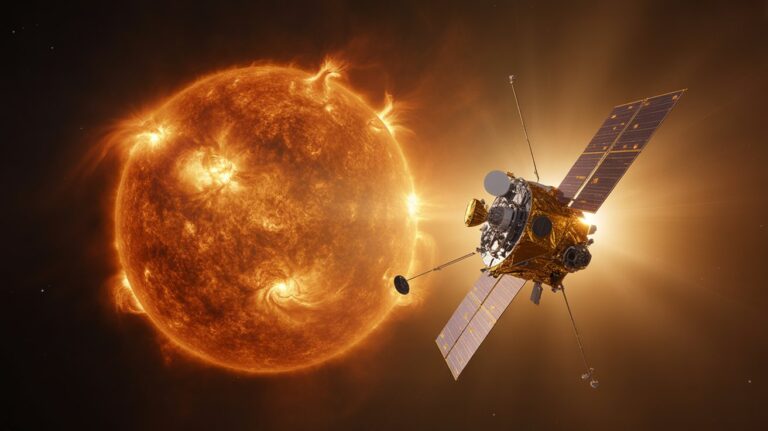

動力來源:小型核反應爐

為了維持等離子反應,系統配備了一個額定約300千瓦(300-kilowatt)的緊湊型核反應爐,供應持續的電力,讓推進器能長時間運作。

原型測試情況

為了模擬太空環境,Rosatom在其特羅伊茨克研究所(Troitsk Institute)的一個14公尺長的真空艙中測試了原型。早期結果有幾個亮點:

- 引擎展現出約2,400小時的運行壽命,理論上足以支援一次完整的火星任務。

- 等離子排氣速度達到100 km/s,顯著超越目前衛星常用的離子引擎(ion engines)。

- 選用氫作為推進劑(hydrogen fuel),因其效率、耐熱性與豐富性,被視為深空任務的理想燃料。

相較於化學火箭的優勢

顯著縮短旅行時間:火星旅程可能從7–9個月縮短到1–2個月,能減少太空輻射(cosmic radiation)暴露與長期任務造成的心理壓力。

高效率:等離子引擎燃料利用率更高,為相同行程需求較少推進劑。

多重應用:除了載人任務,這技術也可用作太空拖船(space tug),在行星軌道之間移動衛星、貨物與設備。

仍待克服的挑戰

雖然前景看好,但仍有若干關鍵難題:

- 功重比(power-to-weight ratio)——核反應爐必須在足夠緊湊的體積與重量下,提供跨行星旅行所需的功率。

- 耐久性(durability)——等離子對材料的侵蝕與長期磨損問題,需在實際服役前獲得解決。

- 系統整合(system integration)——載人任務需更先進的防護(shielding)、生命維持系統(life support)與整體太空船設計。

展望:2030年的目標

Rosatom目標在2030年前交付可飛行的型號,這時間點與NASA與中國為未來二十年的人類火星任務所做的準備相呼應。若成功,這套核動力等離子推進系統不僅會改變火星探索,也可能重塑深空物流、小行星開採(asteroid mining)與甚至未來星際探測器的可行性。

結語

數十年來,人類在星際探索上面臨的最大挑戰之一是浩瀚的距離。俄羅斯這項核動力等離子引擎(nuclear-powered plasma engine)或許提供了把數月旅程縮短為數週的可能性。隨著測試持續進行,快速且高效率的星際旅行夢想,正比以往更接近實現。