解開太陽系行星橢圓形軌道的由來——從牛頓到現代天文學的探索

在市區生活時或許難以察覺,但只要有機會仰望夜空,我們便常會想:那些繞著太陽運行的行星,它們的路徑究竟是怎樣的?很多人或許以為行星繞著太陽的軌道是完美的圓形,但其實每一顆行星(包括地球)都是沿著橢圓形(ellipse)的軌道前進。那麼,為什麼會這樣?為甚麼不是正圓形?讓我們一起從歷史、物理定律,以至現代模擬,深入了解橢圓形軌道的天文故事。

從圓到橢圓——觀察與歷史的啟示

在很久以前,古希臘的哲學家相信「圓」是最完美的形狀,認為宇宙萬物都應以圓形運行。即使到了中世紀,歐洲天文學家仍傾向使用複雜的圓周來解釋行星運動。直至1609年,德國天文學家克卜勒(Johannes Kepler)進行了精密的行星觀測,發現行星實際上是沿著橢圓形軌道運行,這才顛覆了千百年來「圓軌道」的想像。克卜勒根據自己的發現,提出了著名的三大行星運動定律(Kepler’s Laws),其中第一條就指出「每一顆行星都是沿著一條橢圓形軌道圍繞太陽,太陽處於橢圓的其中一個焦點(focus)」。

那麼,甚麼叫橢圓形?簡單來說,橢圓形就像平時大家在畫架上畫出的雞蛋形狀,與圓形的最大分別是,圓有一個中心點,而橢圓則有兩個「焦點」,它圍繞兩個焦點伸展出來。

牛頓的萬有引力——橢圓形軌道的數學解釋

克卜勒發現了行星軌道的規律,但並不知道其深層原因。過了七十年,牛頓(Isaac Newton)提出了著名的萬有引力定律(Law of Universal Gravitation),並且創立了微積分(calculus)等新數學工具。他告訴我們:地球和太陽,其實一直在「吸引」著對方,就好像橡筋拉住一顆彈珠似的。

萬有引力公式是:

F = G × (M每 × m每) / r2

意思是兩個物體互相吸引的力(F),跟它們的質量成正比,跟它們的距離的平方成反比。當牛頓把這項發現運算下去,他驚喜地發現:只要有一個「中心力場」(即向某個中心點——太陽——吸引),任何在這力場下運動的天體軌道都會是錐線(conic section,包包括圓形、橢圓形、拋物線和雙曲線)中的一種。

大家可以幻想將一個乒乓球放進碗裡面輕輕推動──它總會圍繞碗心打轉出各種路徑。如果你起初推得慢一些,球就走圓形或者接近圓形。而若稍為快一點、角度變化,球的路徑就拉長成為橢圓形。這就很接近地球與其他行星繞日的情形——一開始推力(即行星誕生時的初速度)不一樣,路徑也不同。

為甚麼不是圓形?初速度與形成的故事

既然圓形只是橢圓形的一種特別情況,為什麼行星不可以「剛剛好」成為圓形?其實在理論上有可能,但自然界極難出現「完美對稱」。想像你旋轉一條繩子,一端連著小球,在空中轉動,小球只有在每一圈都用繩子拉得一模一樣、繩長不變時,才會完全走出圓形路徑。現實是甚麼?行星在太陽系誕生初期環境極為混亂,它們在「原始星雲」裏出生,互相碰撞、受其他天體干擾,或是被風吹、碎片撞擊,於是形成了一點點不同的初速度,乃至偏離圓形。

如果我們回頭望望太陽系每個行星的橢圓「扁平度」(離心率 eccentricity),就會看到:大部分行星其實挺接近圓形,例如地球的離心率只有0.0167(圓形的離心率是0),即大約每100公尺只有1.7公尺偏離。其他如火星、冥王星(現稱矮行星)等則偏離明顯得多。橢圓形這個排列,正正反映了早期太陽系形成時的一點「隨機性」以及種種大大小小的星體交互作用。

生活中的橢圓形——離心率與二人舞蹈

橢圓形其實離我們的生活並不遠。例如情人們圍繞對方旋轉、在公園操場快走時總會出現某種橢圓形步伐。又好像你用手機綁著繩子旋轉,手的稍微抖動就會讓路徑變橢圓。軌道的「離心率」(eccentricity)可以看作是橢圓有多「拉長」——離心率愈高,橢圓就愈長;離心率為零就完全是圓。

在行星和太陽這種「雙人舞」中,行星距離太陽最近的位置叫「近日點」(perihelion),最遠叫「遠日點」(aphelion)。地球1月初時其實比7月時更接近太陽,只是這個差距並不大,所以對溫度沒太大影響,反而是地軸傾斜主導了季節變化。

軌道擾動與現代天文模擬

你以為橢圓形軌道千百年不變?其實在宇宙中,也沒「絕對」穩定的軌道。太陽系各行星互相牽引重力,小行星、彗星、大行星甚至相鄰恆星偶爾經過,都會讓原來的路徑輕微「變形」。這種微調叫作「軌道擾動」(orbital perturbation)。如果你玩過桌上足球便會明白:每踢一下小球,它的路徑都會受到影響。同樣,太陽系裡每個大天體的細微變化,早已被現代電腦模擬出來。

利用強大的電腦及現代天文望遠鏡,科學家可以預測超過幾千萬年內行星軌道的細節。這種複雜運算已證實了牛頓及克卜勒的理論,同時發現更微細的效應,例如由於廣義相對論(General Relativity)預言到的時空彎曲效應下,水星的軌道近日點會有非常細微的移動,這是牛頓力學難以完全解釋的現象。

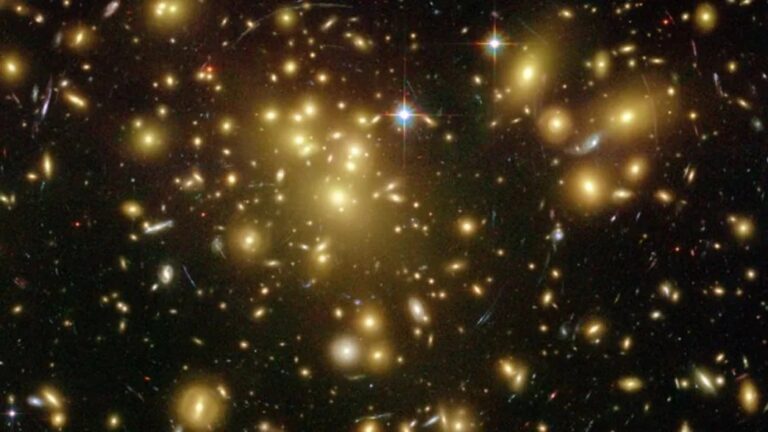

從太陽系到系外行星——普遍存在的橢圓軌道

你或許想知道,橢圓形軌道是不是太陽系特有?其實在銀河系(Milky Way)內,我們已經發現幾千顆「系外行星」(exoplanets)。這些行星的軌道千奇百怪,但絕大多數也都是橢圓形。甚至有不少系外行星,其橢圓度遠比太陽系內更高,有些經過近日點時的溫度可以高達數千攝氏度。學者推斷,這些極端橢圓軌道,可能跟天體之間的引力交互與早期星系大混戰有關。

因此,橢圓形軌道是宇宙普遍存在的規律,只要有「中心力場」和稍微不對稱的初速,天體就會走出標誌性橢圓形路徑。

結語:橢圓帶來的啟示

每晚當我們仰望星空,不只是看到遠處的光點,更是在窺探萬物背後精緻的運動藝術。從克卜勒的發現、牛頓的力學,到現代電腦模擬與廣義相對論的微調,這條「橢圓之路」教我們欣賞宇宙的美麗與不完美。太陽系行星軌道之所以呈現橢圓形,是力量、初始條件與宇宙演化共同譜成的交響曲。每個軌道都是歷史的印記,也是宇宙科學邏輯與觀察交織的成果。

所以,下次指著夜空介紹地球、公轉、火星或系外行星時,不妨告訴朋友:原來他們腳下、天上,無論多大、多遠,都在共同跳著一支略帶變奏的橢圓形「宇宙舞蹈」。