中子星:宇宙中最奇異的天體如何影響我們的宇宙觀與生命之源

想像一顆比城市還小、卻擁有比太陽還多質量的天體。物質被壓縮到原子核密度,磁場強到能把地球磁場撕成碎片,旋轉速度快到每秒可轉幾百次。這不是科幻小說的場景,而是真實存在於宇宙中、名為「中子星」的天體。儘管我們身處的太陽系中並沒有中子星直接影響日常生活,但它們在宇宙演化、元素形成、重力物理測試,以及我們理解極端物質行為上,扮演關鍵角色。

什麼是中子星?用「壓縮罐」來想像

要理解中子星,先從恆星的生命週期說起。質量比太陽大得多的恆星在燃燒核心燃料(氫、氦)幾億到幾十億年之後,會經歷一場大爆炸──超新星。爆炸把恆星的外殼拋向太空,而核心在強大引力下崩潰。如果崩潰後留下的核心質量介於大約1.4到3倍太陽質量之間,電子會被迫和質子結合,形成中子,結果就是一顆中子星。

一個簡單的比喻:把一個太陽質量(或更多)壓縮成一個半徑大約10到15公里的球體,這種密度遠超我們日常理解。若把一顆中子星放在香港島上,其重量能把整個島嶼壓塌──想像一顆放在手掌裡只有幾公里大小的物體,卻重達太陽級別。

中子星有哪些特徵?旋轉、磁場與脈衝星

中子星的幾個顯著特徵很快使它們成為天文學家的焦點:

- 極端旋轉:當恆星核心在崩潰時,角動量守恆會讓核心自轉速度大幅增加,像花樣滑冰選手收緊手臂快速旋轉一樣。一些中子星的自轉週期只有幾毫秒,相當於每秒數百次的轉動,這類快速旋轉的中子星稱為毫秒脈衝星。

- 強大磁場:中子星的磁場可以是地球磁場的數十萬億倍。強磁場會加速帶電粒子,產生高能電磁輻射,形成明亮的磁極輻射錐。

- 脈衝星:如果中子星的磁軸與自轉軸不對齊,從地球看會像燈塔一樣每次旋轉掃過我們時閃爍一次,我們就觀測到周期性的無線電或X射線脈衝。這類天體被稱為脈衝星(pulsar),是中子星的重要亞類。

中子星在宇宙中扮演什麼角色?從元素形成到引力實驗室

雖然中子星離我們很遠,但它們在宇宙故事中扮演多重關鍵角色:

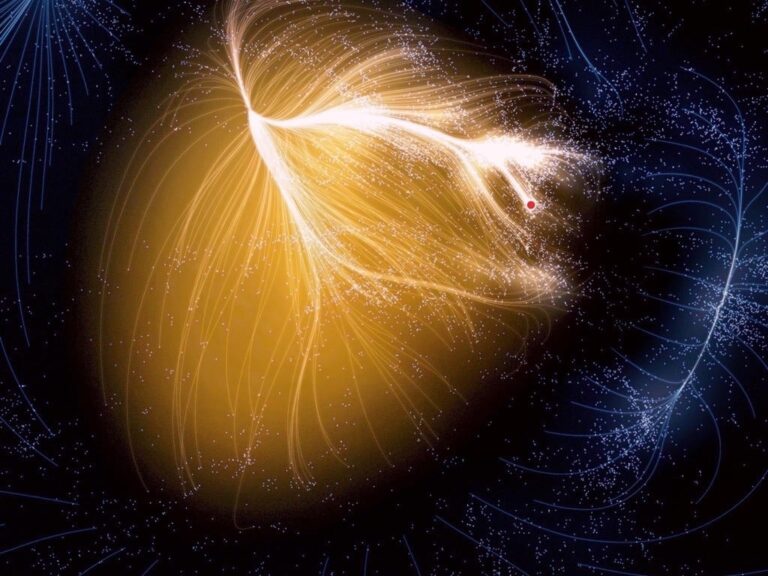

- 重元素的搖籃:二元中子星合併(兩顆中子星相互繞轉並最終合併)會產生極端環境,釋放大量中子,促成所謂的r-過程(快速中子捕獲)。這個過程能合成金、鉑、鈾等重元素。2017年,科學家觀測到一場中子星合併伴隨的重元素產生(稱為kilonova),直接證實了中子星合併是宇宙中重元素來源之一。

- 高能現象的引擎:中子星周圍和合併時會產生強烈的伽瑪射線暴(短時伽瑪射線暴)以及多波段電磁輻射,這些事件是宇宙最具爆發性的能量釋放形式之一,為我們研究極端物理提供現場。

- 測試重力理論的實驗場:中子星提供了測試廣義相對論與其他重力理論的自然實驗室。雙中子星系統的軌道衰減和引力波釋放符合愛因斯坦的預測;對於某些替代理論,極端密度下的行為則可能揭露新物理。

- 暢通星際化學循環:超新星及合併事件會把由內核合成出的元素拋回星際介質,成為下一代恆星、行星乃至生命的原料。換句話說,地球上很多重元素的來源可追溯到中子星或其前身的爆炸。

中子星和我們有直接關係嗎?間接但深遠

你可能會想:「既然沒有中子星在太陽系,對我有甚麼直接影響?」答案是:大多為間接,但影響深遠。

首先,許多重金屬元素——包括我們日常使用的金、銀、某些稀土元素、以及對核能和醫療有重要用途的鈾—其宇宙來源部分來自中子星合併或超新星。若沒有這些事件,地球化學組成會大不相同,人類文明也可能無法發展到今日。

其次,中子星合併事件是我們觀測引力波的主要來源之一。2015年以後,隨著LIGO/Virgo等引力波探測器的建成,我們首次直接「聽到」了黑洞與中子星的合併。這種新興的天文觀測方式改變了我們探索宇宙的途徑,未來還可能對地外文明搜尋等議題帶來新資訊。

最後,從基礎科學角度看,中子星是研究物質在極端密度與強磁場下行為的唯一實驗室,這有助於凝聚態物理、核物理甚至粒子物理交叉領域的進展,長遠而言可能影響科技發展方向。

如何觀測與辨識中子星?從無線電到引力波

中子星的觀測方法多樣:

- 無線電觀測:脈衝星通常以無線電波被發現,因為它們做規律閃爍像燈塔。無線電望遠鏡長期監測能發現新的脈衝星,並追蹤其旋轉週期、週期變化。

- X射線與伽瑪射線:年輕或正在吸積物質的中子星會發出強烈的高能輻射。利用X射線衛星(如Chandra、XMM-Newton)以及伽瑪射線望遠鏡可偵測這些高能訊號。

- 引力波:當兩顆中子星合併時會產生引力波。LIGO與Virgo在2017年成功偵測到一場雙中子星合併(GW170817),並伴隨電磁波多波段觀測,這次「多信使天文學」展示了觀測中子星合併的強大能力。

- 光學與紅外:合併後的kilonova在光學與紅外波段會綻放,這些光譜和亮度隨時間變化可告訴我們哪些元素被合成。

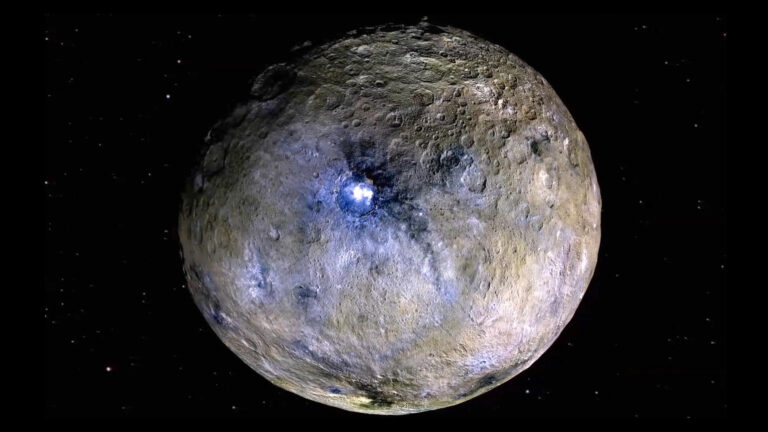

中子星內部到底是什麼樣子?打開極端物理的黑匣子

中子星內部是物理學家最關心也最不確定的區域。基本想法是:越往裡,壓力與密度越高。表層是比較薄的固態晶格與大氣,接著是富含中子的外殼,而核心則可能包含超流中子、超導質子,甚至更奇異的物質(如重子星塌縮出現的夸克物質或超重子)。

這些極端條件下的態物理並不容易在地球實驗室重現,因此天文觀測(如脈衝星的質量與半徑測量、合併後產生的引力波信號)提供了重要線索。透過這些線索,理論物理學家可以逐步逼近中子星核心的狀態方程(EOS),也就是物質在不同壓力與密度下的性質。

科學家如何從觀測數據推知中子星性質?

方法大致分為幾類:

- 脈衝星定時:脈衝星像極為精準的時鐘,尤其是毫秒脈衝星。透過對脈衝到達時間的精確測量,科學家可以監測週期變化、軌道運動、甚至檢測微小的引力透鏡或行星伴星。

- 光譜與光變曲線:合併事件的光譜提供元素產生的證據與速度分布。而脈衝星表面的X射線譜則能提供半徑與表面溫度的估計。

- 引力波波形分析:合併時的引力波波形包含了兩顆中子星的質量、半徑與可壓縮性資訊。比較觀測波形與數值相對論模擬,能約束中子星的內部性質。

常見誤解與有趣事實

澄清幾個常見的誤解,並分享一些有趣事實:

- 誤解:中子星就是黑洞?不是。黑洞是塌縮到連光都無法逃脫的天體;中子星仍有表面(雖然極端),且會發出輻射。若核心質量超過一個臨界值(托爾曼-奧本海默-沃爾科夫極限,約2-3倍太陽質量),才會進一步形成黑洞。

- 誤解:中子星能把地球吸走?不會。除非中子星靠得非常非常近(遠小於地月距離),否則引力影響與任何其他恆星相同。實際上,近距離中子星也很稀少。

- 有趣事實1:中子星的表面重力極大,一個人站在上面會被拉扯成薄薄的一層,而你腳下的一顆鉛筆小到幾乎看不見,但重量相當於數十億噸。

- 有趣事實2:脈衝星的時序精準度非常高,某些毫秒脈衝星的穩定性甚至可以和原子鐘相比,用於時間基準或嘗試探測引力波背景。

未來展望:中子星研究的新世代

未來幾年到幾十年,有幾項發展會推動中子星研究進入新階段:

- 更多的引力波觀測:隨著探測器靈敏度提高與新一代探測器建成,雙中子星合併事件的統計數量將大增,讓我們更精確地了解重元素產生率、合併後產物分佈,以及中子星方程式。

- 高能與多波段觀測的整合:光學、紅外、X射線與伽瑪射線觀測配合引力波警報,會讓每次合併事件的「現場紀錄」更完整,提供更多物理線索。

- 精密時域天文學:透過脈衝星定時陣列(PTA)等計畫,我們期待偵測到更低頻的引力波背景,並用脈衝星群體當作宇宙的探測網。

結語:極端天體映照我們對宇宙與自身的理解

中子星可能遠離我們的日常經驗,但它們在宇宙中擔任的角色卻與生命與物質組成息息相關。它們是重元素的製造者,是測試極端物理的天然實驗室,也是開啟多信使天文學的新契機。從中子星身上,我們不只學到關於高密度物質與強引力的科學知識,還能更深刻理解宇宙如何把原初的氫與氦,透過恆星生命與死亡,煉成構成我們手機、家園甚至自己身體的元素。