介於恆星與行星之間的「未成年巨星」:認識棕矮星

你有沒有想過,天上有些天體既不像我們熟悉的恆星那樣熾熱閃亮,也不像行星那樣冷清寂靜?棕矮星(brown dwarf)就是這種中間角色。把它想像成一個還沒長大的巨人:體型接近小型恆星,卻沒有足夠的能量點亮自己成為真正的恆星;或是像一顆過度充氣的行星,有著不凡的質量,卻缺乏持續燃燒的核心。

為什麼棕矮星特別?

想像一個露天燒烤聚會:火堆代表恆星,炭火要夠旺、溫度要夠高,才能把食物烤熟。行星則像是放在旁邊的冰桶和食材,不會自己發熱。棕矮星介於兩者之間:它們像是被點燃但燃燒不完整的木柴,能短暫發出熱和光,但無法像大木頭那樣持久。這個「燃燒不完整」的狀態,正是棕矮星最核心的獨特之處。

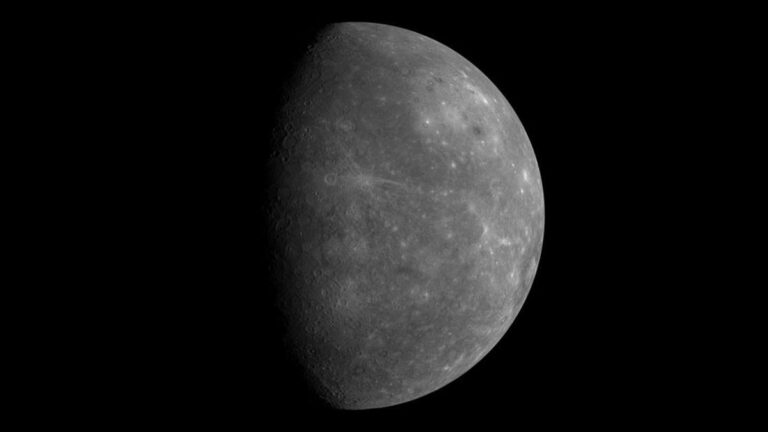

什麼讓棕矮星無法成為恆星?質量與核融合的門檻

恆星之所以能長期發光,是因為核心進行氫核融合:將氫原子合成成氦,釋放出大量能量。這過程需要非常高的溫度與壓力,而這些條件要靠恆星自身重力把核心壓得夠緊才能達到。科學上大致把開始穩定氫核融合的下限定在大約太陽質量的7%至8%(約為80倍木星質量)。

棕矮星的質量通常介於大約13倍木星到80倍木星之間:它們比一般行星重,足以在內部啟動某些短暫或局部的核融合(像是去融合較重的氘或鋰),但不夠重去維持長期的氫核融合。因此,它們既不是完全的恆星,也超出一般行星範疇,形成了「介於兩者之間」的獨特族群。

棕矮星的發光與冷卻:生命週期像杯溫牛奶

把棕矮星的演化想像成一杯剛倒好的熱牛奶:一開始很溫暖(亮),之後慢慢變涼(暗)。年輕的棕矮星會較熱且較亮,因為它們還在收縮,重力勢能轉成熱能;某些質量稍大的棕矮星還能燃燒氘,帶來額外的短暫發熱。但時間一久,它們就會逐漸冷卻下來,最終變成黑暗、難以直接觀測的天體。

這種冷卻過程導致棕矮星的光譜和顏色會隨年齡改變:年輕且熱的棕矮星偏藍白,老年且冷的則偏紅甚至進入紅外波段才容易被看到。對天文學家而言,這既是挑戰也是機會:透過光譜分析可以推測棕矮星的年齡、質量與大氣成分。

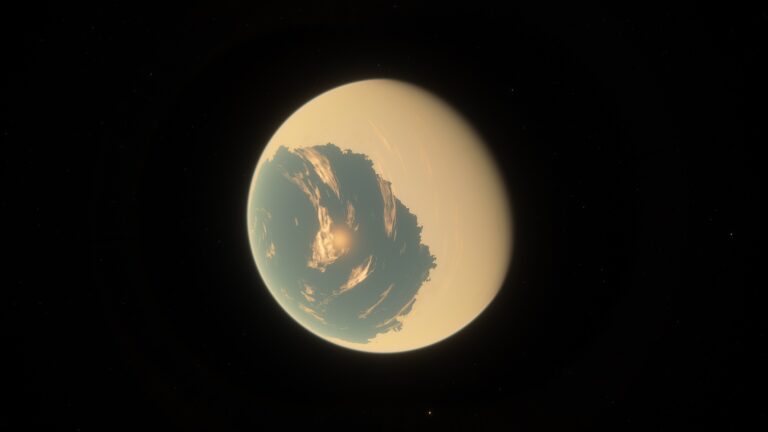

棕矮星的大氣:像巨型行星有雲層與天氣

棕矮星的大氣通常含有水蒸氣、甲烷、氨等分子,與氣態巨行星(如木星)有很多相似之處。把它想成一顆「下垂的熱巨大行星」:表面會出現雲層、對流和像天氣般的變化。研究發現,棕矮星可能會有雲帶移動、亮度因自轉而出現週期性變化,甚至出現類似行星風暴的現象。

由於棕矮星在電離層上能產生較強的磁場,它們有時會發出類似行星的無線電爆發,甚至在紅外或可見光波段出現耀斑,使得它們比單純的黑暗塊體更具「動態」特色。

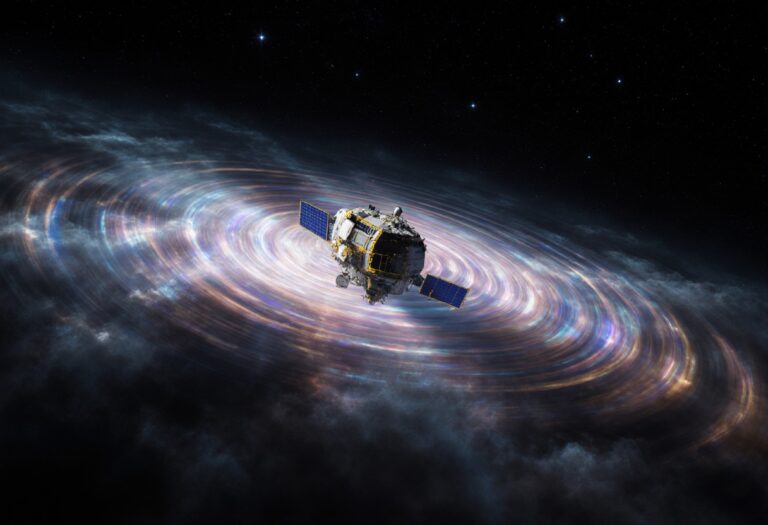

如何發現棕矮星?紅外望遠鏡的功勞

由於棕矮星溫度較低,許多輻射集中在紅外波段。像是你在夜市尋找發熱燈泡,若用普通眼睛較難看見,但拿著紅外相機便能一眼辨識。類似地,天文學家主要靠紅外望遠鏡(包括地面和太空望遠鏡)去搜尋與確認棕矮星。

此外,棕矮星通常質量較小、光度低,且在天空中移動速度相對明顯(視差與自行運動)。因此,結合紅外觀測、光譜分析與重複拍攝觀測位置,我們可以把它們從恆星、背景星系或行星候選中辨認出來。

棕矮星與行星的界線:質量還是成因?

在天文分類上,棕矮星跟大型行星的差別不僅在質量,還牽涉到形成過程。用一個生活比喻:一個人是天生就是藝術家或工程師,還是後天學成的職業,這跟他們為何走到那個位置有關。類似地,若一個大質量天體是在恆星誕生的氣體雲中像恆星一樣塌縮形成,那它可能被視為棕矮星;若是圍繞恆星形成、由吸積盤慢慢長大的,則更接近行星。

但實務上有時很難界定,尤其當質量在10-20木星質量這區間時。國際天文界對此仍有討論,這種模糊地帶也讓棕矮星成為研究恆星與行星形成橋樑的重要對象。

棕矮星在天文學中的價值:實驗室與比較標的

棕矮星為我們提供兩大好處。第一,它們像天然的實驗室,讓我們研究低溫高壓下大氣化學與雲物理;第二,作為恆星與行星之間的「中介」,它們幫助天文學家理解行星與恆星的形成與演化機制。透過研究棕矮星的光譜與變化,我們能更精確地模擬系外行星的氣候、雲層與化學成分。

此外,某些棕矮星伴隨較小的行星或行星候選,這些系統讓我們能比較不同天體在同一形成環境下的差異,進一步印證理論模型。

棕矮星的趣味觀察:肉眼看不到但不乏故事

雖然棕矮星一般無法用肉眼觀察,但它們在科學史與科學媒體中常常是主角。小型棕矮星群(褐矮星星團)或靠近太陽系的棕矮星(例如WISE發現的幾個鄰近物件)成為天文學家與科普作家取材的重點。對喜歡觀星的朋友來說,知道我們銀河系中還藏有大量難以見到但存在的“暗角落”本身就很有吸引力。

常見誤解與澄清

誤解一:棕矮星就是「小恆星」或「大行星」。事實上,棕矮星是一個獨特類別,介於恆星與行星之間,兩者的形成機制與性質並不完全相同。

誤解二:棕矮星都很冷且沒意思。雖然老年棕矮星確實變冷,但年輕的棕矮星仍然相當活躍,並擁有豐富的大氣現象、磁場活動及變亮變暗的行為。

結語:看不見的「過渡世界」提醒我們宇宙的多樣性

棕矮星是天文界的一道有趣風景:它們打破了我們習慣的二分法(恆星 vs 行星),揭示了宇宙中更多樣、連續的形成與演化路徑。把它們當作「未成年巨星」或「超大型行星」都可以,但更重要的是理解:世界並非只有黑白兩色,而是包含許多微妙的中間態。

當你下次在天文文章或社群貼文看到「棕矮星」這個詞,不妨把它想像成那盆還在慢慢變涼的熱牛奶、一塊燒得差不多但還未完全成灰的木柴—看似不起眼,卻藏著關於恆星如何誕生、行星如何形成、以及大氣如何運轉的豐富故事。這些故事也正是現代天文學最令人著迷的地方。