戴森球是甚麼?

想像一下,你手上拿着每月的電費單,夏天開冷氣、冬天用熱水,家中每件電器都在吃電。地球的能源像屋邨公共水喉,大家一起分;但如果我們能直接把太陽照到地球之外的巨大能量都收下來,會是怎樣?這個腦洞大開的構想,就叫「戴森球」(Dyson sphere)。

戴森球是甚麼?不是一個球,而是一個能量極限的概念

「戴森球」這個名字來自物理學家費里曼·戴森(Freeman Dyson)在1960年的一篇論文。他提出,如果一個文明的能源需求持續增長,最終會需要直接利用它的恆星能量輸出。戴森並沒有限定具體形狀——不是一定要一個實心大球包住太陽——而是指「圍繞恆星、超大規模的能量收集系統」。

科幻作品常畫一個實心殼包住太陽,像雞蛋殼一樣。這其實是最不現實的版本,因為:

– 結構力學災難:任何固體殼都要承受自身引力與潮汐力,材料強度根本不夠。

– 軌道穩定性困難:一個整體殼很難維持中心對準恆星,稍微偏心就會引發撞擊或崩塌。

現代天文與工程討論中,較合理的是「戴森雲」(Dyson swarm)與「戴森環」(Dyson ring):

– 戴森雲:許多獨立運行的太陽能衛星在不同軌道上收集太陽能,再以微波或雷射把能量傳回各地。像一群「太陽能風箏」。

– 戴森環:在特定軌道上部署一圈密集的太陽能收集器,是雲的子集。雖同樣難,但比「殼」更有工程合理性。

所以,戴森球不是一個「球」,而是一個對「如何把恆星能量最大化利用」的總稱與理論框架。

為何會想到要「包住太陽」?卡氏夫文明尺度與能源增長

理解動機,要講到卡氏夫文明尺度(Kardashev scale)。蘇聯天體物理學家卡爾達舍夫(Nikolai Kardashev)在1964年提出以能源使用量來衡量文明等級:

– I型文明:可完全利用其行星的可用能量(例如地球上所有可再生與非再生能源)。

– II型文明:可利用整顆恆星的能量輸出(這就是戴森球的領域)。

– III型文明:可利用整個星系的能量。

太陽每秒輸出約3.8×10^26瓦的能量。地球表面接收到的只是其中極小一部分(扣除幾何散射與距離因素),人類目前的總功率消耗約為2×10^13瓦級別,僅是太陽總輸出的微乎其微。用香港生活的比喻:我們像在旺角行人天橋上用紙杯接雨水,明明雲層在上面下着滂沱大雨,但杯口太小、位置太遠,接到的只是零頭。戴森球的目標,就是把「杯口」擴大到圍繞整朵雲。

哪些戴森設計比較有譜?從殼到雲的工程現實檢視

1) 實心殼(Solid shell):

– 問題:不可行。即使以理想材料,殼體會因為自身重力、軌道不穩、熱梯度與撞擊而崩解。這已是學界的共識。

2) 戴森泡沫/Dyson bubble:

– 概念:大量極輕、靠光壓(radiation pressure)懸浮的太陽帆,像蒲公英種子。每片帆上裝有太陽能電池與通訊、推進模組。

– 優點:單元分散、可漸進擴張,不需要一次到位的「超級工程」。

– 難點:材料、耐輻射、軌道維持與能量回傳技術仍是大挑戰。

3) 戴森雲/Dyson swarm:

– 概念:成千上萬、甚至數十億顆獨立衛星在不同凱普勒軌道上運行,避免彼此碰撞並最佳化遮蔽與能量收集。

– 技術關鍵:精密軌道力學、分散式控制、太陽能到微波/雷射的高效轉換、長距離能量傳輸。

– 工程策略:用小行星或水星的物料作就地取材(in-situ resource utilization),在太陽附近建造,省卻把大量物料自地球重力井搬運的代價。

4) 戴森環/Dyson ring:

– 概念:先建一條或數條高密度收集軌道作為試點與能源基地,再逐步擴展成雲。

– 比喻:像先在海中心搭建幾座離岸風場,之後才鋪滿整片海域。

總結:現代研究(包括軌道力學與材料科學)普遍認為「分散式、可擴展、可維護」的雲或泡沫最可行;「殼」是漫畫式想像。

要多少材料?把水星拆掉的算盤

如果以水星作原料庫:

– 水星質量約3.3×10^23公斤,含大量金屬與矽酸鹽,接近太陽,太陽能強度高。

– 若製作厚度僅毫米級的太陽能結構,理論上能製造出覆蓋巨大面積的收集器陣列。

– 但要把「礦—精煉—製造—部署—維修」全自動化,等於先建立一個太陽系級工業生態。這不是一兩代人的工程,而是一個文明的長期路線圖。

能量如何送回地球或殖民地?微波與雷射的權衡

– 微波傳輸(Microwave beaming):

– 優點:穿雲力強、受天氣影響較小、轉換效率可達數十%。

– 缺點:需要超大口徑天線;地面接收的整備(整流天線rectenna)要非常廣闊且安全管理嚴謹。

– 雷射傳輸(Laser beaming):

– 優點:光束可集中、設備體積較小,指向性好。

– 缺點:大氣散射吸收、天氣影響大;對眼睛與航空安全風險高;需在太空端或月球基地先中繼。

現實路徑可能是把能量先送到月球或太空工業基地,進行電解製造燃料(如氫、金屬燃料)或直接供應軌道製造,再以較安全方式回流地球,減少「太空激光直射香港」的風險與民生顧慮。

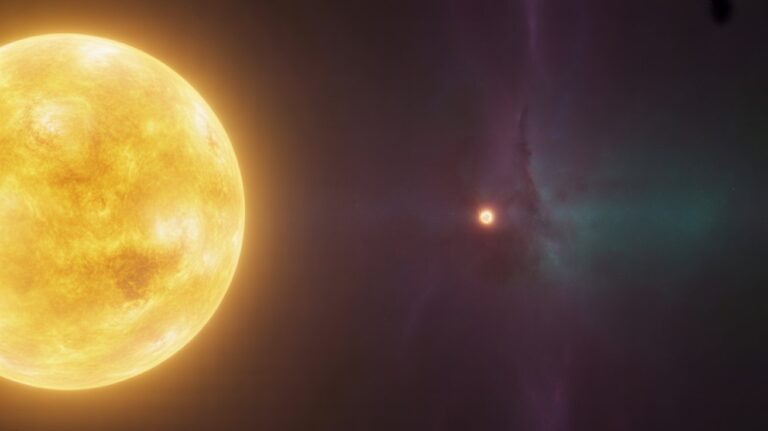

熱、光與「紅外特徵」:天文學家怎樣尋找外星戴森球?

收集太陽能不是「把光吃掉就消失」。能量守恆告訴我們,被吸收的能量最後會以較低溫的熱輻射釋出,主要在紅外線(infrared)波段。這帶來兩個關鍵:

– 若有文明把恆星可見光大量攔截,該系統在可見光會變暗,但在紅外會變得「比應有的亮」。

– 天文學家可以透過光譜能量分布(SED)與紅外過量(infrared excess)尋找可疑目標。

觀測工具與策略:

– 太空望遠鏡如WISE、Spitzer、Herschel曾用來搜索星系或恆星的非自然紅外過量。

– 研究團隊會排除自然原因:塵埃盤、恆星形成區、包層星、碰撞碎片雲、超新星殘骸等都會產生紅外。

– 目前為止,沒有「鐵證」等同於大型戴森結構的對象。個別「奇怪變光」的恆星(如Tabby’s Star,KIC 8462852)已被證實較可能是塵埃雲等自然現象。

重點:戴森球不是科學家「信仰外星人」的浪漫,而是一個可被反駁(falsifiable)的觀測假說:若存在巨型工程,就應有紅外訊號與特定光變模式;若沒有,就繼續縮小可能性範圍。

如果香港人要想像戴森球,不如先想想「電網的未來」

從香港的角度看,戴森球離我們很遠,但它引伸的思考很近:

– 分散式能源:從單一大型發電,轉為分散式收集與智慧調度,像把「戴森雲」概念縮小到社區層級的微電網(microgrid)。

– 能源儲存與調頻:好比在地面建立電池、抽蓄、水電解氫等,對應太空的「能量緩衝池」。

– 安全與規管:就像不會把高功率激光對着鬧市,我們在地面也要平衡能源、環境與公眾安全。

簡單比喻:戴森雲是「宇宙級的太陽能屋頂+超級電網」。面對極端天氣、負荷高峰與能源轉型,我們在地面的每一步技術演進,其實都是朝着更高層次的「穩定、清潔、可擴展」方向,與戴森思路相通。

材料與工程:從理論到實務的斷層

– 材料學:需要超輕、高耐輻射、可自我修復(self-healing)的薄膜或複合材料。類石墨烯(graphene-like)、氮化物、金屬玻璃等是被討論的候選,但仍未成熟到「太陽系量產」。

– 自主製造:依賴高自動化機器人、在軌3D列印、模組化維修。人類正從國際太空站與月球計畫學習這些能力。

– 空間交通:上億個單元需要避碰與協作,需革命性的軌道交通管理與AI分散式控制。

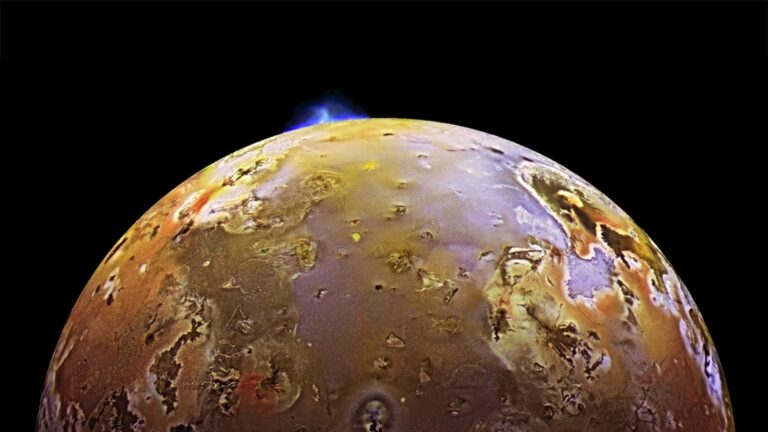

– 維護與壽命:流星體、太陽風、日冕物質拋射(CME)會損壞裝置,必須設計可更換、可自癒、具韌性的系統。

經濟與社會:為何不是科幻,而是超長期的文明選擇題

– 投資回報期:從幾十年至數百年。傳統商業模式難以覆蓋,需要國際合作或文明級基金。就像建一條「跨世紀的基建」,但規模是太陽系級。

– 風險管理:失控傳輸束、碎片雲、地緣政治、太空軍事化等都是現實考量。任何戴森雲路線,安全架構必須先行。

– 技術外溢:為戴森雲開發的高效光伏、儲能、熱管理、在軌製造、AI控制,都會反哺地球民生與產業。

時間表:我們距離戴森雲還有多遠?

以「能力階梯」看,比較合理的路線:

1) 0—20年:

– 大規模太陽能+儲能在地面普及;太空太陽能衛星(SPS)示範;月球與近地小行星資源探測成形。

2) 20—60年:

– 月球工業化開端;在軌製造與維修成熟;少量能量束回傳地面或月球基地。

3) 60—200年:

– 陸續在內太陽系(尤其水星軌道)部署大量收集單元,形成初代戴森雲雛形;能量主要供應太空產業與外太空殖民。

這不是預言,而是依照技術成熟度(TRL)與經濟社會條件推估的「可行走廊」。任何重大突破都可能加速或改變路線。

科學與想像:戴森球教我們的三個重點

– 物理第一:越大的工程,越不能違反基本物理。殼不行,雲可談;能量守恆是觀測外星工程的指北針。

– 漸進擴張:從一顆衛星到一群衛星;從月球基地到水星工廠。複雜系統最好用模組化方式擴展。

– 與民生相連:你家的冷氣、城市的電網、區域的儲能,和戴森雲是同一條技術鏈上的不同刻度。

結語:抬頭看太陽,想的不是刺眼,而是可能

每次走在維港海邊,太陽照在海面閃閃生光,我們直覺會避開刺眼的白光。但在科學的眼中,那是3.8×10^26瓦的能量源正在毫不吝嗇地輸出。戴森球不是叫我們明天就去「包住太陽」,而是提醒:當人類對能源與可持續的需求不斷成長,思考尺度也必須擴張。

從屋頂的太陽能板,到太空的發電衛星,再到將來或許出現的戴森雲,這是一條把想像變成工程、把工程變成文明能力的路。它要求科學嚴謹,也需要社會智慧。對香港人來說,今天我們關心的淨零、儲能、電網韌性,正是通往那條路的起點。當我們下一次打開電燈,不妨想一想:光從哪裡來?未來,我們又想從哪裡取光?