卡爾達肖夫指數如何定義星際文明?我們的等級是多少?

想像一下,你每月收到的電費單,不只是提醒你冷氣開太大,而是宇宙用來評分文明等級的指標。俄羅斯天體物理學家尼可萊・卡爾達肖夫(Nikolai Kardashev)在 1964 年提出一個大膽的想法:如果要衡量一個文明的發展程度,不如直接看它能夠掌控多少能量。這個觀點後來被稱為「卡爾達肖夫指數」(Kardashev Scale),成為天文學與外星文明研究(SETI)中最具想像力、也最務實的框架之一。

為何用「能量」來量度文明?

我們的生活離不開能量:手機要充電、港鐵要供電、伺服器要降溫。從物理角度,能量是做事的能力。文明要發展科技、建造城市、探索太空,都需要能量。卡爾達肖夫指數就是把這個常識推到極致——文明越進步,能調度的能量越多、越穩定、越高效。

這個指數不看政治、文化或美學,只看「功率」(Power,單位瓦特,W)——每秒能量的使用量。簡單粗暴,卻有驚人的普適性:無論地球、系外行星,甚至星系邊緣,只要能量能被測量或估算,就能比較。

三個等級:I、II、III 型文明

卡爾達肖夫原版劃分三個級別:

- 第一型文明(Type I):能夠完整利用一顆行星可用的所有能量。對地球而言,就是能有效調度地表、海洋、大氣、風、陽光、地熱、潮汐等能量,總量約 1016–1017 W 規模。

- 第二型文明(Type II):能夠掌控母恆星的能量輸出,例如建造「戴森球」(Dyson Sphere)或「戴森群」(Dyson Swarm),捕捉絕大部分太陽輻射,能量規模約 1026 W(接近太陽光度)。

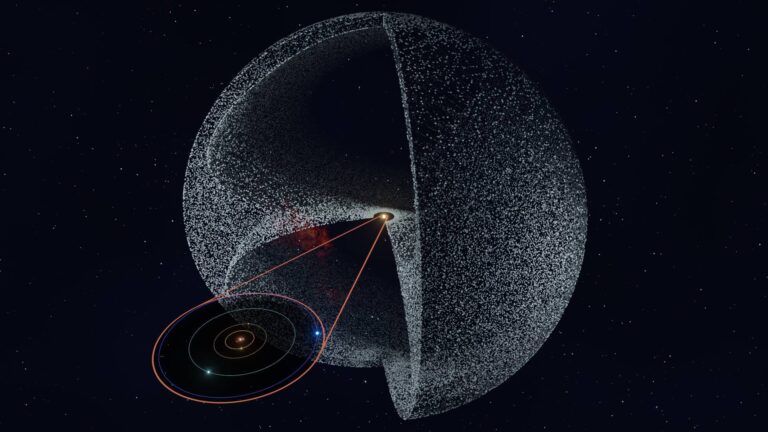

- 第三型文明(Type III):能夠動用整個星系的能量,例如多數恆星輸出的總和,能量規模約 1036 W。

聽起來像科幻,但指標本身很具工程感:它不預設外星人長甚麼樣,只問「你一年能穩定調度多少能量?」

我們在哪?——卡爾達肖夫的連續刻度

現代研究常用美國天文學家卡爾・薩根(Carl Sagan)提出的「連續刻度」公式,把文明等級連續化,粗略可寫成:

K ≈ (log10 P − 6) / 10

其中 P 是文明能動用的功率(W)。這樣 Type I 對應 K ≈ 1、Type II 對應 K ≈ 2、Type III 對應 K ≈ 3。地球目前的全球一次能源消耗約 2 × 1013 W(十兆瓦級),代入得到 K 約 0.72。換句話說,人類還未達到 Type I,連「行星級文明」都談不上,暫時只是「0.7 級」左右。

把它想像成遊戲升級:K=1 是「行星通關」、K=2 是「恆星通關」、K=3 是「星系通關」。我們仍在新手村,但已經有技能樹的雛形。

Type I:從地球的能源帳到行星級調度

要接近 Type I,我們需要能長期、安全、可持續地調度「地球可用能量」。這不只是多建幾座發電站,而是整合:

- 太陽輻射:地表接收約 1.7 × 1017 W,但我們只利用其中極小部分。高效率太陽能、長時儲能(Long-duration storage)和電網互聯是關鍵。

- 風能與海洋能:更精準的天氣與洋流預報、耐極端氣候的機組設計,以及海上大規模運維能力。

- 地熱與核能:地熱在火山帶更可行;核能(含先進裂變與未來潛在的聚變)提供高能量密度與穩定基載。

- 電網智慧化(Smart Grid):把發電、儲電、用電以資料驅動方式最佳化,像是把整個地球變成一台分散式「能量電腦」。

生活類比:你家不只是多了幾個插頭,而是把屋內的用電、太陽能板、家用電池、電動車與社區微電網連成一個系統。當雲來了、風停了,系統會自動調度,讓冰箱不會忽冷忽熱,還能把多餘電賣回去。把這個概念放大到全球,就是 Type I 的基礎。

Type II:戴森球真的要包住太陽嗎?

「戴森球」(Dyson Sphere)原意不是一個實體的巨殼,而更像是大量獨立軌道設施的群組(Dyson Swarm),例如數以十億計的太陽能衛星,分散在不同軌道,捕捉、轉換並傳輸能量。工程上可能更可行的是:

- 戴森群(Dyson Swarm):多單元、可維修、可擴展,逐步提高覆蓋率和能量收集。

- 能量傳輸:以微波(Microwave)或雷射(Laser)把能量定向送回行星或深空工業設施,要求極高的準直與安全機制。

- 材料與製造:需要太陽系大量資源(如小行星開採),以及自動化工廠與機器人群。

聽起來天馬行空,但它其實是把「太陽能」從地面搬到太空,避開天氣、晝夜與大氣損耗。科學上沒有違反物理定律,難的是工程規模與社會協調。

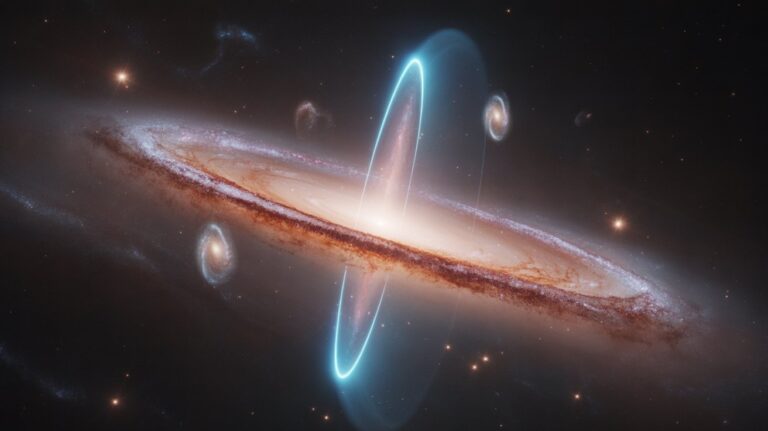

Type III:整個星系的能源管理

星系級文明意味著跨恆星系統的能源調度與通信。可能包含:

- 在多顆恆星周邊部署戴森群,並透過星際網絡進行能量與物資的分配。

- 利用黑洞附近的物理機制,如彭羅斯過程(Penrose Process)或吸積盤能量抽取,達到極高能量密度。

- 超長距離通信與導航體系,或以中微子通信、雷射中繼、重力透鏡增益等方式擴展覆蓋。

這級別在現今看來純屬理論推演,但它為我們提供一把「搜尋標尺」:如果宇宙中存在 Type III 文明,我們或許能在星系尺度上看到「異常」的能量分佈與紅外輻射特徵。

天文觀測怎樣找「高等級文明」?

卡爾達肖夫指數真正有趣之處,是它能轉化為可觀測的線索:

- 熱力學簽名(Waste Heat Signature):任何能量使用都會產生廢熱。若一個文明大量捕捉恆星能量,最終會以紅外線輻射散出。我們可用紅外望遠鏡(如 WISE、Spitzer、JWST)尋找「紅得不合常理」的恆星或星系。

- 恆星光變與遮擋:大型軌道結構可能造成特異的光度變化,像 KIC 8462852(Tabby’s Star)引發的討論,雖然自然成因更為可信,但方法學已被建立。

- 星系能量統計:對比星系的光度分佈與紅外超額(IR excess),尋找與塵埃模型不符的異常。

到目前為止,沒有被廣泛接受的 Type II 或 Type III 文明證據。大多數「候選」都能用塵埃、氣體、星際介質或自然變異解釋。這個結果也呼應「費米悖論」(Fermi Paradox):如果高等文明常見,為何我們沒看見?

費米悖論與卡爾達肖夫的對話

卡爾達肖夫指數不等於保證存在 Type II、III 文明,它只是提供一個「如果存在,可能長這樣」的可檢驗框架。面對費米悖論,人們提出多種解釋:

- 稀有地球(Rare Earth):生命到智慧的演化鏈條極罕見。

- 自限增長:文明在社會、資源或倫理層面自我約束,不走「極端能源擴張」路線。

- 節能與高效率:高級文明能以更少的能量達到更多效果,降低可觀測的廢熱。

- 觀測偏差:我們的望遠鏡靈敏度、波段與時間覆蓋有限,尚未看到。

- 大過濾器(Great Filter):在某個發展階段存在極高風險,使得極少文明能跨過。

這些假說並非互斥,也提醒我們:卡爾達肖夫指數是把「能量」放到舞台中央,但文明的選擇可能更複雜。

能源不是越多越好:效率與熵

熱力學告訴我們:任何能量利用都會增加熵並產生廢熱。若一個文明提升能源規模,勢必要面對廢熱管理和行星環境負荷。本質上,卡爾達肖夫指數衡量的是「規模」,但真正的工程與生態挑戰在於「效率」與「封閉循環」。

生活比喻:煮食時火力很大不代表好吃,鑊氣(效率與控制)更重要。對文明而言,高效率的資訊處理、局部低溫維持、材料循環設計,能讓同等能量創造更多價值,並降低可觀測的廢熱。

近代延伸:Type 0、Type IV、Type Ω?

現代討論有不少延伸版本:

- Type 0:像人類目前,主要調度化石燃料與部分再生能源,未能掌控整個行星能量流。

- Type IV:能調度整個宇宙的能量,或至少是本超星系團級別。然而,這更像哲學推演,缺乏可檢驗性。

- 資訊/計算版刻度:用每秒計算次數(FLOPS)或可逆計算極限(Landauer limit)來評估文明能力,強調「用資訊取代能量浪費」。

- 生態韌性刻度:以能量外,加入資源循環、環境承載力等維度,反映文明長期存續的可能性。

這些延伸指向同一核心:能量是基礎,但並非全部。文明的「可持續卓越」需要效率、韌性與治理。

屬於香港的「Type I 思維」

把偉大的宇宙話題拉回香港:雖然我們不會在維港造戴森球,但可以在城市尺度練習「行星級思維」:

- 建築與社區:高密度城市更適合區域供冷(District Cooling)、屋頂太陽能、共享儲能與需求反應(Demand Response)。

- 交通與物流:電動化加上即時調度,把車不再只是載具,還是「可移動電池」。

- 資料中心與廢熱:把伺服器的熱回收至暖水系統或吸收式製冷,讓「廢熱」變「資源」。

- 教育與素養:把能量、熵、效率、網絡的觀念融入中學通識與大學通修,培養系統思維。

這些做法不直接改變我們在卡爾達肖夫指數上的數字,但能讓我們更接近 Type I 所需的系統整合與效率習慣。

回望觀星:指數如何啟發科研與想像

對天文學家而言,卡爾達肖夫指數提供了可操作的「搜尋策略」:鎖定紅外異常、長期光變、星系能量統計等資料;對工程師而言,它是規模化能源系統的終極願景;對公眾而言,它把科幻具體化,讓我們用「電費單」理解星際尺度。

重要的是,這套刻度不只是外星文明的量尺,也是照向自己的鏡子。我們如何使用能量?是否把效率、環境與公平納入設計?當我們討論再生能源、核能、儲能與電網時,其實就是在回答:我們想成為怎樣的 Type I 候選文明?

結語:從 0.7 到 1.0 的旅程

卡爾達肖夫指數把人類放在宇宙長軸上,提醒我們目前只在 0.7 的位置,還有很長的路。要走向 Type I,不只是追求更大的發電量,而是建立一個更聰明、更高效、更有韌性的能量文明。若有一天我們真的邁向 Type II、Type III,宇宙的夜空或許會出現人造星光;但在那之前,每一次更乾淨的千瓦、每一次更穩定的電網、每一次更少的廢熱,都是通往星際文明的腳步。

當你下次看到電錶跳動,不妨想想:這不只是一個家庭的用電數字,而是整個文明在宇宙中發光的方式。