淺談人類如何搜尋地外文明

在香港的夜空下,繁星或許常被霓虹和雲層遮住,但我們仍在問同一個問題:宇宙有沒有別的「鄰居」?搜尋地外文明(SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence)不是電影橋段,而是一門結合天文、資訊科學、工程與數學的嚴謹研究。就像在旺角的嘈雜街頭尋找熟悉的口音,SETI嘗試在宇宙的雜訊中找尋那一縷「人工」的訊號,證明在遙遠的星海有另一群能思考、能溝通的存在。

什麼是 SETI?與找生命不一樣嗎?

SETI專注搜尋智慧生命發出的可偵測訊號,重點是「文明」而非單純的生物。天文學上,尋找生命大致有兩條主線:

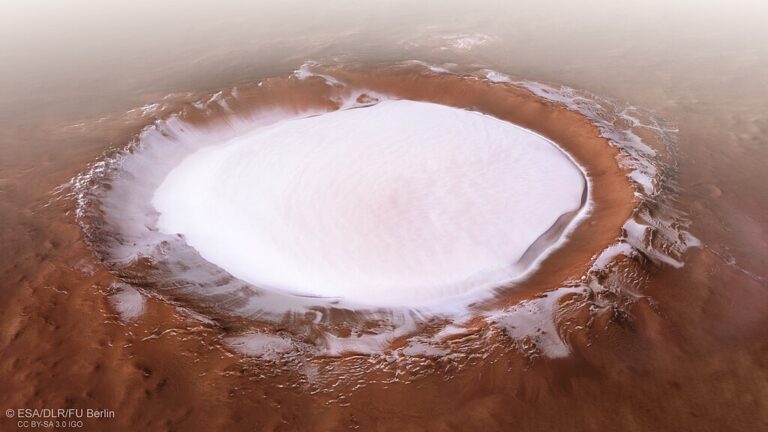

– 天體生物學(Astrobiology):尋找可居住環境與生命跡象,例如系外行星大氣中的氧氣(O2)、甲烷(CH4)等生物標誌(biosignatures)。

– SETI:尋找「技術特徵」(technosignatures),即文明活動留下的訊號,如窄頻電波、雷射脈衝、巨型工程的熱輻射。

若把宇宙比作無線電廣播的海洋,天體生物學是在找「哪裡可能有電台」,SETI則是嘗試「直接收聽某個節目的電波」。兩者互相補充:當我們知道哪些系外行星位於宜居帶(habitable zone),SETI就能更聚焦地指向這些目標進行深度觀測。

為何相信值得搜尋?德雷克方程的啟發

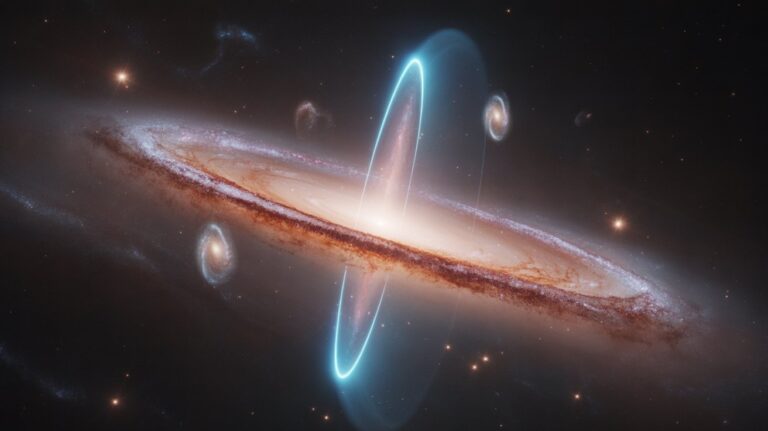

1961年,法蘭克·德雷克(Frank Drake)提出德雷克方程(Drake Equation),把「銀河系中可通訊文明數量」分解為多個可估參數:恆星形成率、行星擁有率、可居住行星比例、生命出現機率、智慧出現機率、能發出可偵測訊號的文明壽命等。雖然各項參數仍有巨大不確定,但近三十年的系外行星(Exoplanet)發現激增,已把其中幾項(如行星普遍度)從猜測變成統計。這讓SETI不再是盲射,而是有策略地押注於可能性最高的目標。

人類都在聽什麼?從電波到雷射

以日常類比:如果朋友在山的另一頭喊你,你能聽到的最佳方式不是靠空氣傳聲,而是用對講機。對宇宙而言,電磁波特別是無線電波和光學雷射是最「長程」「低耗損」的傳訊方式。

– 無線電SETI(Radio SETI):

– 窄頻連續波(narrowband continuous wave):頻帶極窄,幾乎不自然產生。一旦發現類似「針尖般薄」的訊號,便是強烈的人工候選。

– 掃頻訊號(drifting tones):由於地球與目標天體相對運動,訊號頻率會緩慢漂移。演算法會補償多種漂移率(drift rate)來搜尋。

– 頻段選擇:著名的「水洞」(water hole)頻段,約在1.4–1.7 GHz之間,夾在氫(1.42 GHz)與氫氧(OH)自然譜線之間,被視為宇宙中相對安靜且具象徵意義的頻窗。

– 光學SETI(Optical/Infrared SETI):

– 雷射脈衝(laser pulses):極短、極亮的光脈衝即使跨越數百光年也可能被偵測。相對於星光的連續光譜,雷射脈衝像夜空中的相機閃光,十分醒目。

– 近紅外觀測:紅外光在星際塵埃中的散射與吸收較低,有機會把可通訊距離推得更遠。

我們如何「聽」?儀器與計畫總覽

– Allen Telescope Array (ATA):位於加州,由一群小口徑天線組成的干涉陣列(Interferometer)。優勢在於可以同時指向多個目標、快速掃描不同頻段。

– Green Bank Telescope (GBT):美國西維吉尼亞州,世界最大的可轉向單碟電波望遠鏡之一。Breakthrough Listen計畫在此進行大規模頻譜掃描。

– Parkes / Murriyang(澳洲):歷史悠久的電波台,也參與多個SETI與快速電波爆發(FRB)計畫,技術上彼此促進。

– MeerKAT(南非)與未來的平方公里陣列(SKA, Square Kilometre Array):覆蓋南半球大範圍天空與寬頻帶感測,將大幅提升靈敏度與資料量,對SETI是質的飛躍。

– 光學與近紅外設施:如Lick天文台、Keck與VLT等在進行雷射脈衝搜尋,未來的極大望遠鏡(ELT, TMT, GMT)可望提升時間解析與靈敏度。

Breakthrough Listen:近年的旗艦計畫

2015年啟動的Breakthrough Listen是目前規模最大的SETI計畫。重點包括:

– 目標選擇:高優先系外行星宿主星、附近恆星(數千顆)、銀河中心、以及一些星系。

– 頻譜範圍:涵蓋1–11 GHz等寬廣頻段,並持續擴展到毫米波與光學。

– 數據規模:每年產生數PB(拍位元組),需要高效能運算與雲端儲存。

– 公開資料:鼓勵科學家與公眾參與分析,開源工具降低門檻。

雖然目前尚未發現被廣泛承認的地外人工訊號,但該計畫已建立標準管線、數據品質管理,以及與射頻干擾(RFI, Radio Frequency Interference)辨識的最佳實務,成為社群共同的基準。

RFI:最難纏的「雜音」

在香港用收音機時,電車、地鐵、Wi‑Fi都會干擾。同樣地,地面與近地軌道的人造訊號是SETI最大的假象來源:衛星星座、飛機雷達、5G基地台、甚至望遠鏡自身電子設備。典型處理方法:

– 多站同觀(multi-site coincidence):若同一時間不同地點都收到,較可能是天文源;若只有一站有,可能是本地RFI。

– 旁瓣檢查(side-lobe tests):旋轉天線或切換指向,若訊號不隨天體移動,可能是干擾。

– 頻譜指紋:很多通訊協議有特徵調變與頻跳模式,可被機器學習分類為RFI。

– 重複性與漂移率測試:自然與人造訊號的頻率漂移特徵不同,可設門檻篩選。

演算法與AI:在海量資料中找「針」

SETI的關鍵在資料處理。核心步驟包括:

– 去趨勢與頻譜化:把時間序列轉成頻譜,尋找窄頻尖峰,並補償地球自轉、公轉造成的多普勒漂移(Doppler drift)。

– 候選提取:以信噪比(SNR)與持續時間作初篩,再進行群集分析(clustering)把重複出現的頻率群組起來。

– 機器學習:卷積神經網路(CNN)與變分自動編碼器(VAE)用來辨認異常形態,像在海關X光機中找出不尋常的行李。近期研究亦利用自監督學習與異常偵測(anomaly detection)減少人工審閱負擔。

– 可重現性與開放科學:發布原始資料與處理程式碼,讓獨立團隊交叉驗證,避免「發現」只是一時的統計波動或管線偏差。

除了電波:其他技術特徵

– 巨型結構(如「戴森球」Dyson sphere):若文明在大規模收集恆星能量,可能在中紅外出現多餘熱輻射。觀測如WISE、Spitzer與未來的JWST數據可用來篩選紅外過量(infrared excess)。

– 大氣技術氣體(technogases):若在系外行星大氣看到工業產物,如氯氟烴(CFCs)等非自然生成的化學物,可能是文明活動跡象。這需要高光譜解析的凌日光譜(transit spectroscopy)。

– 同步星際時鐘或脈衝訊號:精準、規律、非自然的時間結構可能來自通訊或航行導航網路。

– 光度異常:行星或衛星表面出現夜間光(夜間城市光的類比)在目前靈敏度下很難,但概念上屬於可檢測的技術特徵之一。

搜尋策略:盲掃與定向觀測

– 盲掃(all-sky survey):像在街市繞場一圈,廣而淺,尋找亮而明顯的訊號。優勢是覆蓋全面,但對微弱訊號不敏感。

– 定向觀測(targeted search):把時間集中在高優先目標,如近距離的日矮星、已知有地球大小行星的系統(如TRAPPIST-1、Proxima Centauri)。這像是打電話給你最可能的朋友,而不是隨機撥號。

– 多波段協同:同時在無線電與光學觀測,若兩者同時出現異常,可信度大增。

我們會發訊號嗎?主動SETI的爭議

主動對外發訊(METI, Messaging to Extraterrestrial Intelligence)就像在夜裡打開探照燈。支持者認為文明若常壽,早已知道我們的存在;反對者則憂慮風險不可知。科學界目前較主流的是被動傾聽,並在國際層面討論倫理與政策框架。實務上,地球早已不「安靜」:雷達、廣播與行星雷達反照都在宇宙中留下地球的電磁足跡,但這些訊號是否在遠距離可被解析,仍有巨大不確定。

假如真的收到訊號:驗證與應對

– 多台望遠鏡獨立驗證、跨洲同步觀測。

– 長期追蹤:確認訊號是否可復現,是否與天體運動一致。

– 向國際天文聯合會(IAU)與SETI社群發布初步通報,遵循既定協議。

– 開放資料:最大化透明度,避免陰謀論,讓全球團隊參與分析。

– 釐清內容:若是可解碼訊息,需要跨學科(語言學、資訊理論、數學)協作。保守原則是不主動回覆,直到有國際共識。

為何到現在還沒找到?「大寂靜」與可能解釋

這就是所謂的費米悖論(Fermi Paradox):若宇宙廣袤且古老,為何我們尚未看到明顯的跡象?常見的科學解讀包括:

– 時間窗不重疊:可通訊文明壽命(L)也許短暫,互相錯過。

– 傳輸經濟學:宇宙太大,用定向窄束傳訊較划算,除非剛好對準我們,否則難以偵測。

– 技術選擇偏差:先進文明可能使用我們尚未想像、或不會外洩的通訊方式(例如量子重複器網路、極低功率近場通訊等)。

– 監測倫理:文明自我隱藏,或遵守「不干涉原則」。

– 我們的方法尚未足夠:靈敏度、頻段、時間覆蓋仍然不足,而資料分析的AI也還在進化。

原來在香港也能參與

– 公開資料分析:Breakthrough Listen等計畫發布大量原始與預處理數據。即使在家,一台筆電也可參與候選檢索或開發濾波器。

– 分散式運算:類似早年的SETI@home,新一代平台與容器化工作流讓志願運算更容易。

– 教育與社群:加入天文學會、科普講座,從射電基礎、訊號處理到機器學習,建立跨領域技能。

– 親子或學校專題:用軟體定義無線電(SDR)體驗頻譜觀測、RFI分類,培養資料思維與科學方法。

近年研究亮點與前沿

– AI驅動的異常偵測:在GBT與Parkes資料中找出過去被傳統門檻忽略的候選,顯示AI可擴展我們的「第六感」。

– 多信使天文學(Multi-messenger)概念延伸:把重力波、快射電暴(FRB)、高能中微子事件作為「觸發」,在事件窗口內同步搜尋技術特徵,提高命中率。

– 高解析度光譜學:次米每秒等級(radial velocity)校準與穩定度推動雷射脈衝搜尋進步,縮小假陽性。

– 紅外技術特徵:利用寬視場紅外巡天尋找大尺度工程的熱跡象,建立統計學上的上限限制(upper limits)。

如何評估「沒有發現」的價值

科學不只是「找到什麼」,也包括「排除什麼」。每一次沒有發現,都能轉化為上限限制:

– 在某距離內、某頻段、某功率以上的窄頻訊號不存在的機率上升。

– 在某類恆星周圍,不存在特定型態的雷射脈衝的上限。

– 在銀河系局部區域內,沒有廣播式全向發射的大功率文明。

這些限制像地圖上的空白被填上「這裡大概不是」,讓未來的資源配置更聰明。

科學方法的堅持:懷疑與可證偽

SETI容易引發想像與誤解,因此更需要嚴格的可證偽(falsifiability)與系統性的懷疑:

– 所有候選都要能被他人重現。

– 先假設是RFI,直到證據迫使否認。

– 不以單一異常即下結論,要經過長期、多波段、多站、可重現的檢驗。

結語:在宇宙中留一盞燈

當我們在香港夜裡抬頭,看到的也許不多,但那份好奇是共享的。SETI不是一時的浪漫,而是耐心、技術與合作的結晶。它要求我們像收聽微弱電台一樣細心,也像整理海量相片一樣嚴謹。即使現在仍未聽到回音,過程中的技術累積——從訊號處理、AI到新型望遠鏡——都反過來推動整個天文學前進。

或許未來某天,我們在頻譜上看到一條不尋常、穩定而規律的細線,像是來自遙遠朋友的一句「喂,喺度嗎?」