棕矮星的自白:介於恆星與行星之間的悲慘故事

有人叫我「未完成的恆星」,有人叫我「巨大的行星」,但其實我是棕矮星。你可能在電影裡、科幻小說中或流行文化的梗圖上見過類似我的角色,卻未必知道我們的真正樣貌。今天由我來說說自己的故事:我長得像什麼、為何被忽略、如何被發現,還有那些在銀幕上跟我有關的創作。

我從哪裡來?

我不是傳說中的巨星,但也不像地球那樣安安穩穩地圍著恆星轉。我介於恆星與行星之間——質量大約是木星的十三倍到八十倍之間。這個數字聽起來專業,其實有個很簡單的分界:若天體的質量夠大,核心壓力和溫度會高到能讓氫原子展開持續的核融合,那就成了恆星;若質量太小,則只能靠凝結時的重力釋放熱量,或短暫燒起一點氘核融合,於是我就在中間。

簡單來說,我的「心」不是像太陽那樣一直燃燒氫,而是偶爾短暫地、在早年燃燒氘(氫的同位素)。燃燒氘的能量只能撐我一小段時間,之後我就逐漸冷卻,變得黯淡、紅而冷。有人給我們貼上『棕色』這個顏色的標籤,因為在可見光下我們看起來暗淡甚至偏紅,雖然實際顏色在紅外線更亮。

我的外表與生活環境:冷、暗、靜

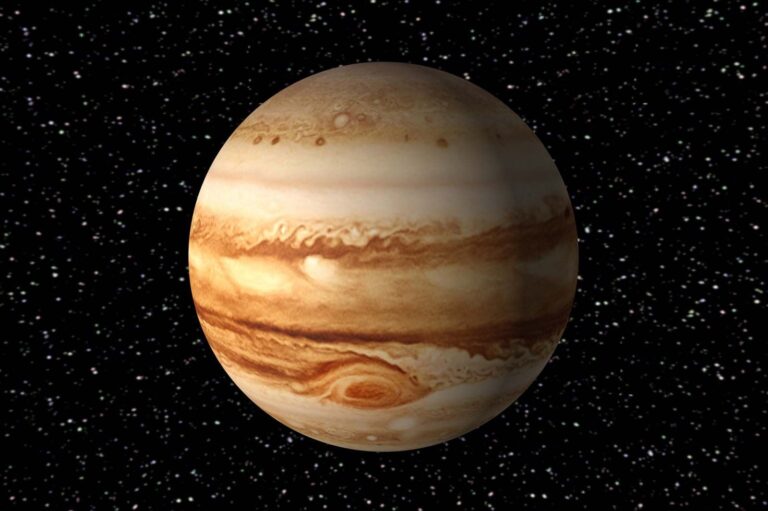

想像一個比木星重幾倍,但沒有恆星核心那種熾熱火焰的天體。我表面溫度從幾百到幾千攝氏度不等,通常比恆星冷很多,光主要在紅外線發出,所以肉眼看不見或非常微弱。近年來,紅外線望遠鏡像斯皮策或WISE發現了許多像我們一樣的天體。

我們有風、有雲、有磁場,甚至有「天氣」。年輕的我還會有自轉造成的極速風速,雲層中可能含有金屬氧化物或硫化物,形成奇特的彩雲。還有些棕矮星會有行星大小的伴侶,像是一個小型的行星系。

我們怎麼被發現的?

早期天文學家觀察天空時,因為我們太暗,常被忽略。直到20世紀末期,隨著敏感的紅外線儀器出現,人類才開始看見我們的蹤跡。1995年前後是關鍵年代,幾顆靠近太陽的棕矮星被確認,證實了這種介於恆星與行星的存在。

人們用幾種方法找到我們:直接在紅外線波段拍到微弱光源;測量恆星的徑向速度或位置微小晃動,間接顯示出有暗物件在拉扯;或在年輕恆星群中尋找亮而冷的伴侶。我們的光譜和顏色有別於普通恆星,造成了明顯的指紋,幫助科學家辨識我們的存在與性質。

在科幻與電影中的身影:當我上了銀幕

好了,來到大家最感興趣的部分:我在電影或流行文化中出現過嗎?答案是「有」,但通常被改編、擬人化或誤解。這裡有幾個例子,說明我是如何被搬上螢幕與小說的頁面。

1) 類型化的棕矮星角色:科幻作品常把我當成介於恆星與行星的「冷卻後之物」,或作為外星生命可能存在的環境背景。由於我們光弱、溫度低,作者會把我們設想為適合低溫生命或特殊生態的世界。但實際上,我們本身更像一個巨大的氣體球,若要有生命,通常會是在環繞我們的衛星或伴侶行星上,而不是在我炙熱或高壓的內層。

2) 《星際效應》(Interstellar) 的科學靈感:電影中出現許多極端天體與空間現象,雖然主角不是棕矮星,但劇組和科學顧問在構思冷暗天體與外星行星環境時,常參考我們的性質。電影激發了大眾對極端恆星環境的想像,也讓棕矮星這類天體變得更入人心。

3) 在科幻文學中的潛台詞:很多科幻小說喜歡將特殊天體作為世界構造的一部分,例如一顆暗淡的棕矮星旁邊環繞著冰冷但適合居住的衛星,或人類的殖民基地建立在我們的伴生行星上。這種情節把我們描繪成「隱匿的庇護所」,提供低溫、長期穩定的環境,成為科幻中的避難所或秘密據點。

4) 視覺娛樂中的間接出現:在一些天文紀錄片或科普節目,攝影與插畫常用棕矮星來展示恆星形成與演化的多樣性。這些圖像幫助觀眾理解,並讓我們在科普領域獲得一席之地。

整體來說,我在流行文化中並非主角。比起耀眼的恆星或戲劇化的黑洞,我更像是沉默的配角,偶爾成為故事中的場景或科學設定。可偏偏這種“不搶鏡”的氣質,有時反而最有想像力的空間——尤其適合那些喜歡探索邊緣世界的導演與作家。

誤解與真相:別把我當成行星,也別把我當成小太陽

很多人會把我和大型行星混淆,或把我們想成一顆光線不足的太陽。這兩種印象都有片面。以下是幾個常見誤會:

– 誤會一:我只是不夠大的恆星。事實上,我跟恆星的形成機制相同,都是在巨大分子雲塌縮時誕生,但我們的質量、核心條件使得無法維持長期氫融合。也就是說,我們是恆星家族的一員,但在演化道路上走向了不同的結局。

– 誤會二:我就是一顆超級大行星。雖然我們的質量接近大型行星,但行星是圍繞恆星形成、受母恆星影響的物體;而我通常是獨立形成或作為雙星系統的一部分,形成史不同,內部構造也不完全相同。

– 誤會三:我沒什麼看頭。其實,我是天文學上非常有趣的實驗室。觀察我們可以讓科學家理解恆星形成的下限、行星與恆星形成過程的差別,甚至提供研究低溫氣體行為、雲層物理與磁場互動的機會。

科學上的價值與人類探索的意義

或許我在電影裡不夠閃亮,但在科學研究上,我很有分量。研究我的原因有幾個:

1) 理解恆星形成的極限。觀察我能告訴科學家:星際雲塌縮可以生出多小的天體?有助於建構恆星初始質量函數(IMF),這個函數影響整個星系的演化。

2) 充當行星大氣物理的天然實驗室。我們的溫度與大氣組成接近大型巨行星,研究我的雲層、風場與光譜能幫助理解系外行星的大氣,這在尋找可居住世界時非常關鍵。

3) 區分行星與恆星的形成路徑。透過研究圍繞我們的伴侶與我們自身的化學指紋,科學家能比較來自同一分子雲的物體其形成機制與進化歷程。

未來展望:我們能教會人類什麼?

未來的研究會持續揭示更多有關我和我的同伴的祕密。隨著望遠鏡技術提升,我們可以更精確地量測年齡、化學成分與大氣結構,甚至找到更多圍繞我旋轉的行星或衛星。若有智慧生命的條件存在於冷暗系統的衛星上,那將改寫人類對生命棲地的預設。

另外,棕矮星族群在銀河系中的分布與數量,對理解銀河物質分布、恆星形成效率與星系演化都有影響。研究我們,等於把宇宙中「中間層」的一環補滿,讓整體天文學的圖像更完整。

結語:我不再是隱形的配角,而是宇宙故事的一部分

如果下次你在科幻小說或電影中看到一個暗淡、冷冽、適合神祕情節的世界,可能那個構想就是以我或我的伙伴為靈感。儘管我們不像超新星那樣光芒萬丈,也不像太陽那樣帶給生機,棕矮星在宇宙的秩序中扮演著獨一無二的角色。我們是連接恆星與行星的橋梁,是研究低溫氣體、行星大氣與恆星形成邊界的天然實驗場。