玻色子星是甚麼?一起來認識這個超級神祕天體!

想像一顆星,不是由我們熟悉的氫、氦組成,也不是像白矮星或中子星那樣由緊密排列的原子或核子構成,而是由一種完全不同的基本粒子——玻色子——集體形成。這不是科幻小說,而是理論物理學中認真討論的一種可能天體:玻色子星(boson star)。即便它們目前尚未被確鑿觀測到,理解玻色子星能讓我們重新思考物質的型態、暗物質的本質,以及宇宙中看似無關但實則緊密相連的現象。

從熟悉的恆星出發:什麼是玻色子星?

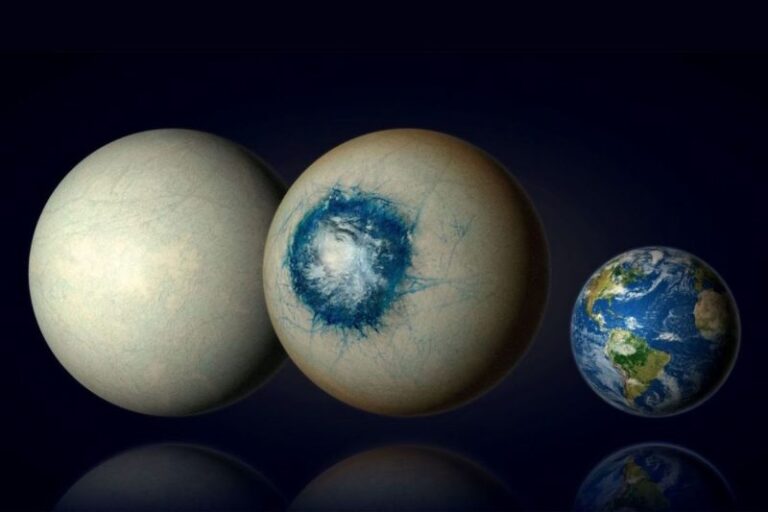

我們通常把「星」想成發光的恆星,如太陽,或是晚上的點點星光。然而,宇宙中還有很多不會發光的致密天體,例如白矮星和中子星。白矮星由電子所遵循的泡利不相容原理(Pauli exclusion principle)支撐,中子星則主要由緊密堆積的中子(核子)支撐。玻色子星則是另一種概念:它由玻色子(boson)——一種遵循玻色-愛因斯坦統計的粒子——所組成,靠量子波動和引力達到平衡。

簡單說,玻色子與電子不同,玻色子可以無限制地佔據同一個量子態,這就是玻色-愛因斯坦凝聚(BEC)的基礎。想像大量玻色子「一起」形成一種巨大的量子態,整個天體可以被描述成一個宏觀的量子波包。當引力足夠強,這個波包可以自我束縛,形成穩定或準穩定的星體——玻色子星。

玻色子星的種類與物理性質

玻色子星並不是單一模型,而是依賴於玻色子的性質及其相互作用而有不同類型:

- 無自相互作用的玻色子星:這是最簡單的理論模型,只有引力在起作用。這類星體的質量上限取決於玻色子質量;若玻色子質量很小,玻色子星可以非常龐大,但密度較低。

- 有自相互作用的玻色子星:若玻色子之間有排斥或吸引力,會改變星體的大小和穩定性。排斥性交互作用可以讓星體支撐更大的質量而不坍縮。

- 旋轉玻色子星與複雜結構:玻色子星也可以旋轉,形成類似於流體渦旋的量子結構,其動力學會比非旋轉情況複雜。

整體上,玻色子星的平均密度、半徑與質量範圍,會根據玻色子質量(與相互作用強弱)而有極大差異。從小到像行星尺度、或大到可與黑洞混淆的天體都有可能。

為什麼物理學家關注玻色子星?

玻色子星的吸引力在於它們關聯了多個重要科學問題:

- 暗物質候選者:某些玻色子(例如被稱為「軸子」的候選粒子)長期被提出為暗物質的解釋。如果暗物質以某種輕質玻色子為主,這些粒子在適當條件下可能凝聚成玻色子星,成為暗物質分佈中的稠密結構。

- 黑洞替代方案:在某些觀測上,玻色子星的引力效應可能與黑洞相似,但在沒有事件視界(event horizon)的情況下提供另一種解釋。這對理解重力極端領域非常重要。

- 引力波新來源:當兩個玻色子星合併或與黑洞相互作用時,可能產生獨特的引力波訊號。隨著LIGO、Virgo與KAGRA等引力波探測器靈敏度提升,我們或許能藉由波形辨識出非典型來源。

有何要認識這個假設的星體?

乍看之下,玻色子星似乎離我們很遠:它們可能存在於遙遠的星系或宇宙早期。然而,它們與人類的關係不只限於好奇心驅動的基礎研究,還延伸到幾個具體層面:

科學理解與世界觀的改變

理解玻色子星等非常規天體,挑戰並擴展我們對物質、引力與量子力學如何在天文尺度交互作用的認識。這些概念會反過來影響我們在其他領域(如高能物理、宇宙學)的理論框架,從而改變學術研究方向與教育內容,影響未來世代科學家的培育。

暗物質研究與技術應用

如果玻色子或類似的粒子是暗物質,證實玻色子星存在將是暗物質探索的一大突破。暗物質的性質關乎宇宙中大尺度結構的形成,進而影響星系的演化、星際環境與未來宇宙的命運。暗物質研究也推動高靈敏偵測技術、數值模擬與大數據分析等方法,這些技術常被帶回地面應用,例如影像處理、量測儀器設計與機器學習演算法。

引力波天文學的新視窗

若未來我們能從引力波資料中識別出玻色子星合併的獨特訊號,將創造新的天文觀測來源。更好的引力波探測技術與資料處理流程,會促進相關工程與計算領域的發展,長遠來看可能影響通訊、精密測量與時頻技術。

哲學與文化層面的影響

像玻色子星這類的理論天體,提醒我們宇宙中存在大量未被觀測或理解的現象。對一般大眾而言,這種發現激發想像力,影響科學普及、教育與文化創作。天文學的探索經常激發技術創新與新興產業,從衛星到感測器,這些最終也回到日常生活。

要如何尋找玻色子星?觀測方法與挑戰

找玻色子星不像找一般發光恆星那麼簡單,因為它們可能幾乎不發光。物理學家目前主要透過以下幾種間接方法尋找蹤跡:

- 引力波觀測:玻色子星合併會產生特殊的引力波波形,與黑洞或中子星合併不同。研究者模擬不同情況下的波形,並將模版與探測資料比對。

- 重力微透鏡:即使不發光,密集天體仍會彎曲背景光的路徑。透過監測恆星或遙遠星系的亮度突變,我們可能偵測到玻色子星造成的重力透鏡事件。

- 動力學影響:玻色子星若位於星系中心或星團中,會改變附近恆星或氣體的運動。精確測量這些運動,有機會揭露非常規質量分佈。

- 電磁多波段信號:在某些情況下,玻色子星周圍的物質(如吸積盤)可能產生可見或X射線等輻射,這些輻射與黑洞或中子星周圍輻射特性不同,可作為識別依據。

挑戰在於信號微弱或類似其他天體,且我們對玻色子性質(如質量、相互作用強度)尚無定論,模擬範圍極廣,使辨識工作變得複雜。

如果真的發現了玻色子星,會帶來哪些改變?

若有確鑿證據顯示玻色子星存在,這將是物理學與天文學的重大突破。可能的影響包括:

- 直接支持某些暗物質候選理論,縮小尋找暗物質的範圍。

- 提供測試廣義相對論與量子場論在強重力與宏觀量子態下交互作用的自然實驗室。

- 改寫我們對致密天體分類的認知,可能在黑洞與中子星之間加入新的天體家族。

- 刺激新一波實驗設計與觀測計畫,帶動相關科技投資與人才培育。

我們能否在近日受益於玻色子星研究?

短期內,普通市民可能不會直接感受到玻色子星研究的成果,但長期而言,基礎研究常有意想不到的應用。從醫療影像到導航系統,許多現代科技源自純粹好奇心驅動的研究。玻色子星研究促進的計算方法、感測技術與資料分析,有可能在未來的某些技術領域顯現價值。此外,吸引年輕人投入科學與工程的效果,對社會整體創新力也是長遠而深刻的貢獻。

總結:一顆既陌生又熟悉的星

玻色子星代表著科學探索的兩個核心精神:對未知的想像與用理性一步步驗證的勇氣。它可能是解開暗物質之謎的鑰匙之一,也可能只是告訴我們宇宙比想像中還要多樣化。對於日常生活的直接影響或許有限,但它促進的科技、教育與文化效應,會在多年後慢慢滲透進我們的世界。

作為天文學家,我常常被提醒:我們的宇宙既宏大又富有驚奇。關於玻色子星的研究,正是那種起初看似抽象的理論,最後可能改變我們對世界的理解的嘗試。即便今天你我仍無法指認天空中哪顆是玻色子星,追尋答案的過程本身,就值得我們關注與參與。