白洞是甚麼?從黑洞的「反面」出發,理解時空、物理與想像的邊界

如果黑洞像是一條只進不出的單行隧道,那白洞(white hole)就是只出不進的出口——一個理論上會不斷噴出物質與能量,但外界怎樣都進不去的宇宙天體。這聽起來很科幻,但它並非天馬行空的小說設定,而是愛因斯坦廣義相對論(General Relativity)方程式的某些解所允許的「數學可能」。然而,「可能」不等於「存在」。在現代天文學與物理學中,白洞是一個介乎數學、理論與觀測之間的有趣角色:它讓我們思考黑洞的起源與末路、時間的方向、以及量子引力(quantum gravity)這些仍未完全解決的深層問題。

從黑洞說起:時空的單行道

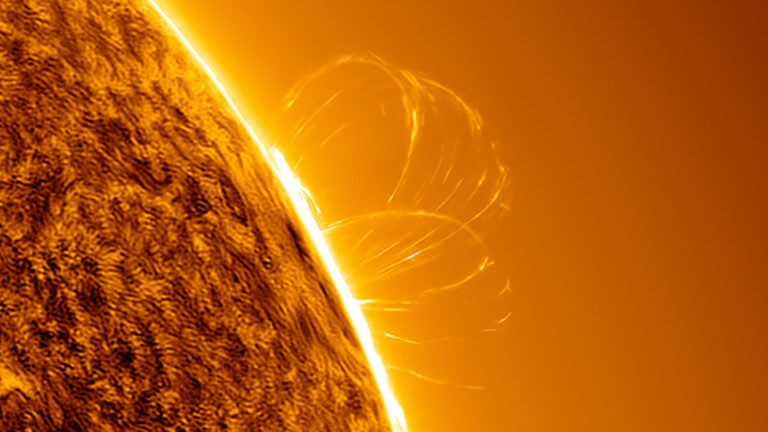

要理解白洞,先要認識黑洞。黑洞(black hole)是極度致密的天體,重力強到連光都無法逃脫。黑洞表面的那道分界稱為事件視界(event horizon),一旦跨過,所有東西都只能向內走,彷彿時間的箭頭被鎖定在「向中心前進」的方向。對外部觀察者來說,事件視界是一條單行線:外面可以進去,裡面出不來。

在數學上,最簡單的黑洞模型是史瓦西黑洞(Schwarzschild black hole),描述不帶電、不旋轉的理想化黑洞。它的解揭示了一個耐人尋味的對稱性:如果我們把時間方向顛倒,得到的也是一個滿足方程的時空結構——那就是白洞。換句話說,白洞是「時間反演」(time reversal)下的黑洞鏡像:黑洞吞噬一切,白洞排斥一切。

白洞的定義:只出不進的時空區域

嚴格來說,白洞是一個在其事件視界之內沒有任何未來因果聯繫到外界的區域。通俗一點:沒有東西可以從外面穿過它的視界進入裡面,但裡面的東西卻可以出來。這不是「擋住你所以進不去」的物理牆,而是時空幾何的因果結構(causal structure)使然。

我們可以用生活化比喻:想像一條只出不進的自動門,門內不斷有人走出來,但任何想進去的人都會發現門的感應裝置只會把你「推回」外面。這不是因為有保安,而是因為整個門的設計就是只允許單向流動。白洞的事件視界便是這種「單向門」,只是它作用於時空中的所有粒子與光線。

數學從何而來:延拓的史瓦西解與最大延拓時空

在廣義相對論中,史瓦西解可以做所謂的最大延拓(maximal extension),把原本只描述黑洞外部的座標延伸,得到一個完整的時空拼圖。這個拼圖包含四個區域:外部宇宙、黑洞內部、另一個外部宇宙,以及白洞區域。從純數學角度,這四塊是同一個解的不同部分,就像地圖展開後的不同板塊。

但這種最大延拓的時空非常理想化:它假設宇宙永恆靜止、完美對稱、沒有任何塵埃或輻射擾動。現實宇宙不具備這些完美條件,因此白洞區域是否能在真實世界中形成,是一個巨大的問號。

存在與否:為何我們未曾觀測到白洞?

至今沒有任何被公認為白洞的觀測證據。理由包括:

- 穩定性問題(stability problem):理想化的白洞對外界微小擾動非常敏感。數值與理論研究顯示,只要有一點點落入視界的嘗試,白洞就可能在因果結構上「崩塌」或轉化,難以長期存在。

- 形成機制(formation mechanism):黑洞可以由恆星塌縮、合併等自然過程形成;白洞則缺乏已知的天體演化路徑,除非宇宙在非常早期的量子重力階段就「生成」了它。

- 能量條件(energy conditions):某些維持白洞穩定的時空需要違反典型的能量條件(energy conditions),而我們尚未在自然界中找到長期、宏觀違反這些條件的證據。

如果白洞會把物質與輻射源源不絕地噴出,那它應有明顯的光度與高能訊號。然而天文觀測(如伽瑪射線暴、快速電波爆FRB等)的數據雖豐富,目前沒有一個案例能在光譜、時間演化與空間分布上同時滿足「白洞模型」所預期的特徵,且又無法被其他機制(例如中子星合併、磁星爆發或黑洞潮汐擾動事件)更好地解釋。

白洞與時間的方向:熱力學與資訊

黑洞的誕生與白洞的「出現」在直覺上是時間反向的關係,但熱力學第二定律告訴我們,封閉系統的熵(entropy)總傾向增加。黑洞吞噬物質,視界面積增加,對應的就是黑洞熵的增加(貝肯斯坦—霍金熵,Bekenstein–Hawking entropy)。如果把時間倒轉成白洞噴出有序物質,那似乎等同於降低熵,和宏觀世界的經驗相違。因此,要讓白洞在現實中長期存在,我們可能需要非常特殊的初始條件,或引入量子效應來平衡熵的敘述。

這牽涉到黑洞資訊悖論(black hole information paradox):量子力學說資訊不能被毀,黑洞蒸發(Hawking radiation)卻看似讓資訊消失。若某些量子引力理論讓黑洞在晚期轉化為白洞,將資訊以某種方式「反吐」出來,或許能解悖論。這就是近年來一些理論路線(例如回跳模型,bounce models)關注的方向。

量子引力視角:黑洞會不會「回彈」成白洞?

在廣義相對論中,黑洞中心存在奇點(singularity),是密度與曲率無限大的數學病灶。量子引力理論嘗試把量子力學與重力合併,期望奇點被「平滑」成可理解的微觀結構。某些模型,像圈量子重力(loop quantum gravity)的方案,提出黑洞內部在極端壓縮後可能回彈(bounce),讓吞入的物質在遙遠的未來以類白洞的形式釋出。

這樣的「黑洞—白洞轉化」並非傳統最大延拓裡的白洞區域,而是動力學演化下的產物。幾個關鍵點包括:

- 時間尺度:對落入者也許很快,但對外部觀察者,由於重力時間延緩(gravitational time dilation),可能是極為漫長的宇宙時間,長到超過目前宇宙年齡。

- 訊號特徵:若晚期釋放能量,可能表現為短促的高能爆發;但具體光譜與曲線取決於微觀機制,仍未有一致預測。

- 穩定性與一致性:要避免違反能量條件、要與霍金輻射計算相容、還要不與現有天文統計相衝突,是非常嚴苛的條件。

總之,量子引力提供了讓白洞概念「物理化」的可能,但仍處於理論探索階段,沒有直接觀測支持。

蟲洞、時光機與白洞:電影中的連動想像

科幻作品常把白洞與蟲洞(wormhole)混在一起。理論上,一個理想的可穿越蟲洞(traversable wormhole)需要在幾何的一端具有「類白洞」的排斥特性,以確保隧道不塌縮。然而,要維持蟲洞穩定通常需要「異常物質」(exotic matter),即具有負能量密度的物質,這在宏觀尺度上沒有可靠證據。至於時光旅行,更是在因果結構上充滿悖論。換言之,白洞與蟲洞的聯想,雖有理論線索,但目前仍屬高度理論化的假設。

白洞會長什麼樣?我們該看什麼信號?

如果宇宙真的有白洞,它可能在觀測上有哪些蛛絲馬跡?以下是研究者曾討論過的方向:

- 非熱輻射噴發:不同於黑洞吸積盤的持續性光度,白洞可能產生一次性、短暫但強烈的爆發。

- 能譜特徵:是否存在難以用已知爆發源解釋的能量分布,尤其在高能伽瑪射線或高能中微子(neutrino)事件。

- 空間分布:如果白洞與初始宇宙的量子過程有關,可能在宇宙大尺度上呈現不同的統計分布。

- 引力波(gravitational waves):黑洞—白洞轉化若發生,可能留下非同尋常的引力波信號,但現有LIGO/Virgo/KAGRA數據尚未發現可信指標。

目前,上述線索都沒有得到共識性的支持。換句話說,如果白洞存在,它不是在「大張旗鼓」地發光,而是藏在更複雜的物理機制與稀有事件之中。

只出不進真的可能嗎?

在日常生活中,我們幾乎不會遇到只出不進的系統。水龍頭開了會流水,但水可以從水喉回流;空氣從冷氣機吹出,但也能從其他地方流入房間。我們的世界受限於熱力學與因果,任何「只出不進」的設計都要付出代價(例如能量、特殊結構)。白洞的奇特之處是,它靠的是時空本身的幾何,並非某個機械裝置。然而,要在真實宇宙中維持這種單向性,似乎需要非常不自然的初始條件或未知的量子幾何。

常見疑問解答

Q1:白洞會不會就是黑洞另一端的出口?

簡短回答:在理想的最大延拓時空裡,黑洞與白洞可以出現在同一數學解中,甚至由蟲洞連接兩個外部宇宙。但在現實宇宙裡,這樣的連接極不穩定,且沒有觀測證據。把「黑洞另一端就是白洞」當作普遍事實並不成立。

Q2:白洞會不會解釋宇宙大爆炸?

有一種猜想把大爆炸視為某個「宇宙級白洞」的事件視界,但這並非主流觀點。標準宇宙學用膨脹(inflation)與量子漲落等機制解釋早期宇宙,並不需要白洞。把大爆炸等同白洞缺乏直接證據,也有概念與技術難題。

Q3:白洞會把黑洞吞下去的東西「吐」出來嗎?

在某些量子回彈模型裡,確實有這種可能。但具體如何、何時、以什麼頻譜吐出,都取決於未確立的量子引力細節,目前無法驗證。

Q4:我們可以用白洞做能源或通信嗎?

在現階段,這屬於科幻。即使白洞存在也可能極不穩定,接近它更不是明智之舉;而且控制或利用其輸出在技術與理論上都沒有基礎。

研究前沿:數值相對論與多信使天文

要讓「是否存在白洞」從哲學問題走向科學問題,關鍵在於可檢驗的預測。當前幾個方向包括:

- 數值相對論(numerical relativity):模擬黑洞在極端條件下的演化,測試回彈與白洞形成的可行性與穩定性。

- 半經典重力(semiclassical gravity):在彎曲時空中處理量子場,精算霍金輻射與晚期背反應(backreaction),看是否支持「黑洞晚期轉白洞」的場景。

- 多信使天文(multi-messenger astronomy):結合電磁波、引力波與中微子觀測,尋找異常爆發或特徵模式。

- 早期宇宙探針:透過宇宙微波背景(CMB)與大尺度結構,尋找白洞若在早期存在可能留下的統計痕跡。

這些研究尚在路上,沒有一個結論能宣稱「白洞必然存在」或「白洞一定不存在」。然而,科學的進展常來自於這種「邊界問題」:在逼近邊界時,我們逼自己釐清基本原理與可觀測後果。

結語:白洞的價值,在於逼問宇宙的基本規則

白洞目前最可靠的身份,或許不是「宇宙中待發現的新天體」,而是「理論實驗室裡的一面鏡子」。它把黑洞的性質在時間上翻轉,讓我們檢視因果、熵與資訊的深層關係;它把量子與重力的衝突推到極致,迫使我們思考超越現有理論的可能。

對一般觀眾來說,理解白洞不等於要相信它真實存在;就像學幾何不一定要在街角找到完美的圓。重要的是,透過白洞這個概念,我們看見科學如何在想像與證據之間來回拉扯:先從方程式出發,提出可能;再在觀測中尋找信號,淘汰或修正;若找不到,就承認它或許只是數學的幽靈。這份誠實,正是科學迷人之處。

所以,當你下次聽到有人說「黑洞另一端就是白洞」,不妨補上一句:在數學上有這樣的鏡像,但在宇宙中,我們仍在找答案。白洞教我們的,不只是宇宙的想像力,還有科學的耐心與方法。