太陽系邊界有幾多種定義?

我們常問:太陽系的盡頭在哪裡?如果把宇宙比作一個巨大的城市,太陽系就像香港:有地界、有海域、有出入境口岸,還有看不見但能感受到的無線網。邊界從來不是一條線,而是多種規則疊起來的一層層範圍。天文學家也一樣,會按光、氣體、磁場、重力、甚至航天器的測量,畫出不同的「邊界」,本文就帶你逐層認識太陽系的多重外圍。

為甚麼「邊界」不只一條?

在地理上,香港有陸地邊境、領海、專屬經濟海域、出入境檢查站;在生活中,家裏的Wi‑Fi也有訊號範圍,電力公司也有服務範圍。太陽系亦然。它同時向外發出光與熱,噴出高速帶電粒子的太陽風(solar wind),在空間中攤開磁場,並以重力把行星與無數小天體留住。每一種影響力的「及身範圍」,都可以是「太陽系邊界」的一種定義。

以太陽風為界:日球層與日鞘

最容易被新聞提起的邊界,是太陽風吹到止境的位置。太陽風是由太陽外層大氣放出的帶電粒子流,速度可達每秒數百公里。近太陽時,它是「超音速」的太陽等離子體;但越往外飛,遇上星際介質(interstellar medium, ISM)——也就是瀰漫在恆星之間的稀薄氣體與磁場——壓力逐步平衡,流速受阻。

在某個距離,太陽風會先「煞車」並產生激波,這一圈叫終止激波(termination shock)。人類兩艘遠行者(Voyager)都親身測到:Voyager 1 在2004年於約94天文單位(AU)穿過,Voyager 2 在2007年於約84 AU穿過。之後航天器在一片被放慢、被加熱的區域前行,稱為日鞘(heliosheath)。再往外,就是太陽風壓力和星際介質壓力拉鋸的「停線」——日鞘之外就是日球層頂(heliopause)。Voyager 1 在2012年於約121 AU,Voyager 2 在2018年於約119 AU跨過這道邊界。跨過之後,儀器看到一個關鍵變化:來自太陽的高能粒子減少,而來自銀河的宇宙線(cosmic rays)明顯增加,顯示已進入星際環境。

日球層(heliosphere)的形狀像一條順著太陽在銀河中前進方向被「吹拂」的長尾風箏。早年我們以為前方會有一個像超音速飛機那樣的「弓形激波(bow shock)」,但根據IBEX(Interstellar Boundary Explorer)與卡西尼(Cassini)的高能中性原子(energetic neutral atoms, ENA)成像,以及當地磁場與聲速估計,太陽相對環境的馬赫數可能不到1,所以更像是「弓形波(bow wave)」而非強激波。此外,在日球層前沿還有一層因電荷交換(charge exchange)而被擠壓加密的「氫牆(hydrogen wall)」,可在遙遠恆星的萊曼α(Lyman‑α)吸收線中看出端倪。

要留意,日球層不是固定大小。太陽活動強,太陽風壓力大,邊界會向外推;活動弱,會縮回來。再加上星際磁場在不同方向的壓力不同,令Voyager 1與2跨越日球層頂的距離與條件不一樣。

以小天體分佈為界:從柯伊伯帶到奧爾特雲

若以「太陽身邊有物件在打轉」為準,邊界要看行星與小天體的家族。海王星外圍30至50 AU之間,是柯伊伯帶(Kuiper Belt)。這裏像一圈低溫的碎石帶,住著冥王星與上千顆冰岩小天體。再遠一點是散射盤(scattered disk),軌道被海王星長期重力「擾動」而拉得又長又橢圓,例如厄里斯(Eris)的遠日點接近100 AU。

更神秘而關鍵的是一些「脫離」海王星影響的天體,例如賽德娜(Sedna)與2012 VP113,它們最近太陽也要七、八十AU,最遠可以到數百至上千AU。這一族被視為通往內奧爾特雲(inner Oort Cloud,又稱Hills雲)的橋樑。再遠的外奧爾特雲(Oort Cloud)被推測在兩萬到十萬甚至二十萬AU,像一個稀薄的「彈藥庫」,當恆星擾動或銀河潮汐(galactic tide)拉扯,便會把長週期彗星丟回內太陽系,讓我們偶爾看見它們長長的尾巴。雖然我們未直接拍到奧爾特雲,但來自各個方向、軌道期數百萬年的長週期彗星,就是它存在的強力證據。

換言之,以「有哪些東西在繞太陽」來定義,太陽系很可能延伸到至少十萬AU量級,遠遠超出日球層頂。

以重力為界:太陽的希爾球

更抽象但很實用的定義,是重力控制權。所謂希爾球(Hill sphere)是指某個天體相對於更大系統的引力「勢力範圍」。地球有地球的希爾球來圈住月球;太陽相對整個銀河系,也有自己的希爾球。粗略估計,太陽的希爾半徑大約在1至2秒差距(parsec)之間,即約二十萬至四十萬AU。只要物體的軌道落在這範圍內,而且總能量為負(被束縛),就可算是被太陽重力支配的「自家人」。奧爾特雲大致被包在這個範圍內。

當然,這個重力邊界不是鐵板一塊。銀河的潮汐力會長期拉扯,臨近恆星的掠過也會攪局。大約七萬年前,一對稱為舒爾茲星(Sholz’s star)的雙星系統曾經從約0.25秒差距(約五萬AU)處擦身而過,極可能擾動了奧爾特雲。這提醒我們:雖然希爾球提供了理論上的「最外圈」,但其中的居民會被集體天體力學慢慢重塑。

以宇宙線與磁場為界:太陽系的「防盔」

太陽的磁場與太陽風共同組出一個天然「防盔」,能部分阻擋銀河宇宙線。Voyager跨越日球層頂時,最醒目的變化之一,正是宇宙線粒子通量大增。這個邊界對地球有實質意義:當太陽活動強、日球層更「膨脹」時,抵禦宇宙線的效果會比較好;當活動弱,更多高能粒子能進入內太陽系,對高空航空、衛星與太陽系內探測器的輻射環境有影響。未來的IMAP(Interstellar Mapping and Acceleration Probe)任務,將更精細地測量這道磁場與粒子邊界如何呼吸變化。

以光與溫度為界:陽光的影響力到哪裡?

另一種直覺是「陽光照得到的地方」。太陽光強度隨距離平方反比衰減:在1 AU(地球軌道)是100%,到10 AU只剩1%,到100 AU就只剩0.01%。不過,「照得到」不等於「主導」。一顆冰冷的小天體在太陽光加熱下的平衡溫度,大約可用278 K除以距離的平方根來估算:在100 AU約28 K,在1000 AU約9 K。到了上千AU,來自整個銀河的背景輻射與附近恆星的照明,會和太陽光「分庭抗禮」。所以若以「太陽的能量主導」來劃線,邊界可能在數千至上萬AU等級;但它沒有明確斷點,更像漫長的黃昏地帶。

「離開太陽系」到底算甚麼?航天器的三種答案

媒體常說「Voyager 離開了太陽系」,其實要看你指哪一種邊界。三種常見說法:

一,「離開日球層」:這是Voyager 1在2012年達成、Voyager 2在2018年達成的壯舉,科學上最清楚,因為粒子與磁場數據都有明顯「斷崖式」改變。

二,「離開行星區域」:冥王星最遠約49 AU,柯伊伯帶到約50 AU,New Horizons現正於此區探索。若以此為界,很多探測器在數十AU內就已「越界」。

三,「離開太陽重力的束縛」:Voyager們本身速度足以逃離太陽,從能量上已是「不再回頭」;但要說真正遠離太陽族群的最後居民——奧爾特雲——至少要飛到上萬至十萬AU,這需要數萬年。以人類壽命而言,Voyager只剛跨過「海關」,離「領海邊緣」還遠。

科學家怎樣在數據上「畫線」?

對近地區的邊界,航天器帶來第一手證據:磁強計量磁場、等離子體波儀量電子密度、粒子探測器量宇宙線與太陽高能粒子,這些在日球層頂都有清晰轉折。更遠的邊界,我們靠「間接成像」:IBEX與卡西尼利用ENA像照相一樣反推邊界形狀;天文台從遙遠恆星光譜中的萊曼α吸收看出氫牆;長週期彗星的軌道分佈,讓我們雕出奧爾特雲的大致輪廓。再加上Gaia星表提供的近鄰恆星運動,能預測未來幾百萬年內誰會掠過、會如何擾動太陽外圍。

最新研究與未來方向

未來幾項發展值得期待。首先,IMAP將在地球附近以更高靈敏度繪製ENA全景,追蹤日球層如何隨太陽週期脈動。其次,廣域巡天望遠鏡如Vera Rubin天文台,可能發現更多類似賽德娜的遠日天體,幫我們描出內奧爾特雲的邊線,也檢驗是否存在尚未發現的「第九行星(Planet Nine)」;截至目前,它仍是有待證實的假說。再次,構想中的「星際探測器」(Interstellar Probe)任務,若能在發射後數十年飛抵數百至一千AU,將首次從外部回望日球層,像無人機飛出大樓之外,拍下整棟大廈的輪廓。

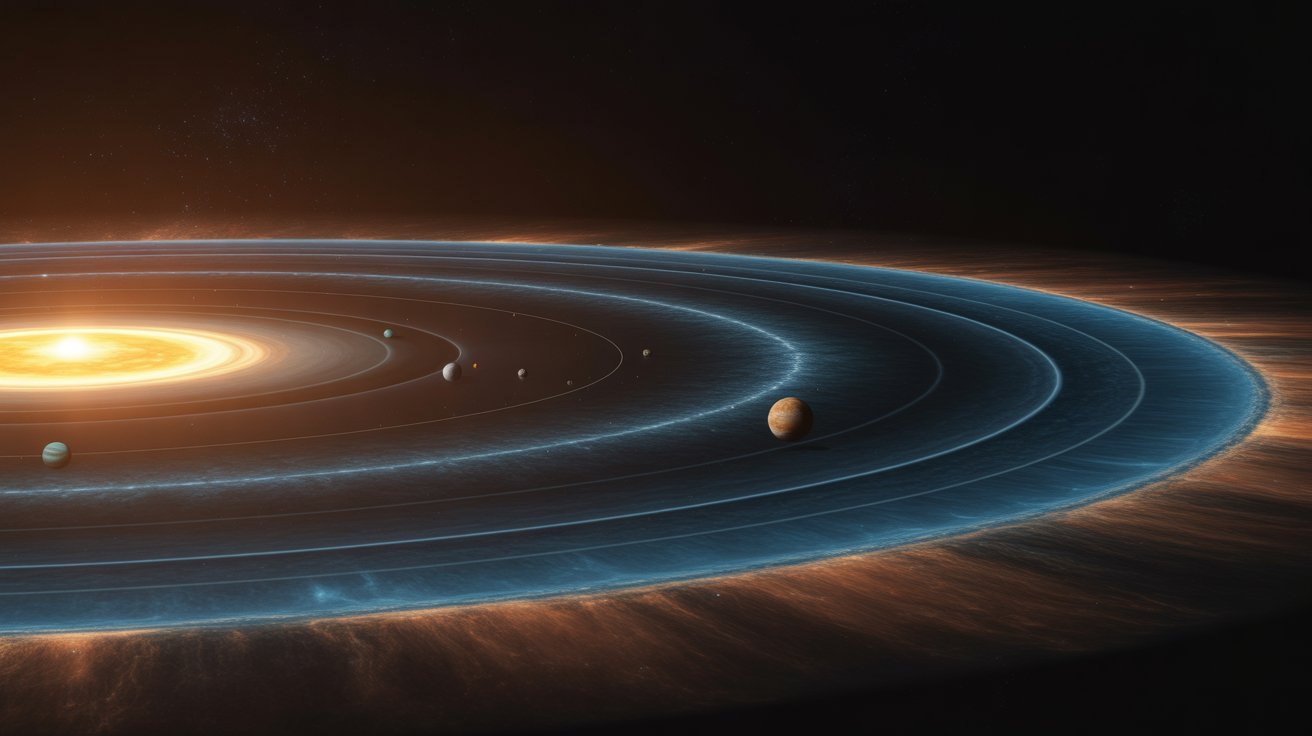

把各種邊界放在同一張地圖上

把不同定義放在一起,我們得到一張「多圈同心圓」的地圖:

• 行星與柯伊伯帶:30–50 AU,是我們熟悉的「鄰里」。

• 終止激波與日鞘:大約80–100 AU起,太陽風開始受阻。

• 日球層頂(heliopause):約120 AU,是太陽風與星際介質分界。

• 散射盤與「脫離族」:數百至上千AU,受海王星影響已很弱,暗示更外圍的儲庫。

• 內/外奧爾特雲:兩萬至十萬(甚至更外)AU,是長週期彗星的家。

• 太陽希爾球:百千AU等級,是理論上重力支配的最外框。

這些數字不是固定的,會隨太陽活動、星際環境與長期動力演化而改變。它們像潮汐線、海圖等深線與國界線同時印在一張圖上,各自有用途。

結語:邊界視角,決定我們在問的問題

「太陽系的邊界在哪?」這問題沒有唯一答案,因為你問的是哪一種物理影響力:是太陽風的管轄?是行星與小天體的居住圈?是太陽重力的最外權限?還是陽光與磁場能護佑到哪裡?從香港出發,我們懂得邊界可以是海關、領海、空域、訊號範圍的疊加;放到宇宙,一樣適用。對等離子體物理學家,日球層頂是關鍵;對動力學家,奧爾特雲與希爾球才是重點;對太空探索者,「飛出日球層」是里程碑,而「穿越奧爾特雲」則是遠在未來的夢。

重要的是:不論你用哪一把尺,太陽系不是被牆封住的院子,而是一片向銀河逐步過渡的廣闊地帶。理解這些層層外圍,能讓我們更精準地問:太陽如何與銀河互動?宇宙線怎樣影響地球環境?彗星又從何而來、往哪裡去?當我們把這些邊界一圈圈標上,你會發現,科學不是在為世界多畫一道牆,而是在為未知多點一盞燈。