夜空的節拍器:造父變星是甚麼?

人們常把星星想成永恆不變的燈泡,但有一類明星卻像會呼吸的燈:亮度有節奏地變強變弱。這些「會跳舞的星」裡面最有名的,就是造父變星。它的名字聽起來既詩意又陌生:為何叫造父?這名字有沒有文化背景?而它在天文學裡又扮演什麼角色?本文帶你一步步把造父變星的名字來源、文化涵義和科學意義解開,讓你在看星時能心裡有個節拍。

造父變星像生活中的什麼?

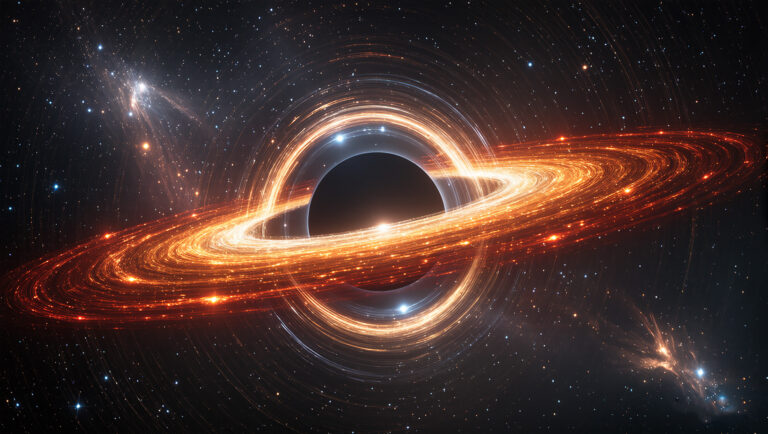

想像你在夜市看一盞燈,燈光時明時暗,像有人在遠處慢慢調光。再想像你在海邊看燈塔,燈塔有固定的轉速,每次亮起、熄去都有一定的時間間隔。造父變星的亮度變化就像這樣的節奏燈——有規律、有週期,而且每顆造父變星的週期長短不一,像不同速度的鼓手在打節拍。

或用心跳做比喻:有的人心跳快(短週期),有的人心跳慢(長週期);造父變星也是因為內部物理原因在「膨脹、收縮」,導致亮度有規律的跳動。這個節拍讓天文學家把它當作「宇宙的節距器」,用以測量星系間的距離。

名字的由來:造父是誰?

「造父」這個名字根源於中國古代天文傳說,最著名的是《山海經》與其他古籍裡的記載。傳說中,造父(也有寫作「燧父」)是傳遞火的人,他驅使日車、追逐太陽的形象在民間故事中多有流傳。造父的形象與太陽、時間與節律有關聯,因此用來形容週期性、與光相關的事物,語感上很自然。

不過,科學上「造父變星」這個名字並非直接從古籍命名而來。它的英文名稱是 Cepheid variable,來自最早觀察到這類變星的一顆代表星:造父座的 Delta Cephei(δ Cephei)。19世紀初到中期,西方天文學家發現了這類亮度規律變化的恆星,並以最早被研究的例子之一命名。後來,中文學界為了讓名稱更易理解且帶有文化意象,就採用了「造父變星」這個譯名,一來呼應原始星座名稱,二來與中文的傳說人物造父巧妙結合,既貼近文化又富詩意。

文化與語意的交會:為何這名字讓人有共鳴?

名字的力量在於喚起聯想。對香港讀者而言,造父不只是個古老名字,它牽引出「追日」、「帶來光明」、「掌握時間」的意象。造父變星本身就是一種規律的亮度變化,跟「日車有節奏地運行」這類傳說圖像可以合起來理解。換句話說,中文名把西方科學觀察(δ Cephei)和東方神話意象連在一起,讓人更容易記住與理解。

此外,「變星」二字也簡潔明確:指的是亮度會改變的星。合起來,造父變星既有科學精確的指涉,又有文化上的美感,這樣的命名策略在科普傳播上非常有效。

造父變星是怎麼被發現的?一個簡單時間線

要把科學故事說清楚,可以把重要步驟想成幾個關鍵時刻:

- 1784 年:天文學家開始注意到某些恆星的亮度會改變,但當時還未分類。

- 19 世紀初:包含 Delta Cephei 在內的幾顆明星被重複測量,發現亮度變化有固定週期。

- 1908 年:亨利·羅素、亨利·利維特(Henrietta Leavitt)的工作把造父變星推到另一個層次。利維特在研究大麥哲倫云的造父變星時發現:亮度的變化週期和星的內在亮度(絕對亮度)之間有一個規律性關係,後來被稱為「造父變星週期-光度關係」。

- 20 世紀:利用週期-光度關係,天文學家能夠量測遙遠星系的距離,為測定宇宙尺度與哈勃常數等研究奠定基礎。

什麼是週期-光度關係?用生活例子解釋

把週期-光度關係想像成燈泡的示意:你在遠處看到兩盞閃爍的燈,一盞閃得慢但很亮,一盞閃得快但看起來沒那麼亮。如果你知道其中一盞燈實際上內部的功率(絕對亮度)比另一盞高,你就可以推斷它離你比較遠。造父變星的特性是:它們的亮度週期越長,內在的亮度(也就是如果放在統一距離上測量到的亮度)越高。換言之,知道一顆造父變星的週期,你就能推算出它的真實亮度,進而用觀測到的表觀亮度推算出距離。

再用體溫計打比方:如果你知道某種感應器在特定溫度下會震動多少次,你就可以透過它的頻率推回溫度。借這個邏輯,造父變星的週期是「測距儀的讀數」,而週期-光度關係就是那個已校準的對照表。

它怎麼「跳動」?內部物理的生活化說明

造父變星的變亮變暗不是表面有誰在開關,而是整顆星在跟著一種內部機制「呼吸」。比喻來說,想像一個大型的氣球,裡面裝的是熱能而外面有一層可伸縮的橡皮。當氣球內部的壓力增加,氣球膨脹,表面溫度和亮度改變;當它冷卻或壓力降低時,氣球收縮,亮度下降。造父變星的內部有特定的原子(主要是氦)在特定溫度和壓力下會變得對輻射不透明,這個不透明度的變化會像閘門一樣控制能量的釋放,因此產生週期性的膨脹與收縮。

更簡單:星內的熱力和重力在拉扯,當熱力占上風時星膨脹、當重力勝出時星又收縮。這樣的振盪就像鐘擺,只不過材料是等離子體,時間尺度是日到數十日不等。

有哪些著名的造父變星?與星座和傳說的連結

最早被研究的代表星之一是 Delta Cephei(造父座δ),這也是英文名 Cepheid 的來源。還有一些知名的造父變星如 Polaris(北極星)曾被發現也有造父型變異(儘管北極星的情況相對特殊)。這些星常被用來做為「天文里程碑」:在測定鄰近星系到較遠星系的距離時,造父變星是重要的步驟之一。

在文化上,將這些天體的名字與古老傳說連結,有助於把冷冰冰的數字變成有溫度的故事。把 Delta Cephei 與東方的造父聯想起來,本質上是用語言和文化橋梁,把不同文明對天空的觀察串在一起。

為何造父變星對科學重要?

在測量宇宙距離的階梯上,造父變星是關鍵一階。簡單來說,它是近距離(幾十萬光年內)到中距離(數百萬光年)的「尺子」。透過這把尺子,天文學家能把星系的距離連接起來,進而量度整個宇宙的膨脹速度(哈勃常數)。沒有造父變星,早期的宇宙距離估算會困難許多。

常見誤解與問答式釐清

Q:造父變星是不是所有變星都叫造父?

A:不是。變星是一大類,包含很多種類;造父變星只是其中一種特別有規律的變星,並且有週期-光度關係可以用來量距離。

Q:造父變星會影響地球嗎?

A:不會。這些星距離很遙遠(通常數百到數百萬光年),它們的變化只影響我們的觀測,不會對地球產生直接影響。

結語:名字、傳說與科學如何合奏

造父變星這個名詞,是科學與文化碰撞出的美麗產物。名字從西方星座(Delta Cephei)來到東方語境時,被賦予造父的神話意象,讓它在中文裡既準確又富詩意。更重要的是,這類星星的規律性為我們量度宇宙提供了重要工具:它們像節拍器、像燈塔,也像能告訴我們距離的標尺。下次在晴朗夜空仰望時,想想那些在遠方以日為節奏「呼吸」的星,它們既有古老的名字,也有揭示宇宙尺度的秘密。