帶你一次看完恆星的一生!

夜空中每一點閃爍的光,其實都在經歷一段漫長而壯闊的生命旅程。恆星不是永恆不變的燈泡,它們會出生、成熟、老去,最後以不同方式告別——有的優雅地化作白矮星,有的轟然一聲,成為宇宙中最震撼的超新星。在香港這樣燈光璀璨的城市,我們可能只在遠足或離島露營時才見到滿天繁星,但恆星的一生,其實和我們呼吸的空氣、身上的鐵、甚至手機裡的金屬,都有深刻聯繫。因為元素的來源,幾乎都要靠恆星「煉出來」,再由爆炸撒向宇宙。

第一幕:宇宙雲霧的孕育(分子雲 Molecular Cloud)

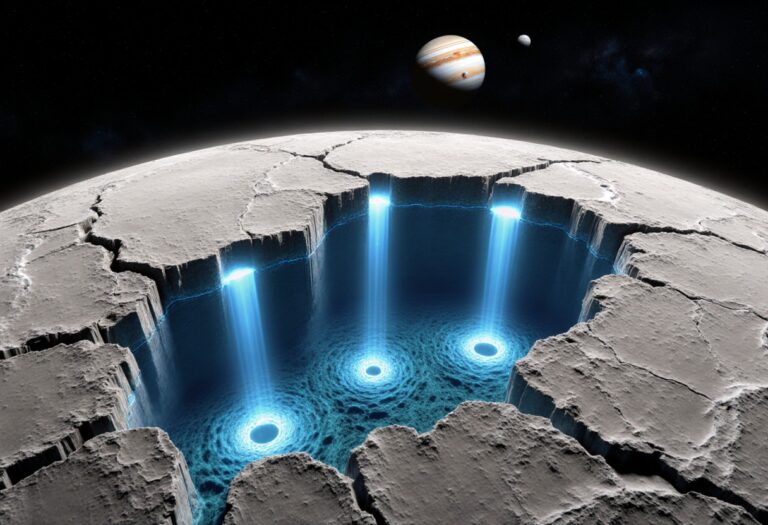

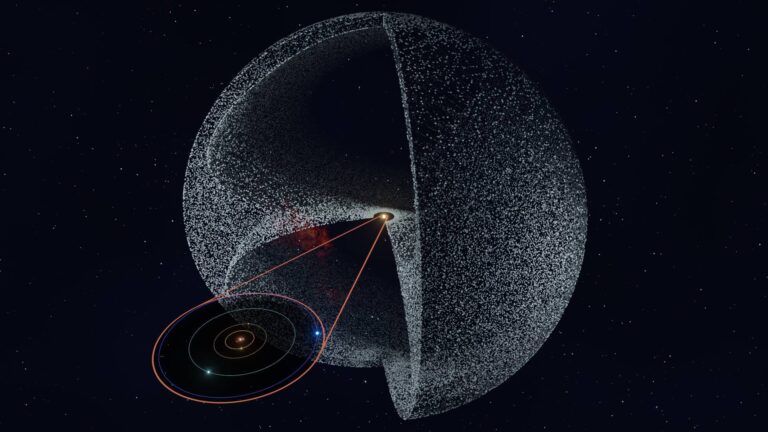

恆星的故事從一團又冷又大的氣體和塵埃開始,天文學家叫它「分子雲」(molecular cloud)。可以把它想像成宇宙中的「雲霧工場」,主要成分是氫(H)和少量氦(He),溫度低至十多二十K(比南極還冷很多)。當雲內某些區域因為擾動(例如鄰近超新星衝擊波、星系旋臂的密度波、或雲內湍流)而變得更密,重力開始佔上風,物質向中心塌縮。

塌縮時,氣體像水滴凝聚成雨點一樣集中,形成「原恆星」(protostar)。重力把氣體拉向中心,動能轉成熱能,核心溫度上升。這個階段原恆星外頭有吸積盤(accretion disk),就像瑜伽轉盤上堆滿粉末,邊轉邊向中心滑。在紅外線(IR)觀測中,我們看到這些原恆星被塵埃包圍,光被塵遮住,只在紅外及毫米波段露面。

第二幕:點火的那一刻(氫核融合 Hydrogen Fusion)

當原恆星核心溫度升到約一千萬K,壓力足以讓氫原子核(質子)克服靜電斥力開始進行核融合(nuclear fusion)。這一刻,恆星「點火」。最常見的路徑是質子-質子鏈(pp chain),對太陽質量左右的恆星主導能量釋放;更大質量的恆星則以碳氮氧循環(CNO cycle)為主。無論哪一種,本質都是把氫融合成氦,釋放出巨量能量,以光和中微子(neutrino)形式離開。

此時恆星進入「主序星」(main sequence)階段,這是恆星生命中最長、最穩定的時期。重力試圖把恆星往內壓,核心核融合釋放出的能量向外推,兩股力量達成平衡,稱為「靜水平衡」(hydrostatic equilibrium)。在赫羅圖(Hertzsprung–Russell diagram, HR diagram)上,主序星排成一道斜帶,太陽就是一顆標準的中等質量主序星。

一個生活化比喻:主序星就像你手機開省電模式,穩穩地用電,能用很久。質量小(例如紅矮星 red dwarf)的恆星,燃料用得很省,壽命可長達數千億年,遠超宇宙目前的年齡;而大質量恆星就像開到最亮的螢幕,耗電快、壽命短,幾百萬到幾千萬年就走到生命盡頭。

第三幕:燃料告急與膨脹(紅巨星 Red Giant / 超巨星 Supergiant)

當核心的氫被消耗殆盡,融合速率下降,重力再度佔優勢,核心收縮升溫;同時外層因能量轉移而膨脹、冷卻,表面變紅,恆星進入「紅巨星」(red giant)或(若質量更大)「紅超巨星」(red supergiant)階段。

對太陽這種中等質量(約0.8–8個太陽質量)恆星,核心收縮讓溫度升高到可以點燃「氦燃燒」(helium fusion),把氦融合成碳(C)與氧(O)。在接近太陽質量的恆星中,氦點燃會出現「氦閃」(helium flash):因核心像退化電子氣(degenerate electron gas),壓力不再取決於溫度,點火後能量一度暴衝,但外觀上不一定有劇烈爆發,只是內部快速重排。之後恆星會暫時回到較穩定的階段,稱為水平支(horizontal branch)。

對更大質量的恆星(大約超過8個太陽質量),劇情更激烈:在氦耗盡後,核心溫度足以點燃更重元素的融合,如碳、氖(Ne)、氧(O)、矽(Si)。每種燃料的燃燒階段愈來愈短,最後矽燃燒在短短數天內把核心「煉」成鐵(Fe)鎳(Ni)群元素。鐵核不能再透過融合釋放能量,因為鐵的核結合能處於峰值,再融合會吸熱,反而奪走恆星的「心火」。

第四幕(中等質量):行星狀星雲與白矮星

當中等質量恆星的氦與外圍殼層的氫燃燒逐漸減弱,核心再次收縮成一顆以電子簡併壓(electron degeneracy pressure)支撐的碳氧核。外層在脈動與恆星風(stellar wind)作用下被拋出,形成一個漂亮的氣體殼——「行星狀星雲」(planetary nebula,與行星無關,只是望遠鏡早期看起來像)。在深空影像中,這些星雲往往色彩繽紛,是被核心強烈的紫外線照亮的氣體。

殘留的核心就是「白矮星」(white dwarf),體積相當於地球,質量卻可達太陽的一半到八成,密度極高。一茶匙白矮星物質的質量可以相當於香港中環幾幢大廈加起來。白矮星不再進行核融合,只是慢慢把餘熱輻射出去,數十億到更長時間後變冷、變暗,最終走向理論上的「黑矮星」(black dwarf)狀態——但宇宙年齡還不夠長,所以我們還未見過真正的黑矮星。

值得一提的是,白矮星有個質量上限,稱為錢德拉塞卡極限(Chandrasekhar limit),約為1.4個太陽質量。超過這個上限,電子簡併壓無法支撐,會導致更激烈的後果(見下文雙星的超新星)。

第四幕(大質量):核心崩塌與超新星

回到大質量恆星:當核心被煉成鐵後,能量來源戛然而止。重力像拉斷了繩的升降機,把核心以驚人速度拉向內,電子與質子在極端壓力下結合成中子並釋放大量中微子,核心在毫秒到秒級時間內崩塌,形成一個極其致密的中子核。隨後,外層在衝擊波與中微子加熱的推動下被爆炸性拋出——這就是核心坍縮超新星(core-collapse supernova,類型II、Ib、Ic)。

超新星的亮度可與整個星系比肩,短時間內照亮夜空。歷史上東亞記錄到多次「客星」,包括宋代的超新星殘骸蟹狀星雲(Crab Nebula, SN 1054)。現代天文學家透過光譜與中微子探測,對核心坍縮模型有愈來愈多證據。爆炸後的殘骸可成為「中子星」(neutron star),若質量更高,連中子簡併壓也撐不住,則形成「黑洞」(black hole)。

這些爆炸是宇宙的化工廠:許多比鐵更重的元素透過快速中子捕獲(r-process)在超新星或中子星合併中製造。你指尖上的金和你血液中的鐵,可能都曾在一顆恆星的心臟或它壯烈的結局中誕生。

番外篇:雙星的戲劇性結局(Ia 型超新星與夥伴互動)

宇宙中不少恆星不是獨居,而是成雙成對。當其中一顆演化成白矮星,另一顆若靠得夠近,白矮星可以從夥伴身上吸氣體。當白矮星質量逐漸逼近錢德拉塞卡極限,內部碳氧會以近乎整體的方式失控點燃,導致熱核爆炸——「Ia 型超新星」(Type Ia supernova)。這類超新星亮度演化可作為「標準燭光」(standard candle)測量宇宙距離,曾幫助我們發現宇宙加速膨脹與「暗能量」(dark energy)的存在。

另一方面,雙星之間的潮汐力、質量轉移、甚至合併,會塑造許多奇特天體:如接觸雙星、X射線聯星、藍離群星(blue stragglers)。恆星的一生,常常不只是單線敘事,還牽涉「伴侶關係」。

光與顏色:恆星如何在HR圖上走位

天文學家用赫羅圖(HR圖)把恆星的光度與表面溫度(或顏色)對照。恆星在一生中會「在圖上移動」:從原恆星沿著海亞希(Hayashi)或亨特拉(Henyey)軌跡落到主序;主序消耗氫後向右上(更亮更冷)跑到紅巨星;中等質量恆星在氦燃燒時移到水平支,再回到漸近巨星分支(AGB);最後噴出行星狀星雲,核心移向左下角成為白矮星。大質量恆星則會在超巨星區域來回,最終以超新星收場。這些「走位」反映的是能量來源、內部不透明度與結構的改變。

時間尺度:一生長短由質量主宰

簡單記:質量愈大,壽命愈短。因為發光度(光度)與質量大致呈強烈的冪次關係(對主序星約 L ∝ M^3 到 M^4),質量大的恆星燃料雖多,但燃燒得更兇,壽命反而縮短。太陽的主序壽命約一百億年;十個太陽質量的恆星主序期可能只有兩千萬年;而紅矮星可以撐過宇宙的未來大半場戲,至今宇宙中還沒有任何一顆紅矮星走到終點。

內部物理:壓力如何與重力拔河

恆星之所以不立刻被自身重力壓扁,是因為內部壓力支撐:在主序時期,氣體壓與輻射壓(radiation pressure)平衡重力;在白矮星,中子星時期,則靠量子力學產生的簡併壓支撐。當能量來源改變(例如氫耗盡),平衡被擾動,恆星結構會重調,於是我們看到膨脹、脈動或爆炸。這像是摩天大廈的結構換了支柱,整棟樓就要重新分配承重。

此外,對快速自轉或有磁場的恆星,角動量與磁制動(magnetic braking)會影響演化。例如太陽風帶走角動量,使太陽自轉逐漸變慢。恆星的混合過程(convection 對流、overshoot、旋轉混合)會把燃料帶入核心,延長或改變燃燒階段,這些是現代恆星演化模型持續改進的重點。

觀測線索:我們如何「讀懂」恆星年齡與成分

你可能會問:我們怎知道恆星內部發生什麼事?天文學家沒法把管子插進恆星,但有幾個「旁敲側擊」的方法:

- 光譜(spectroscopy):分析吸收線與發射線,判斷表面溫度、重元素含量(metallicity)、表面重力。

- 恆星地震學(asteroseismology):像聽心跳一樣測量恆星亮度的微小振動,推回內部密度與結構。開普勒(Kepler)與TESS任務在這方面功不可沒。

- 星團HR圖:同一星團的恆星年齡相近,質量不同,會在HR圖上呈現特定「轉折點」(turn-off)。比較模型與觀測就能估年齡。

- 超新星光曲線:Ia型超新星的標準化光曲線用於測距;核心坍縮超新星的光譜可揭示爆炸物質與速度。

元素的誕生:我們為何是「星塵」

大爆炸只造了最輕的元素:氫、氦,以及微量鋰(Li)。碳以後的元素,需要恆星內部的核融合與爆炸環境來打造。中等質量恆星在AGB階段透過慢中子捕獲(s-process)合成鍶(Sr)、鋇(Ba)等元素;而更重的如金(Au)、鉑(Pt)、鈾(U)等,主要在r-process中產生,這可能發生於核心坍縮超新星或中子星合併。當這些物質被拋散、混入星際介質,再下一代分子雲塌縮時,行星與生命所需的化學材料就準備好了。從這個角度看,我們每一次呼吸,都是古老恆星的遺產。

未來視角:太陽與我們的命運

把畫面拉回家門口。大約再過50億年,太陽會走到主序末期,外層膨脹成紅巨星,內圍行星(可能包括水星與金星)會被吞沒,地球的海洋與大氣早在此之前已因太陽漸亮而蒸發殆盡。之後太陽會噴出行星狀星雲,留下碳氧白矮星作為餘燼。雖然這一切都非常遙遠,但它提醒我們:地球環境並非永恆,而人類文明的時間軸只是一條極短的刻度。

香港能看到?

即使在嚴重光害的都市,仍有方法與恆星建立連結。到西貢、南丫島或大嶼山的暗天空區,帶一副雙筒望遠鏡,你會看到獵戶座中的紅超巨星參宿四(Betelgeuse)的橘紅,與參宿七(Rigel)的冷藍形成鮮明對比——顏色正反映表面溫度與恆星類型。夏夜的天琴座織女星(Vega)明亮而藍白,是典型的年輕主序星;冬天的畢宿五(Aldebaran)呈現紅巨星的色調。用這種方式,你其實在「目擊」不同恆星生命階段的縮影。

結語:恆星的生命,宇宙的呼吸

恆星的一生,是重力與核能、量子與輻射、時間與金屬元素的交響曲。它們的出生讓宇宙點起第一批燈,它們的死亡為宇宙播種元素,促成行星、海洋與生命。當我們談論恆星,不僅是在講天上的光點,也是追溯我們自身的來處。下次你在郊外抬頭,試試把每顆星想像成一部長片:有緩慢的鋪陳、有高漲的張力,也有落幕的瞬間。宇宙不斷上演著這些故事,而我們——由星塵構成的旁觀者——在其中學習、探索,並把光帶回人間。