用雷射「聽」宇宙:走進 LIGO 重力波天文的第一線

如果有一天,你可以不用看星星的光,而是改用「聽」宇宙的震動去了解黑洞、超新星,甚至宇宙大爆炸的回音,會是怎樣的體驗?這就是重力波(Gravitational Waves)為我們開啟的新時代。2015 年,美國雷射干涉重力波天文台 LIGO(Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) 首次直接偵測到來自兩個黑洞合併的重力波,這是愛因斯坦 1916 年廣義相對論(General Relativity)的百年預言終於被證實的一刻。這篇文章會以帶你一步步理解 LIGO 是怎樣用雷射去「量度比原子核還要細的變化」,把看不見、摸不著的宇宙事件,變成科學上可分析的訊號。

什麼是重力波?用日常比喻認識時空的「漣漪」

重力波就像時空中的漣漪,源於大質量天體的加速運動——例如兩個黑洞互相繞行最後合體。想像在維多利亞港的海面拋下一顆石頭,水面會出現一圈圈擴散的波紋;重力波也是類似的波紋,不過它不是在水上傳播,而是直接在時空本身傳播。當重力波通過地球時,它會令空間在某個方向被拉長、另一個方向被壓短,但幅度小到令人難以置信——大概是 10^-21 的量級。這是什麼概念?如果你把地球到最近恆星的距離(約 4 光年)當作尺,重力波引起的改變可能只有原子核大小。LIGO 就是為了量度這種極微小的長度變化而設計的儀器。

LIGO 是什麼?兩座巨大「L」形尺的精密協奏

LIGO 有兩個觀測站:一個在美國華盛頓州的漢福德(Hanford),另一個在路易斯安那州的利文斯頓(Livingston)。每個站都有一個「L」形的干涉儀(interferometer),兩條臂臂長各 4 公里。雷射光被分成兩束,沿著兩條彼此垂直的真空管道來回反射數百次(利用法布里–珀羅腔 Fabry–Pérot cavity 增加等效光程),最後在分光器彙合並互相干涉。如果兩條臂的長度完全一樣,雷射波峰與波谷會安排得剛好互相抵消,探測器看到的是近乎「黑」的訊號。一旦有重力波通過,兩條臂會被拉長與壓短,破壞了原本的相消條件,讓光強度出現微小變化,LIGO 就能把這個變化轉化為時間序列的數據。

為什麼要用雷射干涉?從「尺規」到「相位」的精準飛躍

要量度 10^-19 公尺等級的長度變化(約是質子直徑的千分之一),傳統尺規當然不夠。雷射干涉法利用了光是波的特性,以相位(phase)來當尺度。當臂長有極微小的改變,就會在干涉圖樣上造成可測的亮暗變化。選用 1064 奈米的紅外雷射(來自鎖頻的非線性光學系統),再加上超穩定的光學架構和懸吊鏡面,使得 LIGO 能把光學相位噪音降至極低。簡單說:用光的「波紋」比對光程差,能做到比任何金屬或石英尺更穩定、更細緻的量度。

核心零件:鏡子、真空與懸吊系統的神級工程

要讓 4 公里長的光路像小提琴弦一樣穩定,是工程與物理的雙重挑戰:

- 高品質鏡面(mirrors/test masses):每塊約 40 公斤的超低吸收熔融石英鏡面,表面鍍上多層介電材料,多年打磨拋光到原子級平整,確保光損耗極低。

- 超高真空系統(ultra-high vacuum):光路在約 10^-9 大氣壓的巨大真空管中,減少空氣分子造成的散射與折射變化。這是地球上最大規模之一的長程真空系統。

- 多級懸吊(suspension)與隔振(isolation):鏡子不是固定在地基,而是透過多層擺錘與主動隔振平台與地面「隔離」,把地震、車流、海浪引起的微動降到最低。哪怕是遠處卡車的震動、甚至太平洋浪湧,都可能影響偵測。

- 雷射與鎖頻控制(locking and control):以龐雜的伺服系統把干涉儀「鎖」在最佳工作點,確保長時間穩定運作,避免光學腔發散或失鎖。

雜訊從哪來?從地震到量子極限

LIGO 的靈敏度曲線像一座山谷:低頻端(約 10–30 Hz)被地動噪音(seismic noise)與牛頓重力噪音(Newtonian noise)主宰;中頻(數十到數百 Hz)受鏡子與懸吊的熱噪音(thermal noise)限制;高頻端(上百到上千 Hz)則被雷射的散粒子噪音(shot noise)與光學讀出限制。除此之外,還有:

- 磁場與電噪音:會微妙地作用在感測器與控制線路上。

- 人為活動:附近道路車流、風機、甚至是研究人員的腳步,都可能成為可觀的擾動。

- 量子極限(quantum limit):量子力學告訴我們,量測本身會帶來擾動。強化雷射功率可降低高頻的散粒子噪音,但同時增加輻射壓力噪音(radiation pressure noise)影響低頻。如何在二者間取得平衡,是精密量測的核心課題。

近年的先進 LIGO(Advanced LIGO) 以擠壓光(squeezed light)技術,改變光場的量子漲落分佈,在不「違反」量子力學的前提下,巧妙地把噪音壓低,提升靈敏度。

第一聲「啵」:GW150914 的發現

2015 年 9 月 14 日,一個只有 0.2 秒的「啵」(chirp)訊號幾乎同時出現在兩個台站:兩個約 36 與 29 太陽質量的黑洞,在 13 億光年外合併,釋放出約 3 個太陽質量等值的能量,全都以重力波形式在幾十毫秒內輻射掉。這個事件被命名為 GW150914。對科學界來說,這是三重勝利:

- 證實重力波存在,驗證廣義相對論在強重力場的預言。

- 證明大質量雙黑洞(binary black holes)族群確實存在,且比原先想像更常見。

- 開創「重力波天文學」(gravitational-wave astronomy):以重力波作為全新訊息載體,補足電磁波觀測看不到的黑暗宇宙。

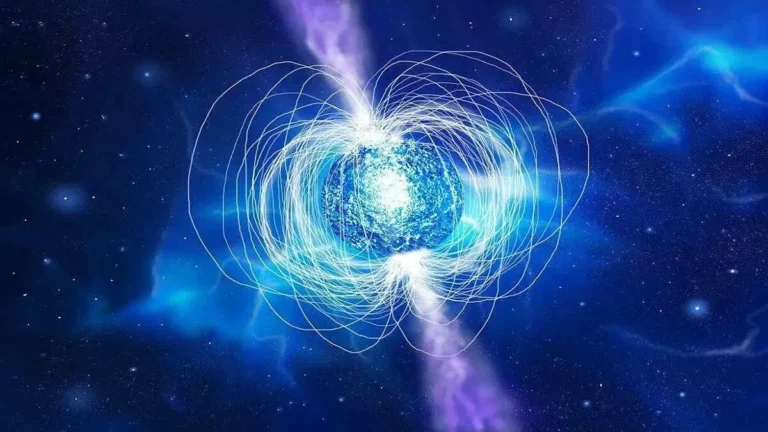

聽見中子星的「交響」:多信使天文學(multimessenger)

2017 年的 GW170817 來自雙中子星(neutron stars)合併,LIGO 與歐洲的 Virgo 干涉儀一起偵測到重力波,天文台們隨即在電磁波各波段(γ 射線、X 射線、光學、紅外、射電)同步追蹤,觀測到千新星(kilonova)現象,證實宇宙裡的金、鉑等重元素多半在這類事件中合成。這是多信使天文學的里程碑:重力波給我們「時間與位置的警報」,電磁波提供「現場照片與化學細節」。

LIGO 如何「定位」天空位置?為什麼需要全球網絡

單一台站只能量到「有波來了」,卻很難知道從哪個方向來。兩個以上的台站,利用到達時間差(time-of-arrival difference)與振幅、偏振特性,就能在天空上畫出誤差環。當美國的兩座 LIGO 加上歐洲 Virgo、再加上日本 KAGRA,甚至未來的印度 LIGO-India,整個三角定位能力大幅提升。這就像在城市中用多個手機基地台做定位:台站越多,誤差越小,天文學家就能更快把望遠鏡指向正確的天區。

數據是怎樣被「聽」出來的?從原始干涉訊號到科學事件

LIGO 的資料分析是一門結合物理、統計與計算科學的高難度工作:

- 模板比對(template matching):用廣義相對論計算出的「波形模板」(waveform) 與資料做匹配,找出隱藏在雜訊中的訊號。這稱為匹配濾波(matched filtering)。

- 機器學習與突發搜尋(burst search):針對未知型態的事件(如某些超新星塌縮),用時頻圖(time-frequency)特徵或深度學習方法尋找異常。

- 品質控制(data quality):監測環境通道(地震、磁場、雷射穩定度)以辨識非天體來源的假訊號。兩個台站的「同時一致」是關鍵。

- 統計顯著性(false alarm rate):用時間偏移、背景估計等方法,評估事件是假警報的機率,確保每一次宣布都經得起檢驗。

從 STEM 到深度科技

你可能會問:這與我有何關係?其實,LIGO 所推動的技術,與香港社會的創新生態有緊密連結:

- 精密製造與材料科學:超低損耗鍍膜、超純材料加工,與半導體、光纖通訊、醫療成像密不可分。

- 資料科學與高性能運算(HPC):從模板比對到機器學習,與金融風險分析、物流優化、智慧城市的演算法有共通語言。

- 量子科技:擠壓光、量子測量理論,正快速轉化為量子感測與量子通訊的應用。

- 跨國協作的人才培育:LIGO 是全球合作的典範,訓練學生在大型科研專案中磨練工程、軟硬體、數據與科學推理能力。

下一代計劃:更敏銳、更深入宇宙

現時 LIGO 不斷升級,包括更高功率雷射、更優鍍膜材料、更強的隔振系統與更成熟的擠壓光技術。更長遠來看,地面與太空的新一代重力波台站將把觀測推向不同頻段:

- Einstein Telescope(歐洲) 與 Cosmic Explorer(美國):更長臂長(10–40 公里)與更深地底隔振,低頻靈敏度大幅提升,可觀測到更遙遠、更早期宇宙的黑洞合併。

- LISA(Laser Interferometer Space Antenna):在太空中擺出數百萬公里級的三角形干涉儀,針對毫赫茲到赫茲以下的低頻重力波,偵測超大質量黑洞合併、白矮星雙星、甚至早期宇宙背景。

不同頻段好比不同音域:地面儀器擅長「高音」(百至千赫茲),太空儀器負責「低音」(毫赫茲級)。合在一起,就像把宇宙交響樂從低音提琴到小提琴一次收錄。

科學的嚴謹:如何確保不是「看花眼」?

LIGO 在宣布每次新事件前,都會經過嚴格的交叉檢驗,包括:

- 兩台站同時一致性與相位對齊。

- 對環境通道的關聯性排除,例如是否同時有雷擊、地震、電源擾動。

- 獨立分析管線的重複驗證,使用不同數學方法得出一致結果。

- 與跨國夥伴(如 Virgo、KAGRA)共同比對。

這是科學可信度的基石:可重複、可檢驗、可質疑、也能被更好的數據推翻或完善。

從黑洞到基礎物理:能回答哪些深層問題?

重力波不只是「黑洞偵測器」,還是探索基礎物理的利器:

- 測試廣義相對論:檢驗黑洞佯諾定理(no-hair theorem)、波速是否等於光速、是否存在額外偏振模式。

- 致密天體物理:從中子星合併的波形推回物質狀態方程式(Equation of State),了解核物質在超高密度下的性質。

- 宇宙學:大量事件的「標準警報器」(standard sirens)可用來量度宇宙膨脹率(Hubble constant),為「哈勃常數之爭」提供獨立證據。

- 尋找新物理:例如原初黑洞、宇宙弦(cosmic strings)或早期宇宙相變造成的背景重力波。

把抽象變具體:一個生活化的想像實驗

試想像在香港搭港鐵,列車進站時,你手上的水樽會感到微微震動;但 LIGO 要尋找的是比這種震動小上億億倍的變化。它好比在吵雜的旺角街頭,嘗試用超敏耳機捕捉一隻蚊子在幾公里外輕輕拍翼的聲音。要做到這件事,除了耳機本身超級靈敏,還要隔絕所有背景噪音、建立精密的信號處理系統,最後才把那個「蚊子聲」從雜訊中抽絲剝繭,變成可以分析的科學資料。這就是 LIGO 的日常。

小測驗:三個常見迷思

- 重力波會不會把我們「拉扯」到受傷?——不會。通過地球的重力波振幅極微小,遠低於日常生活的任何力學擾動。

- 偵測重力波需要碰到黑洞嗎?——不需要。重力波在真空中傳播,LIGO 量到的是時空尺度的變化,不是直接「碰到」天體。

- 有沒有可能量錯?——LIGO 以多台站、多分析方法與嚴格的統計門檻把錯誤率壓低,並且與其他觀測(如電磁波)交叉驗證。

結語:用全新感官認識宇宙

人類過去幾百年仰賴眼睛(電磁波)看宇宙,如今終於裝上了「耳朵」(重力波)。LIGO 的出現,讓黑洞不再只是數學上的解答,而是能被「聽見」的天體;讓元素的誕生、時空的彈性、甚至基本物理的邊界,都有了新的探索路徑。對你我而言,這不只是一段華麗的科學故事,更是科技、工程與合作精神的結晶。