人類能走多遠?人類探索宇宙有極限嗎?

我們所屬的尺度:從太陽系到可觀測宇宙

我們生活在銀河系的一隅──一個盤旋的星系,直徑約十萬光年,裡面有數千億顆恆星、黑洞、行星與暗物質。以現有太空科技,送一個人到最近的外恆星要花上數千年;換句話說,銀河系已經非常巨大。

群組與超星系團:不只是孤島

銀河系並非獨立存在,它和仙女座等超過五十個小型星系一起,構成「本星系群」(Local Group),直徑約一千萬光年。再往外,本星系群屬於更大的結構──拉尼亞凱亞超星系團,而那又只是可觀測宇宙中無數結構的一部分。

宇宙膨脹與我們的限制

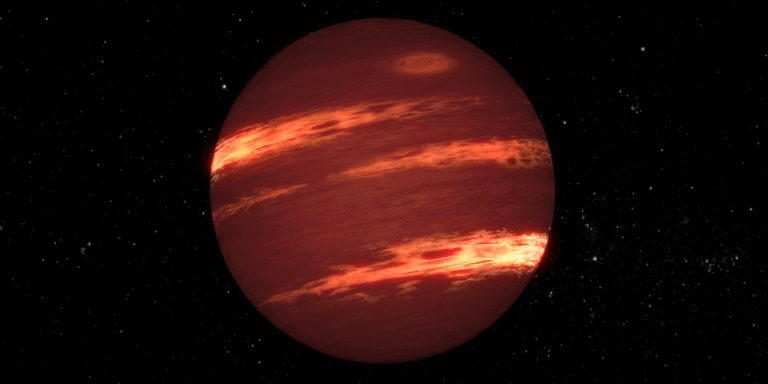

即便假設人類在未來成為極為先進的文明(例如巴克覺得的類型三文明),物理學依舊對我們設下門檻。關鍵在於宇宙膨脹與一種叫「暗能量」的成分。宇宙在早期經歷了極短而劇烈的膨脹(稱為暴脹),把極微小的量子波動拉大成為日後星系密集與稀疏的種子。這些最初的微小差異,經過重力作用,演變成今天看到的銀河、星系團和超星系團。

為何只能到達本星系群?

重力會把附近的星系黏在一起,但暗能量則使整個宇宙加速膨脹。大約六十億年前,暗能量開始主導宇宙的膨脹,令遙遠的星系彼此快速遠離。結果是:只有與我們通過重力真正綁在一起的區域會長期留在我們的可及範圍內──也就是本星系群。其他更遠的星系,會越來越快地離去,最終變得永遠無法抵達。

未來的觀測地平線:光子也會被拉走

隨著宇宙膨脹,從遙遠星系來的光會被拉長(波長變長,頻率變低),變得越來越微弱,直到超出任何觀測器的偵測範圍。到那時,外面的世界不但無法到達,連看也看不到了。未來幾十億年後,生活在合併後的巨大橢圓星系(有人戲稱為「銀河-仙女合體」)裡的生物,可能只會看到自己的星系,並誤以為宇宙是靜止且無限的。

量子真空與宇宙的起點

要理解宇宙為何呈現現在的樣子,要回到微觀──量子真空不是完全「空」,而是有不停出現和消失的粒子對(量子漲落)。在暴脹期間,這些微小漲落被拉大,變成了日後的結構種子。簡單比喻:把一鍋在爐上滾的水忽然拉長成巨大的波浪,原本的小漣漪變成可見的波紋。

我們的侷限與幸運

物理定律告訴我們:即使科技再進步,重力能綁住的區域(本星系群)是我們在長遠未來能實際影響或到達的最大範圍。這個區域在整個可觀測宇宙中只佔極小的一部分,意味著有絕大多數宇宙永遠與我們隔絕。然而,這同時也是一種幸運:我們正處在一個能看見原始宇宙光(像是宇宙微波背景)與遠方星系的時代,能夠理解宇宙如何從大爆炸演化到今日。

結語:接下來可以做什麼?

雖然大尺度上有不可逾越的限制,但本星系群本身仍然是極為龐大且充滿機會的舞台。我們有幾十億年可以研究與探索銀河系和鄰近星系的演化。從科學角度看,重要的是理解這些限制如何形成,並利用我們在「當下」能觀測到的一切,去拼湊宇宙的故事。