太陽會自轉嗎?

抬頭看見的太陽,像一盞不動的天燈,天天準時升起和落下。但在太空望遠鏡的眼中,太陽其實是一個不停翻滾、旋轉、呼氣與吸氣的巨大火球。它的自轉不只是一個簡單的「轉」,而是牽動黑子週期、日珥噴發、磁暴與極光,甚至影響香港人手機導航、通訊與電力穩定的關鍵節拍。這篇文章想帶你從日常生活的角度,走進「太陽自轉」這門看似抽象、其實很生活化的天文課。

我們為何知道太陽會自轉?

如果你用小望遠鏡(配合合格的太陽濾鏡,注意安全)觀察太陽表面黑子(sunspots),幾天內會發現它們由太陽碟面的左邊慢慢移到右邊。十七世紀的天文學家,就是靠這些黑子在太陽表面的位移,推斷太陽在自轉。現代,我們除了追蹤黑子,還使用都卜勒效應(Doppler effect)量度太陽表面不同區域朝向或遠離地球的速度;甚至利用日震學(helioseismology)分析太陽內部像鐘聲一樣的「聲波」震動,重建其內部不同深度的轉速。多重證據都指向同一事實:太陽不只轉,而且轉得很複雜。

差異自轉:太陽不是「一塊木頭」

地球像一顆固體球體,從赤道到兩極大致以同一角速度自轉;但太陽是氣體與等離子體(plasma)組成的流體天體,沒有堅硬表面。因此,它呈現所謂「差異自轉」(differential rotation):不同緯度轉速不同。以太陽可見表面(光球,photosphere)為例,赤道一圈大約 25 天轉完;到緯度 60° 位置,大約 30 多天;接近兩極,甚至達 35 天以上。換一個生活比喻:想像一張唱片如果是軟膠做的,中心與邊緣被不同力量拉扯,轉起來就不會整齊一致,太陽就像那張被捏變的唱片。

為什麼會差異自轉?核心原因是太陽外層的對流區(convective zone)充滿翻滾的熱湧流,向上攜帶能量,與自轉結合後,通過「柯氏力」(Coriolis force)與角動量再分配,令赤道區域獲得較多角動量而轉得較快;高緯度因為角動量輸送不同而轉得較慢。這種差異不是表面現象,而是從表面一直延伸到太陽內部的不同深度,只是每個深度的分佈形態會改變。

塔科線:固體般與流體般的邊界

在太陽內部,有一個非常關鍵的層面,叫「塔科線」(tachocline)。它位於輻射區(radiative zone)與對流區之間,深度約為太陽半徑的 0.7 倍。輻射區較接近「固體般」的整體自轉,而對流區顯著差異自轉;塔科線是兩種轉動行為的「剪切」交界。這個剪切區就像河流急彎的水層交界,充滿渦旋與剪切流,被認為是太陽發電機(solar dynamo)的核心場所——磁場在這裡被拉伸、放大與重組,為太陽 11 年黑子週期提供能量來源和節奏。

自轉與黑子:太陽的「年輪」

黑子不是黑色石頭,而是磁場強到抑制對流、令局部溫度較低(仍然超過 3000 K)的區域。若把黑子數量隨時間畫出,會看到大約 11 年上下起伏的週期,稱為太陽活動週期(solar cycle)。自轉在這裡扮演兩個角色:

- 差異自轉把原本較規整的磁力線「扭曲、剪切」,像把橡筋一直拉扯,逐步把北南向(極向)磁場纏成東西向(環向)磁場,增加不穩定性。

- 塔科線與對流湍流共同作用,把磁場「放大」,當磁通量浮出表面,就形成成對的黑子——這就是日面「花紋」的節律。

從地球角度,這些磁活動與自轉帶來的結果,包括日珥(prominences)、日冕物質拋射(CME)與耀斑(flare)。當強烈的帶電粒子撞擊地球磁層,就會引發極光和地磁暴,影響衛星、飛機高頻通訊、導航(GPS)甚至輸電網。香港雖然不在極光帶,但在強烈爆發時,通訊與導航仍可能出現精度下降,這就是太陽「怎樣轉」與我們日常的連結。

太陽不是剛體:從表面到心臟的旋轉剖面

日震學像「超聲波」,讓我們「聽見」太陽內部。根據聲模與表面震動的反演,科學家建立了太陽內部不同深度與緯度的旋轉剖面:

- 對流區:明顯差異自轉,赤道快、高緯慢。

- 塔科線:強剪切層,是磁場「加工廠」。

- 輻射區:接近整體一致角速度自轉,像比較硬的內芯。

- 核心(核反應區):仍有不確定性,但現有觀測顯示其轉速與輻射區相若或略快,不像早期猜測那樣明顯超快。

這種分層結構,令太陽的磁場得以長期維持與週期性反轉。每 11 年一個黑子週期,但磁場要 22 年才完成一次完整正負反轉(海爾周期,Hale cycle)。

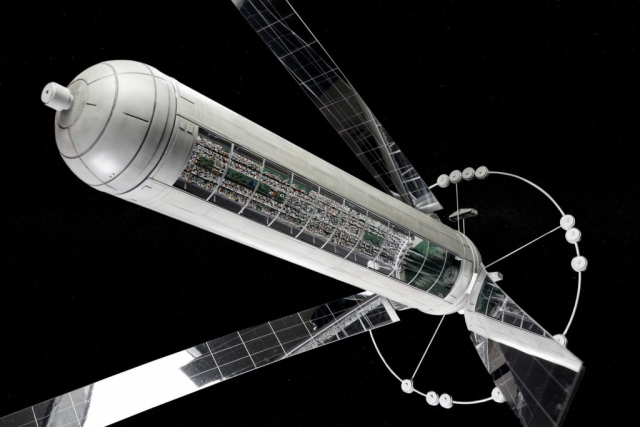

從表面風到太陽風:自轉如何「吹」向全太陽系

太陽外層的日冕(corona)溫度極高,產生持續向外的等離子體流——太陽風(solar wind)。自轉令太陽風在太陽系中畫出一個優美的旋渦圖案:帕克螺旋(Parker spiral)。想像你拿著灑水喉邊轉圈邊噴水,遠處的水絲會被你旋轉拖出彎曲的螺旋線;行星(包括地球)就浸泡在這個巨大螺旋風場裡。螺旋角度與太陽自轉速率、太陽風速度有關。這樣的幾何,不只是好看,更會影響日冕物質拋射在太空中的行進路徑與到達時間,進而決定空間天氣預報的難度。

為什麼太陽自轉會慢下來?

太陽在年輕時自轉更快。恆星形成初期,吸積盤與磁場交互作用、磁剎車(magnetic braking)以及恆星風帶走角動量,令恆星逐漸「減速」。今天的太陽在以極緩慢的速率繼續失去角動量,這樣的過程數十億年來累積顯著,使它從「青春版急轉」變成「中年版穩轉」。這也是為何天文學家可以用恆星的自轉速率,估算它們的年齡——所謂「旋轉年代學」(gyrochronology)。

自轉如何影響太陽的形狀與重力場?

旋轉中的流體天體會被離心力輕微「壓扁」,在赤道略鼓、兩極略扁,稱為扁率(oblateness)。太陽的扁率非常小,肉眼看不出,但精密量度可看見赤道半徑比極半徑大一點點。這些微小差異以及內部質量分佈,會反映在太陽重力場的多極矩(如 J2)上。這些數據對行星軌道長期演化的高精度預報、廣義相對論效應的檢驗,都是重要的基礎。

觀測方法:從地面到太空的「旋轉測速槍」

除了追蹤黑子與都卜勒測速,現代觀測還有:

- 日震學(helioseismology):由 SOHO/MDI、SDO/HMI 等儀器提供長期的振動模態數據,反演內部自轉。

- 線偏振測量(Zeeman effect):磁場讓譜線分裂與偏振,結合自轉引起的速度場,可建立磁動力學(MHD)模型。

- 白光與極紫外(EUV)成像:追蹤超顆粒(supergranulation)、日珥、冕洞(coronal holes)等結構的平移與演化,估計表面與低日冕的旋轉速率。

- 日球層探測:Parker Solar Probe、Solar Orbiter 以不同黃經與接近日面的軌道,直接量度太陽風與磁場,反推旋轉對日球結構的影響。

自轉與天氣:與香港的日常有何關係?

對於香港人,自轉本身不會改變今天是否落雨,但它間接塑造了太陽活動的節奏,進而影響空間天氣(space weather)。當活動週期上升期與高峰期,強耀斑與日冕物質拋射較頻繁,可能導致:

- 衛星定位誤差增加:電離層擾動讓 GPS 訊號延遲不穩。

- 高頻通訊受干擾:航空與海事通訊品質下降。

- 輻射風險升高:高緯飛行航線需要評估宇宙線與太陽粒子的劑量。

雖然香港處於低至中緯度,受地磁暴直接影響較小,但在全球供應鏈與航空網絡相互連接的情況下,認識太陽自轉如何調控活動節奏,有助理解為何有時候「全世界的衛星都在一起『不太順』」。

常見誤解:太陽自轉≠太陽每天東升西落

很多人以為太陽每天東升西落就是因為太陽在轉,但那是地球自轉造成的視覺效果。太陽的自轉是我們透過黑子位移、都卜勒測速、日震學等方法分離出來的真正運動。另一個誤解是「太陽像固體一樣轉」,其實它的流體性讓不同緯度、不同深度各有步伐,這種「不齊」恰恰是磁場與活動週期的引擎。

數字感:把時間與速度換成生活刻度

赤道 25 天一圈,聽起來很慢;但別忘了那是一個直徑約 139 萬公里的天體。簡單算一下,太陽赤道周長約 437 萬公里,除以 25 天(約 216 萬秒),得到平均線速度大約每秒 2 公里,類似香港地鐵列車在隧道中的速度量級。不同的是,這列「等離子列車」沒有軌道、沒有車廂,是一整個流體球殼在轉,而且還一邊被磁力拉扯。

科學仍在前沿:我們未解的題目

即使今日,我們仍在追問:

- 核心區的自轉是否隨時間有微變?這與中微子通量、能量輸運是否存在小幅耦合?

- 塔科線的剪切如何精確驅動發電機循環?不同磁流體湍流模型的參數是否能由觀測定標?

- 極區的自轉與磁場翻轉細節:極冠難觀測,Solar Orbiter 嘗試以高緯視角補上缺口。

這些問題的答案,將直接提升我們對空間天氣的預報能力,讓人類社會更有韌性地面對高科技系統的脆弱性。

如何在家安全觀察太陽的「旋轉痕跡」

想親眼見證黑子移動?你需要:

- 合格太陽濾鏡或投影法:決不可直接用肉眼或普通望遠鏡直視太陽。

- 連續多日觀察與簡單繪圖:每天同一時間,畫下黑子相對位置,幾天後你會看見它們的移動軌跡。

- 配合線上資料:如 NASA/SDO 的日面影像,對照你看到的黑子群編號與位置。

這個小小專題,不只安全入門天文,也讓你與一個巨大而有節奏的物理系統連上線。

結語:一顆在轉的恆星,讓我們理解時間與天氣

太陽的自轉之所以「特別」,就在於它不是一個單純的「轉」,而是一個流體天體在重力、磁場與湍流之間的長期角動量對話。差異自轉塑造黑子與活動週期;塔科線為磁場提供「加工」舞台;自轉與太陽風交織成覆蓋全太陽系的帕克螺旋,影響地球的空間天氣。從香港的日常出發,當你拿起手機定位、看衛星雲圖、或閱讀一則極光新聞,背後都有太陽自轉跳動的節拍。理解這顆恆星如何轉動,不只是天文的好奇,更是現代生活的實用知識。