解構厄爾尼諾現象:開冷氣會影響地球天氣?

在香港某些年夏天熱到像把全城放進蒸籠,冬天卻又偏暖少雨;或是忽然來一場又濕又長的春季濕冷天,大家都在問:今年的天氣是不是「怪怪的」?其中一個常被提起的關鍵字,就是「厄爾尼諾現象」(El Niño)。這個名字聽起來像拉丁美洲的節日,但它其實是地球氣候系統中一個超級「指揮家」,會透過海洋與大氣的互動,改變全球的天氣節奏,當然也包括香港。

什麼是厄爾尼諾?先從太平洋的「溫差引擎」說起

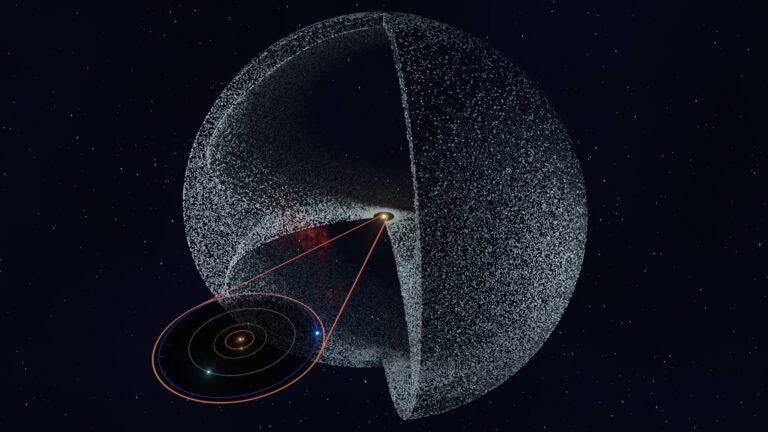

地球的氣候不只靠太陽能量,還靠海洋與大氣的合作。太平洋是全球最大的海盆,像一個巨大的熱量儲存器。一般情況下,赤道太平洋東邊(南美洲外海)海水較冷,西邊(印尼、巴布亞新畿內亞附近)較暖。為什麼?因為信風(trade winds)——從東吹向西的穩定低層風——會把表層暖水往西堆積,形成西太平洋「暖池」(warm pool),而東太平洋則因上升流(upwelling)把深層冷水帶上來,海水偏冷。這種「東冷西暖」的格局,配上上升流與強信風,形成了沃克循環(Walker circulation):西太平洋暖池上空空氣受熱上升,帶來對流與降雨;東太平洋上空則較下沉乾燥。

當這套引擎穩定運作,太平洋的天氣分布就相對可預測。但每隔兩三年至五年不等,某些齒輪會失速:信風變弱甚至反轉,東太平洋的上升流減弱,原本堆在西邊的暖水像被慢慢拉回來,沿著赤道向東擴散,導致中東太平洋海面溫度(SST)大範圍偏暖。這種狀態,就是厄爾尼諾(El Niño)。相反地,若信風增強、上升流更旺,東太平洋更冷,則是拉尼娜(La Niña)。兩者合稱為「厄爾尼諾—南方濤動」(El Niño–Southern Oscillation, ENSO)。

「南方濤動」是什麼?氣壓與海溫的雙人舞

厄爾尼諾不是只看海溫,還牽涉到大氣壓的擺盪。南方濤動(Southern Oscillation)指的是印尼—澳洲一帶與東太平洋(如塔希提)之間的海平面氣壓差的變化。當東太平洋變暖時,當地氣壓往往下降,與西太平洋的壓差縮小,信風就會變弱。這種變弱又反過來讓暖水更容易東移,形成正回饋。科學家常用「海溫距平」(anomaly)與「氣壓指標」(如SOI)來量化這些變化。當赤道中東太平洋(如Niño 3.4區域)海溫距平持續達到或超過+0.5°C,並維持數月,就可定義為厄爾尼諾事件。

為何會觸發?從海氣耦合到「韋夫克拉希」

厄爾尼諾的出現,常被視為海洋與大氣耦合(coupling)的自然振盪。幾個重要機制:

– 風—熱力回饋(Bjerknes feedback):信風變弱→東太平洋暖→對流東移→進一步削弱信風。

– 海洋波動:赤道下方會傳播所謂的凹陷克氏波(Kelvin waves)與羅斯比波(Rossby waves)。當西太平洋的暖水「高海面」透過克氏波向東傳遞,會壓抑東側上升流,使海面更暖,促成厄爾尼諾成熟。

– 內部時標:海洋盆地需要數月到一年把「熱量債」搬運完,於是厄爾尼諾往往在北半球夏末至秋季開始,冬季達峰,翌年春季衰退。

把它想像成一個浴缸,手輕推水面,會有波在浴缸來回反射;但太平洋這個「浴缸」上方有一部風扇(信風),風扇強弱會把水推向不同方向。當風扇忽然變弱,先前堆在一邊的水就向另一邊傾回來,並引發更多變化。

厄爾尼諾如何影響香港?幾個常見的天氣指紋

雖然厄爾尼諾源頭在赤道太平洋,但透過大氣波列(teleconnection)——像將一個敲擊傳到遠方——會影響整個亞太地區。對香港來說,統計上有幾個傾向(注意:是傾向,不是每年都一定如此):

– 冬季偏暖:厄爾尼諾年,西北太平洋副熱帶高壓與東亞冬季風會有所調整,冷空氣南下頻率可能減少,令香港冬季平均氣溫較高。

– 春季較潮濕:南風較早建立,濕暖空氣上岸,出現持續回南天與霧濛濛的日子機率增加。

– 夏季酷熱日數增加:部分厄爾尼諾事件後期,南中國沿岸的下沉氣流增強,晴朗炎熱日子變多。

– 熱帶氣旋路徑與頻率改變:厄爾尼諾年,西北太平洋的生成位置統計上偏向較東與較中部,路徑也可能較多轉向東北或北上,對珠江口附近的直接登陸數目不一定增加,但個別年份仍可出現強颱風影響。

這些變化像是把香港一年四季的「配樂」微調:低音多一點、節奏慢一點,但旋律(季風)仍在。你可能會感覺冷鋒來得不那麼狠、梅雨季更黏、更長,或是夏日的「極端熱」日子更密集。

全球觀點:為何一個太平洋事件能讓世界同步「走音」?

厄爾尼諾會改變熱帶對流的「熱源」位置。熱帶是整個大氣環流的發動機,對流把大量潛熱釋放到高空,形成行星尺度的波動,進而影響中高緯度的噴射氣流(jet stream)。結果是:

– 南美洲西岸:暴雨、洪水風險上升。

– 澳洲、印尼:乾旱與野火風險增加。

– 北美洲:冬季風暴路徑與強度改變,南部偏濕、北部某些區域偏暖。

– 非洲之角、印度洋周邊:降雨分布調整,部分地區乾旱、部分地區增雨。

這些圖像當然因事件強弱與類型而變化,但整體訊號清晰:厄爾尼諾改變了熱帶「把能量丟到哪裡」的方式,地球其他地方不得不跟著調整。

並非每個厄爾尼諾都一樣:中央型與東部型

科學家發現,厄爾尼諾有「東部型」(Eastern Pacific El Niño)與「中央型」(Central Pacific/Modoki El Niño)之分。東部型的暖水主要集中在東太平洋靠近南美外海;中央型則在國際換日線附近最暖。兩者對遙相關影響不同。例如中央型對東亞夏季氣候的影響,與東部型不盡相同。這也解釋了為何有些厄爾尼諾冬季香港特別暖,有些卻沒有那麼明顯。

如何監測與預報?從海上浮標到衛星

今天的ENSO監測,是一個全球合作的大工程:

– TAO/TRITON浮標陣列:在赤道太平洋佈滿固定浮標,連續量度海溫、風、洋流等資料。

– 衛星遙測:如測高衛星可量度海面高度,從而推算暖水堆積的位置;紅外與微波儀器則觀察海表溫度與雲雨分布。

– 海洋再分析(reanalysis):結合觀測與海洋—大氣數值模式,重建三維海洋狀態。

– 動力模式與統計模式:利用耦合氣候模式(Coupled General Circulation Models, CGCMs)與機器學習方法,提供季節至年際的ENSO展望。

雖然預報已大幅進步,但仍有「春季預報障礙」(spring predictability barrier):每年春天,海氣系統內部噪音較多、信號較弱,讓預報不確定性升高。因此,科學家傾向給出機率式預測,例如未來三個月發展成厄爾尼諾的機率為多少。

氣候變化下的厄爾尼諾:會更頻密或更猛烈嗎?

全球暖化帶來兩個層面的問題:

– 背景變暖:即使同樣的「暖距平」數值,放在更暖的基線上,對極端高溫、海洋熱浪(marine heatwave)與珊瑚白化的衝擊更大。

– 型態與強度可能改變:研究仍在進行中,一些研究指出強厄爾尼諾的機率或將增加,中央型事件比例可能變動;也有研究提醒模式間仍有分歧,需要更長期觀測驗證。

對香港而言,暖化背景下的厄爾尼諾可能意謂著更極端的暑熱日數、更長的高溫夜、以及與城市熱島疊加的健康風險。這不是危言聳聽,而是提醒我們在基礎設施與公共衛生上提早部署。

把厄爾尼諾帶回日常:你會感受到什麼?

以生活感受來說,厄爾尼諾年你或許會遇到:

– 夏天更依賴冷氣:連續多日的酷熱天氣,晚間氣溫也不易回落。

– 回南天拉長:家中牆壁、衣櫃更易返潮,除濕機要更勤快。

– 冬季衣櫃策略改變:厚羽絨出場次數減少,但忽冷忽暖的波動仍可能出現,感冒與過敏需要留意。

– 飲食選擇:多補水、補電解質;熱浪期間避免中午戶外劇烈運動。

– 家居維護:高濕與高溫讓霉菌與害蟲更活躍,早作清潔與防霉處理。

常見疑問:厄爾尼諾與颱風、雨季的關係

– 颱風會更多還是更少?答案不是簡單的「多或少」。厄爾尼諾通常令西北太平洋颱風生成位置偏東偏中,因此遠洋生成的風暴可能較多;但會否影響華南,還要看季風槽位置、引導氣流、以及副熱帶高壓的形態。結論是「分布改變,風險結構改變」。

– 梅雨會更長嗎?厄爾尼諾影響東亞梅雨帶的強度與時間,但每次事件的影響不一。香港所處的南端位置,常見的是春季濕度居高不下,初夏暴雨事件的機率視同步的大尺度形勢而定。

– 厄爾尼諾會直接導致極端事件嗎?它是「背景調音師」,提高某些極端事件的機率與強度,但具體一場超暴雨或一個超強颱風,還需局地條件配合。

如何從數字讀懂厄爾尼諾?三個關鍵指標

– Niño 3.4海溫距平:通常以3個月移動平均(ONI指標)判定事件發生與強度。

– SOI(南方濤動指數):塔希提與達爾文兩地的氣壓差標準化數值,負值常對應厄爾尼諾。

– 海面高度與次表層熱含量:反映暖池位置與厚度,對預判事件演變特別關鍵。

對一般讀者,跟著權威機構(如香港天文台、世界氣象組織WMO、美國NOAA)的季節展望,就能掌握趨勢。看到報告裡寫「Niño 3.4 +1.0°C持續」或「SOI顯著為負」,就知道厄爾尼諾正在發力。

香港可以做什麼?從個人到城市的適應策略

– 個人:留意熱健康警告,準備防暑裝備(帽、補水、降溫毛巾);家中除濕與霉菌管理;長者與慢性病患者要特別注意。

– 社區:加強綠蔭與通風走廊、善用涼亭與公共降溫空間;推廣彈性工作與上課安排,避開極端高溫時段。

– 城市:提升建築物隔熱與通風設計、擴展酷熱天氣避暑中心、更新雨水排放與山泥傾瀉風險管理;數據層面上,強化城市尺度的高溫監測網絡。

小結:把一個大洋的心跳,翻譯成你我日常的節奏

厄爾尼諾現象不是遙不可及的科學名詞,它是赤道太平洋海水與大氣在跳的一支舞,節奏有時慢、有時急,但每次都會把能量與水氣重新分配,牽動從香港到南美的天氣。對我們來說,理解厄爾尼諾,就像懂得看天氣地圖一樣,是生活的基礎技能:它讓我們提早準備夏季酷熱、安排春季除濕、理解颱風季的風險變化。科學家正在用浮標、衛星與超級電腦把這支舞看得更清楚,而我們則把這些知識轉化成更聰明的日常選擇。

當下次你聽到新聞說「今年或受厄爾尼諾影響」,不妨想像太平洋那面「浴缸」正在改變水面形狀。那道從赤道傳來的波,可能就是你家冷氣更忙的一個夏天、或者冬天少穿一件外套的原因。理解它,我們就更能與氣候共舞,讓城市與生活一起更有韌性。