白矮星:恆星收工後的小小餘燼,電影裡有出現過嗎?

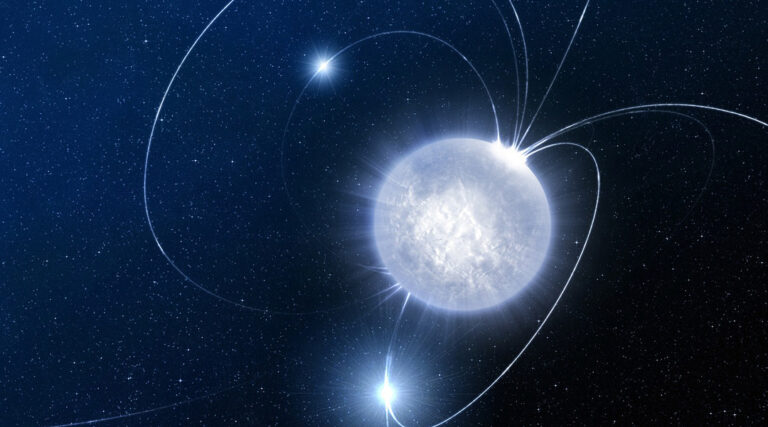

想像你晚上在街邊吃燒烤,當火勢旺時,肉香四溢;火熄後,只剩下炭火在微微發光,還能散發溫度但不再有火焰。白矮星,就像恆星生命的「餘燼」——不是大爆炸,也不是暖洋洋的大火,而是小而熱、密度極高、緩慢冷卻的殘留。它們不像電影裡常常演的那種閃爍超新星,而是沉穩、低調,卻在宇宙舞台上扮演重要角色。

電影和流行文化裡的白矮星:真的有出現過嗎?

答案是:有,但不像黑洞或超新星那樣頻繁成為主角。白矮星常常以背景設定、科學名詞或世界觀細節出現於科幻小說、影視與遊戲中,而不是以主視覺的震撼場景現身。舉幾個常見形式:

- 科幻小說與影集:很多作家會把白矮星當作行星系的中央恆星,或用來討論行星命運與居住條件的科學細節。白矮星的光較弱、溫度變化大,這些屬性正好成為劇情張力的來源。

- 影視和遊戲裡的天體圖鑑:像科學顧問或遊戲設計常會把真實天體加入世界觀,白矮星出現在星圖、任務背景或關卡說明中。例如一些太空策略或模擬遊戲會把白矮星標示為高輻射或危險區域。

- 著名的實例:最容易被一般人認出的是天文史上的白矮星,例如天狼星B(Sirius B)。天狼星在文學與影視中常被提及,而牽涉到它的故事有時也會把白矮星當成科學梗或神秘元素。

總之,白矮星比較常以「科學真實感」出現,為故事增色,而不是像彗星或爆炸那樣煽情登場。

白矮星是什麼?用生活比喻一次懂

簡單來說,白矮星是像我們太陽這類中等質量恆星的晚年形態。把這個過程用生活情境來說明:

- 恆星的青春期就像旺盛的家庭燒烤:燃料(氫氣)持續供應,火焰(核融合)旺盛,整個大家庭(恆星)都亮著。

- 當燃料耗盡,恆星會膨脹成紅巨星,好像你把烤架蓋上、火焰變大、溫度轉移到周圍炙熱的煤塊上,外圍一層層脫落,像是紅巨星拋棄外殼形成行星狀星雲。

- 最後留下的內核,就是白矮星——想像只剩下一團灼熱但不再有「火焰」的炭塊。雖然體積小,但密度極高,溫度可以非常高,慢慢冷卻成為黑矮星(宇宙年齡還不夠,尚未觀測到黑矮星)。

如果要更生動一點:把一個原本像籃球大小的恆星看成人體,燃燒期像是青壯年,紅巨星像是老年時身體變形、脂肪外顯,而白矮星像是老年後縮小但重量沒變的內臟,密而重,冷卻很慢。

白矮星的幾個驚人數字(用日常比喻理解)

數字容易抽象,換成貼近日常的比喻會比較好懂:

- 質量:白矮星的質量通常接近太陽,但體積卻像地球大小。想像把太陽擠成地球大小,這就是白矮星的密度概念。

- 密度:如果把一塊方糖大小的白矮星物質帶回地球,它的質量可能超過數噸。也就是說,白矮星物質超級重,遠超過我們日常能想像的東西。

- 溫度:年輕的白矮星表面溫度可以高達數萬攝氏度,遠比我們想像中的「冷炭火」還熱;但因為體積小、沒有核融合,它會在極長時間內緩慢散熱。

用一個更直觀的例子:把一個盛大的燒烤場變成一塊炭,一開始的炭是燙的(白矮星),幾十年後慢慢變溫,變成不再有光的炭(黑矮星,宇宙還太年輕,這一步未看到)。

為什麼白矮星重要?它告訴我們什麼宇宙故事?

白矮星不只是一顆小星星,它在天文學和宇宙歷史中有幾個重要角色:

- 恆星演化的證據:白矮星是中等質量恆星必經的階段,研究它們能讓我們理解像太陽這樣恆星的未來命運。

- 宇宙化學的貢獻:紅巨星拋棄的外層會把製造出的重元素撒回太空,這些物質是下一代恆星與行星的原料,甚至是地球上生命所需元素的來源。

- 天文測年工具:白矮星冷卻的速度可以拿來估算銀河中恆星群體的年齡,是研究星團年齡的重要方法之一。

白矮星會怎麼死去?有沒有「大爆炸」的可能?

白矮星通常是安靜地死亡:慢慢冷卻,直到不再發光,成為假想中的黑矮星(現階段宇宙年齡還不夠,尚未出現可觀測的黑矮星)。但在某些特別情況下,白矮星也會有戲劇性的結局:

- 雙星系統的爆發:如果白矮星和另一顆星靠得很近,白矮星可能從伴星吸取物質。當白矮星的質量靠近某個臨界值(稱為錢德拉塞卡極限,約1.4倍太陽質量)時,會引發失控的核融合,整顆白矮星可能在短時間內爆炸成為Ia型超新星。這種超新星在天文上非常重要,常被用來測量宇宙距離與膨脹率。

- 穩定吸積與爆發:有時白矮星會出現貧血式的爆發,像是突然增加的亮度(新星),但不會完全毀滅,之後恢復原狀繼續吸物質。

觀測白矮星的實例:天狼星B與科學意義

有一顆白矮星特別被天文史記住:天狼星B(Sirius B)。天狼星是夜空中最亮的恆星之一,它的伴星B是一顆白矮星——這個系統是最早被發現和研究的白矮星範例之一。天狼星B的發現與研究,幫助科學家理解白矮星的質量與體積關係,證實了極高密度這個驚人的性質。

給沒有天文背景的你:如何在都市夜空找到白矮星相關的樂趣?

即使在都市光害下,直接觀測白矮星不容易(因為它們通常不夠亮或被伴星掩蓋),但你可以用以下方式跟這些恆星建立連結:

- 關注天文館與公開觀測活動:很多天文館會介紹白矮星的故事,還可能展示雙星系的模型或模擬。

- 找科幻作品裡的小知識:很多小說和遊戲會提到白矮星,作為科學梗去看會更有趣;試著把劇情中提到的天體屬性對照真實天文知識。

- 追蹤最新天文新聞:當白矮星相關的超新星被發現,新聞通常會以「標準燭光」的角度報導,解釋它們如何幫助我們測量宇宙距離。

結語:白矮星的魅力在於低調與深遠

白矮星也許不像超新星那般耀眼,但它們像是宇宙中的「老照片」,記錄著恆星的過去—曾經年輕、曾經燃燒,也曾為周遭撒下物質。它們在科幻作品中常被用作真實感的背景,或是作為故事中關於生命、衰老與再生的隱喻。如果下次你看到科幻故事提到一顆看似平凡、但奇熱奇重的小星,不妨想想它可能是顆白矮星:曾經光芒萬丈,如今沉靜而有力,慢慢把自己的餘溫留給下一代星辰。

(延伸閱讀:若你喜歡把天文概念和生活比喻結合,我會定期在部落格介紹更多恆星、行星與宇宙故事,讓天文更貼近日常。)