宇宙真的在膨脹嗎?我們怎麼觀測到的?

每天抬頭看天,你可能會覺得星星似乎就在那裡不動。但科學家告訴我們,整個宇宙在變大──而且這不是星星自己在動,而是空間本身在拉開。我們是怎麼知道宇宙在膨脹?用什麼「眼睛」去觀測?

從「紅色變成紅得更紅」:光告訴我們的事

最直接、也是最經典的觀測方法,來自光的顏色變化。當星系離我們遠離時,它發出的光波會被拉長,波長變長後顏色會偏向紅色,我們稱之為「紅移」。可以把它想像成救護車的多普勒效應:救護車靠近時聲音變高,遠離時聲音變低;光也有類似的效應,但在宇宙尺度上,主要原因是空間本身在膨脹,讓光的波長被拉長。

科學家用望遠鏡收集星系的光,利用光譜分解出不同波長的訊號,找到那一條條「指紋線」(例如氫原子的特徵線),看它們比實驗室測得的波長偏移了多少。偏移越大,代表那個星系距離我們越遠,並且遠離得越快。這是我們發現「遠方星系看起來離我們跑得更快」的主要證據。

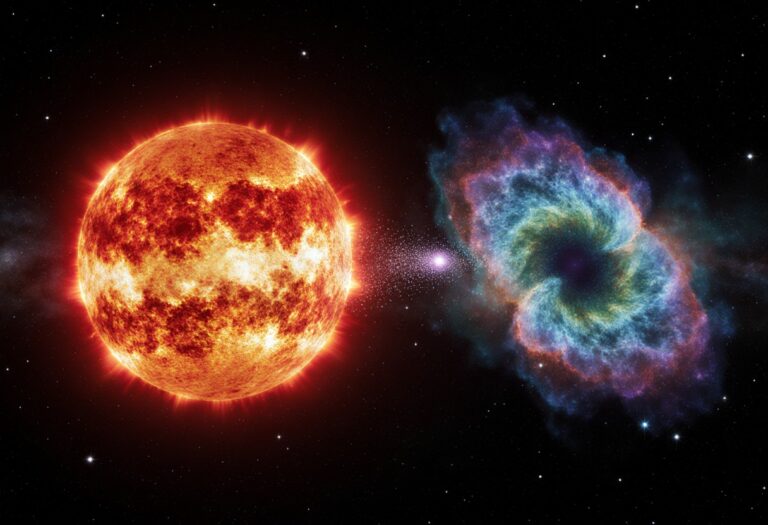

遙遠標準燈泡:用超新星量距離

知道紅移很重要,但我們還要知道距離才能把圖畫畫完整。於是天文學家找到了「標準燈泡」──亮度可預測的天體,來量距離。最著名的是一種稱為Ia型超新星的爆炸。這種超新星在爆發時亮度接近一個固定值,像是固定瓦數的燈泡。觀測到它的實際亮度(變暗多少)後,就能推算出它有多遠。

將超新星的距離和它們的紅移對照起來,科學家發現一個驚人事實:遠方的超新星顯示宇宙膨脹不但沒有減速,反而在加速!這就是1990年代末導致「暗能量」概念提出的重要觀測依據,也獲得了諾貝爾獎。

背景微波:宇宙的嬰兒照

除了看遠方星系,另一種完全不同的觀測來自宇宙很早期留下的光——宇宙微波背景(CMB)。這是一片充滿整個天空、幾乎均勻的微弱微波,來自宇宙大爆炸後約38萬年時的熱輻射。科學家用非常敏感的望遠鏡測量這些微波的溫度起伏,從中得到早期宇宙的資訊。

這些起伏告訴我們當時空間中微小的密度差異,以及宇宙的總體膨脹歷史。把CMB的訊號和紅移、超新星等其他觀測結合起來,能更精確地重建宇宙如何從大爆炸演化到今天的大小與加速情形。

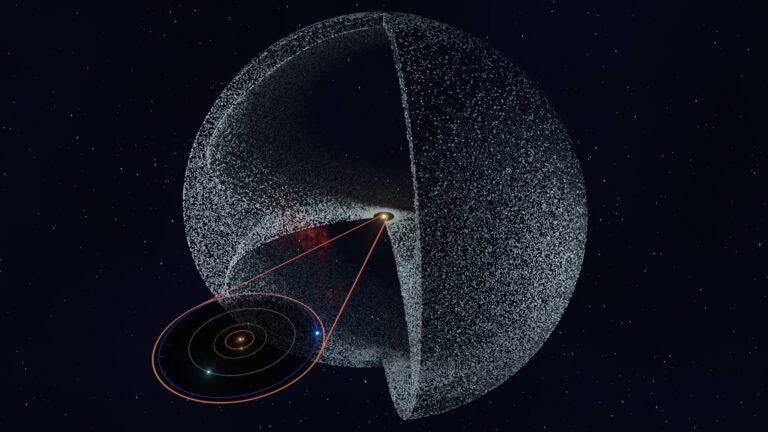

大尺度結構:星系的分布也會說話

另一種證據來自宇宙中的「網狀結構」:星系並非均勻分布,而是形成絲狀與節點。這些結構的尺度會隨著宇宙膨脹改變。我們可以統計大量星系的位置,尋找一種稱為「聲波振盪」的特徵尺度(BAO),這個尺度像是標尺,幫助我們測距並追蹤膨脹速度。

將BAO、CMB、超新星和紅移光譜三者合起來,就能更穩健地測出宇宙的膨脹速率(赫茲普朗·哈勃常數)以及膨脹如何隨時間改變。

把專業術語用比較說明

許多專業詞聽起來很抽象,下面用生活比喻幫助記憶:紅移就像是多普勒效應,告訴我們星系是在靠近還是遠離;超新星是我們的標準燈泡,讓我們知道遠方物體有多遠;CMB是嬰兒時期的全家福,提供早期宇宙的樣貌;BAO則像是城鎮間的規律間距,當你知道一個標準間距,就能拼湊整張地圖。

結語:觀測是拼湊宇宙故事的碎片

總結來說,宇宙膨脹的證據不是單一觀測給出的結論,而是來自不同方法互相印證的結果:紅移告訴我們速度,超新星和BAO幫我們量距離,CMB提供早期背景。這些拼圖合在一起,讓我們得以看見宇宙從小變大的歷史,並發現膨脹還在加速。未來更精密的望遠鏡和更多資料,會讓這個故事越來越清楚,甚至可能揭示暗能量的真面目。