【深度認識】中子星

在我們日常生活之中,星星多數只是夜空上的閃爍小點。你或者曾被銀河系浩瀚的星海吸引,但你又可曾想像,宇宙某些最極端、最神秘的天體,其實與我們的普通印象大不相同?今天要帶大家探索的,是一類被譽為「宇宙終極密度」的天體 — 中子星 (Neutron Star)。即使你並非天文愛好者,也許都聽過這個詞,卻未必知道它的來龍去脈。讓我們拋開難懂的方程式,用簡單的比喻,帶你走進中子星的奇幻世界!

中子星是甚麼?—— 宇宙的『巨型原子核』

要明白中子星,先從一顆普通恆星的終結講起。當我們熟悉的太陽類恆星壽終正寢,只會變成體積巨大的「白矮星(White Dwarf)」。如果是一顆比太陽大上8倍以上的超大質量恆星,當它燃料耗盡時會發生一次驚天動地的超新星爆炸(Supernova)。在爆炸之後,核心物質崩潰,電子與質子合併變成中子,形成一個大部分由中子組成的超高密度天體——這就是中子星。

假如我們把中子星放到你家客廳裏,它跟排球差不多大,但重量卻等於一座香港獅子山那麼重,甚至更甚!這種密度簡直難以想像,根本把物質壓縮到極致,所以又有人形容中子星為「巨型原子核」。

必知基本數據:中子星有多極端?

- 體積 (Volume): 一般中子星直徑只有約20公里,相比地球直徑12,742公里、太陽直徑約1,391,000公里,幾乎微不足道。

- 質量 (Mass): 一顆中子星的質量約為太陽的1.1至2.3倍,但總體積卻只有一個香港島大小。

- 密度 (Density): 約4×1017至8×1017公斤每立方米,相當於一個指甲蓋大小的中子星物質就重達數億噸!

- 表面重力 (Surface gravity): 比地球大約 2,000億倍。

- 溫度 (Temperature): 新形成的中子星表面溫度約1,000萬至1億K(Kelvin),比太陽表面溫度5,500°C高出無數倍;但由於沒有源源不絕的燃料,會逐漸冷卻至百萬K。

- 成分 (Composition): 幾乎全部是中子,只有極少數電子與質子,部分特殊情況下表面甚至可能存在奇異物質。

- 自轉周期 (Rotation): 普通中子星自轉速度極快,每秒自轉數十至數百圈,最極端的千禧年脈衝星(Millisecond Pulsar)甚至每秒自轉超過700次!

- 距離 (Distance from Earth): 最鄰近的中子星約離地球400光年,最著名的蟹狀星雲脈衝星(Crab Pulsar)距地球約6,500光年。

以生活比喻「觸摸」天文數據

很多人會問,「你說密度高,那有多高?」想像一下,把全香港市民都擠進一個乒乓球大小的空間,那都未及中子星密度的十萬分之一。拿一茶匙中子星物質回來,重量可以把維多利亞港填滿!

如果站在中子星表面(當然這實際上不可能),你會被瞬間拉扁成『粒粒』(稱為「意粉效應」spaghettification),因為重力強大到足以讓原子拉長甚或破壞。

為甚麼叫做「中子星」?

這個名字直接取其主體成分,就是「中子」。我們知道,普通物質是在原子組成,原子又分為帶正電的質子 (Proton) 、沒電的中子和帶負電的電子 (Electron)。在中子星裡,大多數質子和電子都在超高壓下結合成 中子。這種環境,連普通原子都無法存在,物質變成密密麻麻、擁擠成團的中子海洋。

星穹誕生—中子星如何形成?

中子星是經過恆星壯烈死亡後殘留的「骨骸」。當一顆重過太陽8倍的大質量恆星生命終了,核心被自身的重力壓碎,溫度急升達數十億度。這時候,核心內的電子會被強行「逼入」質子裡,釋放出中微子 (Neutrino) 並化成中子。月來質量愈多,核心壓力愈大,最終無法再壓縮時,就形成了直徑只有數十公里,但質量比太陽還要大的中子星。假如核心質量更高,甚至會直接崩潰形成黑洞 (Black Hole)。所以中子星和黑洞其實是「同門師兄弟」,只是密度極端到一個臨界點之後會變成黑洞。

與太陽、地球的對比

| 天體 | 直徑(公里) | 質量(太陽=1) | 表面溫度 | 自轉時間 |

|---|---|---|---|---|

| 地球 | 12,742 | ~0.000003 | 約15°C(288K) | 24小時 |

| 太陽 | 1,391,000 | 1 | 5,500°C | 25-35天 |

| 中子星 | 約20 | 1.1-2.3 | 1,000萬至1億°C | 1秒以內/每秒數十至數百轉 |

顯然,中子星的體積比地球和太陽小很多,但其質量卻近乎太陽,密度之高前所未有。而且速度極快,地球自轉一圈需24小時,中子星自轉一秒可以轉上數十、數百圈;若坐在其「赤道」位置,你的速度等同於子彈的三成!

日常生活與中子星的互動?

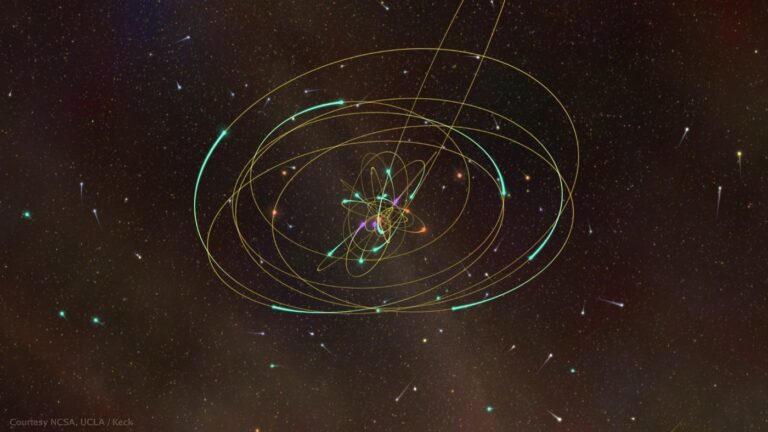

雖然中子星千里迢迢離我們遙遠,但其實我們可以觀察到它們的存在。部分自轉極快且磁場極強的中子星會成為「脈衝星 (Pulsar)」,它們會像燈塔般射出規律的電磁波,此現象猶如啟動宇宙時鐘。現代無線電天文台正是根據這些訊號來研究宇宙的奧秘,例如測量時間精度,甚至驗證愛因斯坦廣義相對論等基礎理論。

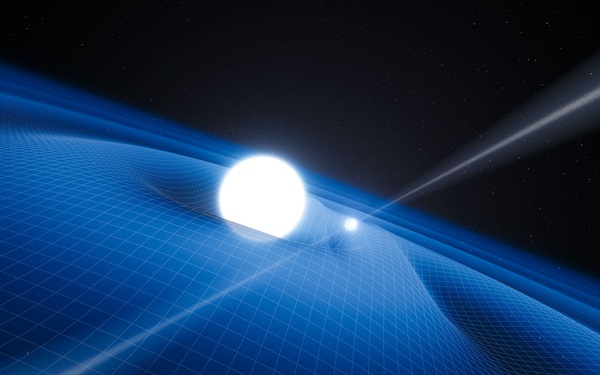

此外,中子星的合併所產生的重力波 (Gravitational Wave),於2017年首次被天文學家證實,這個偉大發現震驚了全球物理學界。這種現象意味著宇宙中的時空也會有「漣漪」,我們的地球與科學認知也因中子星而拓寬不少。

歷史追蹤:中子星的發現與研究進展

中子星的存在早在1930年代被理論科學家如贝德和蘭道(Baade & Zwicky, 1934)預測。但首次真正發現中子星則在1967年,由劍橋大學研究生 Jocelyn Bell Burnell 發現一顆自轉極快的「無線電脈衝星 (Radio Pulsar)」,打破當時物理學對宇宙的想像。隨後,天文學界便掀起尋找各種不同類型中子星的重要浪潮,如X射線脈衝星、夥伴中子星等。

現時我們透過電波、X射線,甚至引力波去追蹤研究中子星,已發現超過三千顆不同性質的中子星。當中著名例子就有蟹狀星雲脈衝星 (Crab Pulsar),它每秒自轉30圈,透過電磁信號閃爍照亮遙遠的銀河。

中子星的未來價值與科學意義

中子星除了是天文學上的自然奇觀,更涵蓋江湖地位。首先,它們是自然界中物質密度最高的穩定結構之一,能幫助我們理解強子物理(QCD)及物質在極端壓強下的行為。此外,它們在重元素(例如金、銀、鉑)形成過程中扮演重要角色,兩顆中子星合併產生的原子核過程會生成宇宙中的大量金屬元素,間接成就地球上的珠寶飾物。

隨著無線電望遠鏡、X射線天文台與LIGO/Virgo引力波探測器的發展,我們對中子星的理解只會更深入,甚至可能解釋出新型的物理學現象,例如「奇異星 (Strange Star)」或「夸克星 (Quark Star)」的可能性。

結語:貼身感受宇宙極致魅力

總括而言,中子星是宇宙留給我們的密度極致範例、天文學的寶藏,亦是一道科學探索未完的謎。它們以驚人的小體積和巨大質量,刷新我們對自然界極限的認知。每當你仰望星空,或許某一點微光就是一顆遙遠的中子星,即使我們摸不著、看不見,但它們透過引力波、電磁輻射等形式,對我們的世界產生影響。正如我們每一個人所擁有的好奇心一樣,宇宙中的「小巨人」—中子星,啟發著我們不斷探索未知的可能。

如果你希望用一個比喻總結中子星,它就像給宇宙打上的一粒磅礴的「句號」,小小一點,卻盛載巨大能量與無限奧秘。在接下來的天文知識旅程中,繼續與我一起發掘更多宇宙奇觀吧!