類星體到底是什麼?

你可能在新聞或科普節目聽過「類星體」(quasar)這個詞,常常伴隨著「超亮」、「遠得不得了」等描述。直覺上,很多人會把它想成某種奇異的恆星或超級爆炸,但這些印象其實容易讓人誤會。本文從常見的誤解切入,用生活化的比喻一步步拆解,幫你把類星體的真相看清楚。

常見誤解:類星體是超亮的恆星或超新星

一般人看到「類星體」這個字,很容易把它和恆星或超新星混為一談。原因很簡單:在早期望遠鏡還不夠強大的時代,類星體看起來像像點狀光源,很像恆星,因此得名「類星」。不過,這只是視覺上的巧合。恆星是像太陽那樣自行發光的巨球,而類星體的光來自完全不同的來源與尺度。

真正的答案:類星體是超大質量黑洞在「工作」時的發光中心

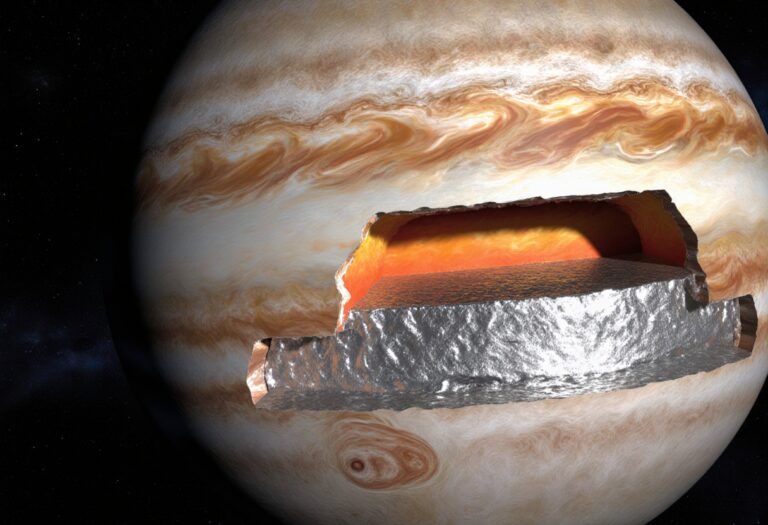

把類星體想像成一座發電廠會比較貼切。這座發電廠的「燃料」是落入中心的氣體和塵埃,中心的核心是一個超大質量黑洞(質量通常是太陽的百萬到十億倍)。當大量氣體被黑洞吸引,會在黑洞周圍形成一個高速旋轉、極度發熱的盤子(叫做吸積盤)。吸積盤上的物質在摩擦、壓縮和強烈引力作用下,把重力位能轉成光和其他形式的能量,這就是我們從遙遠處看到的明亮光芒。

重點是:類星體的亮度不是來自像太陽那樣的核融合,而是來自物質掉進黑洞時釋放出的能量。這種過程效率極高,比一般恆星的發光效率高很多,因此即使它們位於非常遙遠(光從那裡來可能已經走了好幾十億年),仍然能被我們看見。

為什麼類星體看起來像單一點光?

想像遠方城市在夜裡的燈光,從幾十公里外看去,你只看到一個亮點,而不是每盞燈的細節。類星體所在的銀河可能非常大,但光強度最高的部分集中在黑洞周圍的那個小區域(吸積盤與噴流)。由於距離極遠,這個發光區在我們望遠鏡裡仍然是一個點,因此早期觀測者會誤以為它是恆星。

類星體有哪些有趣特性?

以下幾點是讓科學家能夠辨識並研究類星體的重要特色,順便也能幫助你在新聞或科普節目中分辨資訊:

- 極高亮度:單個類星體的總光度可超過整個宿主星系的總和。

- 遙遠:許多類星體的光需要走數十億到上百億年才到達地球,我們看到的是宇宙年輕時的樣子。

- 光譜呈現特殊線條:科學家透過分光可以看到來自不同元素的吸收與放射線,這幫助判斷它們的速度、化學組成和紅移(也就是距離)。

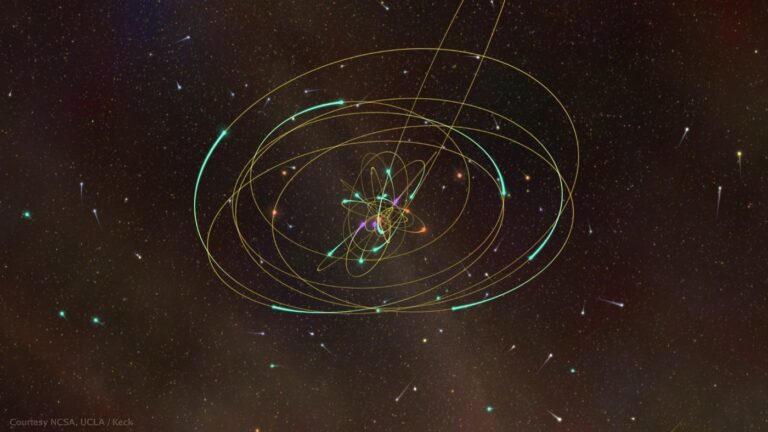

- 有時會發出強烈的電波或X光:不是每個類星體都一樣,有些會有雙向噴流,像噴泉一樣把能量噴到很遠的空間。

類星體重要嗎?

類星體是研究宇宙早期的重要窗口。因為它們極為明亮,我們可以在很遠很遠的距離看到它們,進而探測那個時代的宇宙環境、星系如何形成,以及超大質量黑洞的成長史。簡單來說,類星體是天文學家用來「回顧宇宙年輕時代」的強力探照燈。

用生活比喻再複習一次

想像一座城市夜間從遠處看:城市本身像是一整個星系,而市中心的超亮摩天大樓就是類星體。那座大樓之所以那麼亮,不是因為它本身是個發光體,而是因為裡面有強大的發電機(吸積盤圍繞的黑洞)在工作,把大量能量釋放出來,讓整個城市從遠方看上去格外顯眼。

結語

類星體不是恆星,也不是單純的爆炸殘留;它們是超大質量黑洞活躍時,周圍物質發光的結果。拆掉常見誤解後,你會發現類星體是研究宇宙早期、黑洞成長與星系演化的一把重要鑰匙。下次看到新聞談到「遠古類星體」或「類星體噴流」,你就能心中有圖,知道那究竟指的是什麼了。