系外行星那些你以為懂,卻常誤會的事,真實觀察是怎樣的?

夜空中閃爍的星星久而久之會讓人好奇:除了我們的太陽,其他恆星周圍會不會也有行星?答案是肯定的──自1990年代起,天文學家已經發現了數千顆系外行星(exoplanets)。但在大眾討論中,關於系外行星有不少流傳甚廣的誤解。這篇文章帶你逐一拆解常見迷思,並看看科學家如何找到它們、我們能瞭解到多少,以及哪些期待是過度樂觀,甚麼被誤導。

什麼是系外行星?

系外行星就是環繞太陽以外恆星運行的行星。它們可以像太陽系的類地行星(岩石、比較小),也可以像木星那樣的巨行星(主要由氣體組成)。重要的是,這些行星不是恆星本身,也不是小行星或彗星,而是有足夠質量靠引力自成一個球、圍著恆星轉的天體。

常見誤解一:已發現的系外行星就是「新地球」或適合居住

很多新聞標題會用「可居住」或「類地」吸引注意,但這兩個字眼常被誤解。科學家通常用「類地」來指質量、半徑或密度上與地球相近,但這不代表具備生命或適合人類居住。另一個常被誤用的詞是「宜居帶」(habitable zone),它只表示行星距離母恆星的範圍,溫度條件允許液態水在表面存在,並非保證有水或適合生命。

舉例來說,金星和火星都在不同意義上的「類地」或曾被討論為「可居住」,但金星表面溫度高、壓力大、酸性雲層環繞;火星則氣壓極低且缺乏穩定液態水。換句話說,光靠距離與大小不足以判定「宜居」。

常見誤解二:我們能直接拍到這些行星的照片

不少人以為望遠鏡可以像拍照一樣直接看到遙遠行星的明顯影像。事實上,大部分系外行星離我們太遠,而且被主星的亮光完全淹沒,直接成像非常困難。迄今只有少數情況下,我們能直接拍到系外行星的影像,通常是距離地球相對較近、且距離母恆星較遠的年輕大質量行星,因為它們本身仍釋放熱輻射。

多數系外行星是透過間接方法發現:例如凌日法(planet transits)觀察恆星亮度週期性下降,或徑向速度法(radial velocity)測出恆星因行星引力而產生的微小擺動。這些方法更像是在讀取「恆星的反應」,而不是直接看到行星本人。

常見誤解三:系外行星都很稀奇古怪或超級大

初期發現的系外行星多為「熱木星」(Hot Jupiters)——質量與木星相仿,但軌道非常靠近母恆星。這是因為早期技術對大而近的行星更敏感,形成了偏見印象。但隨著技術進步(如開普勒望遠鏡和更高解析度的儀器),我們發現了大量大小各異的行星,從比地球小的岩石行星到超級地球和冰巨星都有。現在的觀察顯示行星種類非常多樣,遠比早期想像更豐富。

常見誤解四:發現一個系外行星就是肯定存在

發現報告常會帶來驚喜,但科學界對新發現保持審慎。間接發現方法會面臨假陽性(false positives)的問題,例如恆星雙星系統、恆星本身的亮度變化或儀器雜訊都可能模擬出類似的信號。因此發現後需要復核、不同方法交叉確認,甚至多年追蹤觀測才能把候選者確認為真正的行星。

常見誤解五:我們已能詳細了解系外行星的大氣和表面

過去幾年在系外行星大氣觀測上取得了驚人成果。透過觀察行星凌日或對面掩星時的光譜變化,我們可以探測到某些分子的吸收特徵,例如水氣、鈉、二氧化碳、甲烷等。這些結果讓人容易誤以為我們已經對行星有「詳細地圖」。事實上,大多數觀測仍屬於低解析度、信號微弱,很多結論要非常謹慎。特別是對較小、像地球一樣冷的行星,目前我們只能偵測到非常粗略的大氣特徵,遠未達到能直接判斷表面環境或是否有生命的程度。

常見誤解六:系外行星距離我們不算遠,未來人類可以去旅行

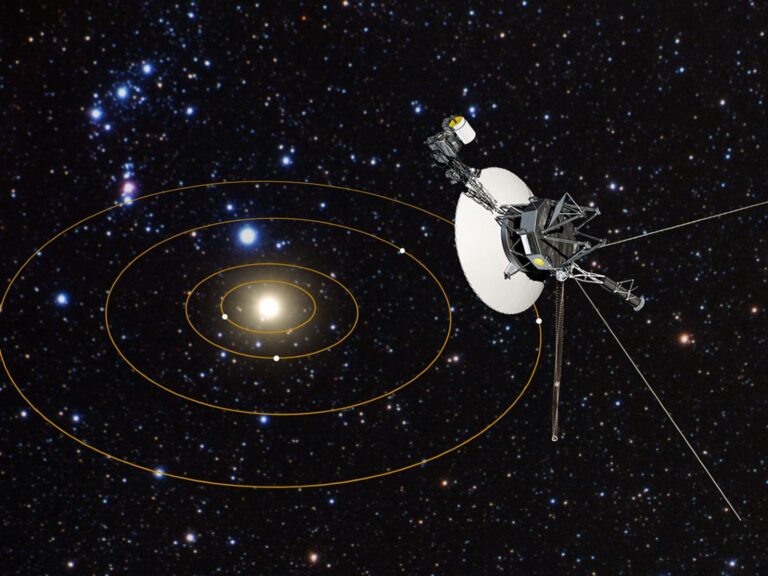

媒體經常把發現系外行星和人類移居外星球的夢想連在一起,這也讓許多人誤以為星際旅行只是時間問題。事實上,目前已知最接近的行星系統比鄰星(Proxima Centauri b)距離地球約4.24光年。以我們現有的航天技術,要到達最近的恆星系統需要數萬年甚至更久。即便未來技術有突破,星際旅行仍然面臨龐大的能源、生命維持與時間成本。因此把系外行星發現與短期內的載人遷徙期待直接連結是不現實的。

如何正確理解我們能從系外行星學到什麼?

既然有那麼多誤解,讓我們看看科學家其實能從系外行星研究中獲得哪些真實且重要的知識:

- 行星形成和演化的理論驗證:不同類型與分布的行星告訴我們行星如何在原行星盤中形成、遷移與演化。

- 行星系統的多樣性:我們的太陽系只是眾多種類中的一個範例,透過統計大量系外行星,我們能了解哪些是普遍現象、哪些是稀有事件。

- 大氣組成與物理過程:透過光譜分析,可以得知大氣成分、雲層結構、溫度分佈等,這對行星氣候模型很重要。

- 尋找潛在的生物跡象:雖然目前尚未找到確定的生命跡象,但透過觀測可在未來鎖定值得深入探查的候選行星。

我們是怎麼找到系外行星的?簡單介紹常用方法

了解發現方法有助於避免誤解。以下列出幾種常見且影響大的技術:

- 凌日法(Transit):當行星經過母恆星前方時,會稍微遮擋恆星光,使亮度短暫下降。由亮度下降的深度可以推估行星的半徑;若再配合徑向速度法,可推估密度。

- 徑向速度法(Radial Velocity):行星引力使恆星圍繞共同質心擺動,造成恆星光譜線的多普勒位移。我們可由這些位移估算行星的最小質量。

- 直接成像(Direct Imaging):在極佳條件下直接拍攝行星影像,需克服母恆星強光的干擾,通常適合年輕、巨大且離恒星較遠的行星。

- 微引力透鏡(Microlensing):當一顆前景恆星靠近與背景恆星連線時,前景恆星的引力會放大背景恆星的光,如果前景恆星有行星,會產生特徵性的輕微光度變化。此法能探測較遠或在大距離範圍內的行星。

媒體報導要如何不被誤導?幾個小技巧

面對關於系外行星的新聞,讀者可以用以下幾個簡單準則來判斷標題是否誇大:

- 注意詞語:當看到「可居住」、「地球2.0」或「發現生命跡象」時,要查閱原始研究或科學家說明,確認他們說的是「候選」、「在宜居帶」或「探測到某分子吸收」,而非已確認的生命或適居環境。

- 看方法:是凌日、徑向速度還是直接成像?不同方法能提供的資訊不同,新聞若只說「發現行星」卻沒說怎麼發現,要提高警覺。

- 找原始來源:可靠的新聞會連結至期刊論文或研究機構新聞稿,若沒有來源,可能是過度簡化或誤報。

結語:把浪漫想像和科學事實放在同一張桌子上

系外行星研究既浪漫又嚴謹。浪漫的是,宇宙的多樣性不斷提醒我們:地球可能不是唯一的家;嚴謹的是,科學家一步一腳印,用統計、觀測與實驗逐步逼近真相。當你下次看到「發現類地行星」或「可居住世界」的新聞,不妨想一想:那是基於哪些觀測方法?有沒有交叉驗證?新聞裡的詞語是科學上的精確用法,還是為了吸引目光而誇大?

理解了這些後,你仍然可以保有憧憬:系外行星研究的未來非常令人期待,尤其隨著詹姆斯·韋伯太空望遠鏡(JWST)等新儀器上線,我們能看到更細緻的大氣資訊、把更多候選者驗證為真正的行星,甚至在遠未來尋找到更可信的生物跡象。只是在那之前,讓我們以既熱情又理性的眼光,欣賞這門科學帶給我們的驚奇。