當時間也會「拉長縮短」:從日常認識時間膨脹的趣味冷知識

你有沒有試過等巴士時覺得一分鐘像一小時,但和朋友打機時,兩小時卻像十分鐘?這種主觀感覺人人都有,但在物理世界裡,時間不只是感覺會變,真的會變慢或變快。這就是「時間膨脹」——一個聽起來很科幻、其實離我們日常生活不遠的現象。

從日常經驗談起:兩個時鐘不同步?

香港人每日用手機導航、看天氣、叫的士,全都依賴衛星系統(GPS)。但你可能不知道,GPS 衛星上的時鐘如果沒有每天「修正」,你手機定位會越差越離譜,幾分鐘就足以令你跑到隔離街。為什麼?因為在高空高速飛行的衛星,時間跟地面不一樣快——這不是程式錯誤,是宇宙規矩:相對論的時間膨脹。

簡單說,有兩種會令時間速度改變的情況:動得快,或者在弱重力(遠離地球)環境。衛星同時「飛得快」(令時間變慢)、又「離地球重力更遠」(令時間變快)。兩種效應一加一減,最後衛星時鐘比地面快一點點。工程師每天都要把這差距算進去,否則地圖就會帶你「迷路」。

時間膨脹是什麼?

想像你拿著一個發光的小球,它在你手上上下彈跳。對你來說,每次來回的路徑很短,跳一下用的時間也很短。現在把這個小球放到快車上,旁邊的人看過去,小球不只上下彈,還跟著車向前移動,路徑變成斜斜的「之」字形。因為路更長,要走完同一「一下」就更花時間。這個比喻告訴我們:物體動得越快,從外面看,它的「時間步伐」像被拉長了。

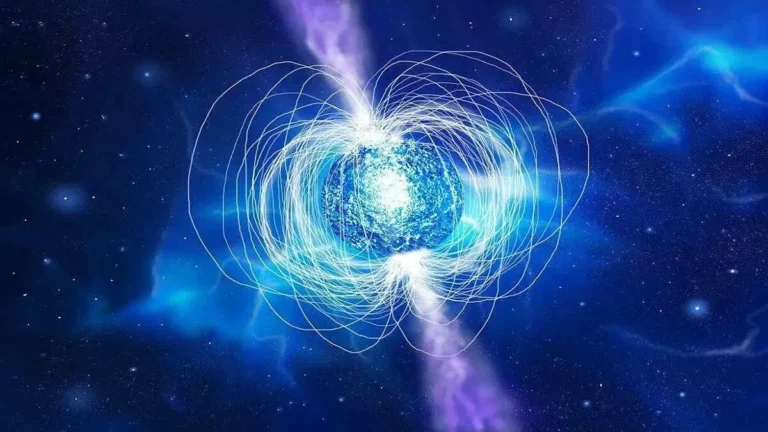

重力的版本也有比喻。想像彈簧床代表時空,床中央壓著一個重物(地球)。在凹陷裡走路,比在平坦處慢一點。重力越強,時空的「凹」越深,時間就像在坑裡走路,步伐慢一些。換句話說,靠近地球表面的時鐘,走得比高空慢。

趣味冷知識:你其實比你的頭髮尖端更年輕

- 站著也會有差別:你腳踝比頭頂更接近地心,重力稍強,所以腳踝的時間比頭頂慢一點點。差多少?極微小,但實驗已經測到——把兩個超精密時鐘分開幾十厘米,都能看到時間的差距。

- 坐飛機令你「慢了一點點」:飛機速度快,但高度高(重力弱),兩種效應會互相抵消。一般長途機飛一趟,你老得比留在地面的人少幾十納秒。別失望,照片中的皺紋看不出來,但實驗室看得出。

- 高樓住客「稍稍」比地面年長:住在天后某座高層的人,因為重力稍弱,時間比地面跑得快一點點。住十年,你和地面的朋友年齡差距可能是幾十億分之一秒。買樓買高層理由+1?

- 你每天都在「時空旅行」:只要你走動、乘車、上落樓梯,你的時間流逝速度就在變。雖然很微,但這是貨真價實的相對論效應。

科學怎樣證實?從飛機到人造衛星

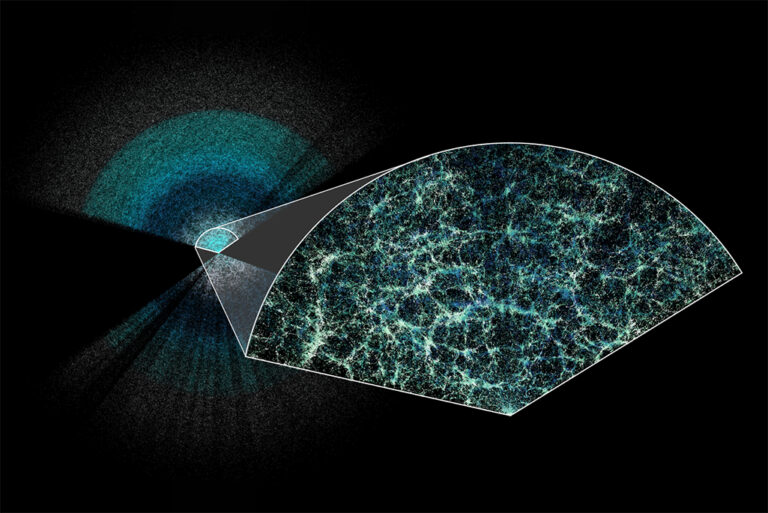

上世紀的「哈菲爾—基廷實驗」把原子鐘放上環球飛機,回來一比較,真的和地面不同步,跟相對論的計算吻合。之後,科技進步令我們把時鐘送到更高更快的地方——例如 GPS、伽利略、北斗等衛星。這些系統每日都在「活驗證」時間膨脹:如果忽略相對論,每天定位會錯上公里。

在地面,科學家用雷射冷卻原子,做出更精密的光學鐘,甚至把兩個時鐘上下垂直相隔幾十厘米,就能量度出重力引致的時間差。這不只「證明理論」,還開了一條新路:用時間來量度重力和地形,發展出「相對論測地學」。

生活應用:比你想像的更貼身

除了導航,時間膨脹也默默影響金融網絡、電信同步、電力電網的時間標記。股票交易、5G 基站、跨區電力調度,都要靠極準的時間。這些時鐘背後,要麼直接在用衛星信號,要麼跟衛星校對過。換句話說,如果我們不懂得處理時間膨脹,現代城市的節奏會亂成一團。

在醫療和科研上,醫院的某些影像技術、粒子加速器等高能設備,亦需要考慮高速粒子的相對論效應,確保劑量與能量控制準確。雖然你看不到「時間變慢」的畫面,但它實際在儀器設計的公式裡。

常見誤解:時間膨脹不是「錯覺」

有人會問:如果時間對不同人不同,那誰是「真的」時間?相對論告訴我們,沒有一個宇宙通用的「標準鐘」。每個人在自己的路徑上,量到的時間都是「真的時間」。當兩人再相遇,拿出時鐘比較,差多少就寫在宇宙的「帳本」上,清清楚楚,沒有矛盾。

另一個誤解是:時間變慢會不會讓人「卡住」?不會。對於自己來說,心跳一樣是每分鐘那麼多下,只是別人從外面看你移動很快或身處不同重力,才會看到你的時間「步伐」不同。

結語:在城市節奏中感受宇宙規律

下一次你在中環上班族的海洋中穿梭,不妨想想:每個人其實都帶著一個私人時鐘,在各自的速度和高度裡,默默走出微不可察的差距。時間膨脹不是遙遠的理論,而是每天讓你的地圖指路準確、讓城市網絡穩定運作的幕後英雄。原來,宇宙的宏大規律,早已嵌進我們的日常。當你抬頭看天,衛星正用稍快的節奏,替我們把時間對好。