【深度認識】大麥哲倫星系

有沒有想過,當我們仰望星空,其實地球、太陽所在的銀河系(Galaxy)只是在宇宙裏千百億個星系中的其中一個?如果銀河系是一個熱鬧都市,那麼在我們隔着一片「宇宙海」的近鄰——大麥哲倫星系(Large Magellanic Cloud, 簡稱LMC),就像是一個繁華但別具風格的分區。這個名字對很多香港人來說或許有點陌生,但它是南半球最容易觀測到的外星系(Extragalactic system),也是天文學家研究恒星誕生、演化和星系互動的重要對象。本文將帶你一起穿越約16萬光年的距離,深入探索大麥哲倫星系。

什麼是大麥哲倫星系?

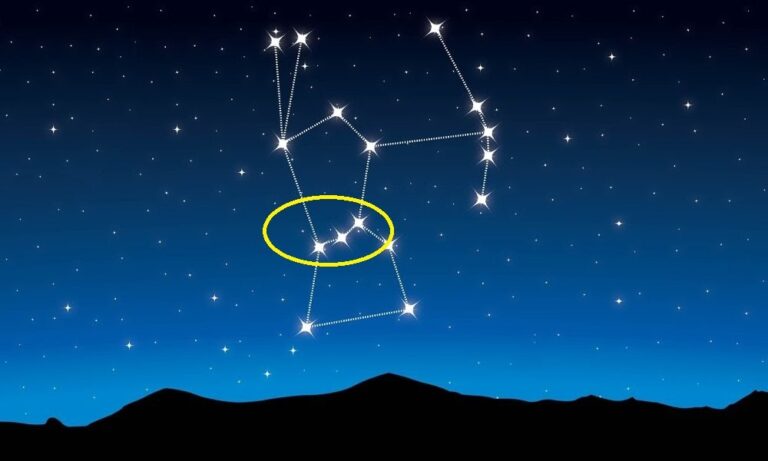

大麥哲倫星系是一個不規則形狀的矮星系(Dwarf irregular galaxy),它是銀河系的「衛星星系」(Satellite galaxy,意即繞着銀河系公轉的小型系統),同時也是銀河系最重要的近鄰之一。因為其明亮度高,加上它身處於南半球的天空,早於巴西探險家麥哲倫(Ferdinand Magellan)所領航的航海隊於1519年南下時已記錄在案,從而得名。雖然香港位處北緯,難以直接用肉眼觀察,但這個星系卻是南半球天文愛好者的「必賞」對象。

距離、體積與質量——與銀河系的「宇宙鄰居」比較

大麥哲倫星系與地球的距離約為163,000光年(約1.54 × 1021公里),你可以想像這是讓光線以每秒30萬公里的速度,也要用16萬年才抵達我們!相比銀河系直徑約為10萬光年,LMC不僅是我們「最近的鄰居」星系之一,也是人類肉眼可見的最遠天體之一。LMC本身直徑約為14,000光年,只是銀河系的1/7左右,因此它屬於「矮星系」。其體積約為1.6 × 1011 立方光年,而銀河系則接近1 × 1013立方光年,相差數以百倍。

如果說銀河系像一個巨大的蛋糕,大麥哲倫星系就像一塊分切下來的小蛋糕。質量方面,LMC包含約1.5 × 1010倍太陽質量(M☉),銀河系則有約1.5 × 1012倍太陽質量。這意味着LMC的質量僅為銀河系的1%。

成分與恆星數量:年輕、活躍的星系

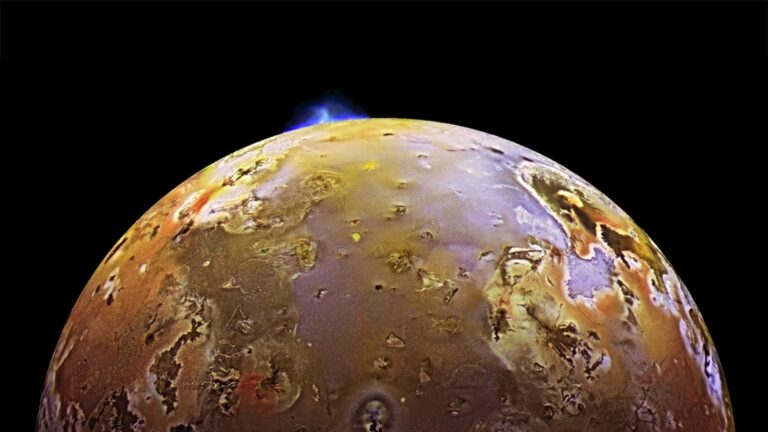

和銀河系一樣,大麥哲倫星系主要由恆星、氣體和暗物質(Dark Matter)組成。估計星系內共有約1,000億顆恆星,相比銀河系的4,000億顆尚有距離,但作為矮星系已非常壯觀。其獨特之處在於大麥哲倫星系蘊藏大量年輕、剛誕生的恆星和巨大的星雲(如著名的「蜘蛛星雲」Tarantula Nebula)。此外,LMC擁有豐富的氫氣(Hydrogen)和其他重元素,如氧(Oxygen)、碳(Carbon)、鐵(Iron)等。

從譬如我們的太陽這樣的「成年」恆星,到大麥哲倫星系這個「青春期」星系,最大分別是LMC的星際氣體豐富,孕育着大量新生恒星——這種景象在銀河系的「市中心」已較少見。

自轉與公轉——LMC的宇宙旅行

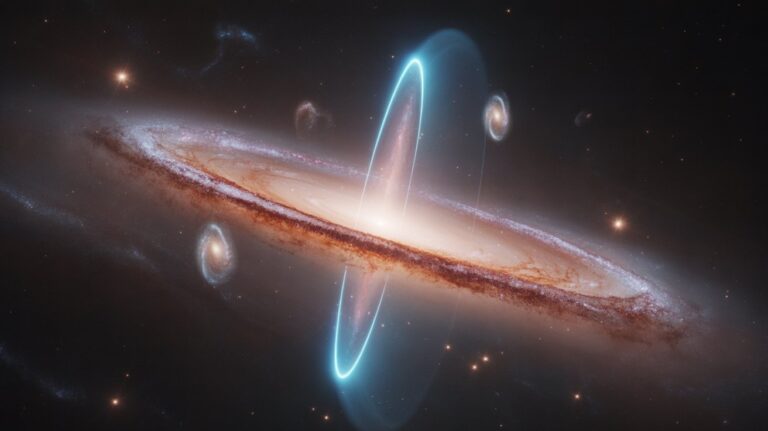

星系也會自轉。例如銀河系自轉一周需要約2億年,而大麥哲倫星系整體自轉速度較低,目前估算約250百萬年才自轉一圈。至於LMC繞銀河系公轉的「軌跡」,近代天文學家利用蓋亞計畫(Gaia Mission)和哈勃望遠鏡(Hubble)數據,發現LMC不是乖乖地每隔數十億年就原地繞一圈。事實上,它或許只是首次真正進入銀河系的引力範圍,被銀河系「捕獲」之旅剛開始,有可能最終會被完全吞噬。

有趣的是,LMC正以每秒約378公里(即時速超過130萬公里!)的速度移動,相對於我們的銀河系來說,像是一架超音速子彈列車,穿梭於宇宙間。

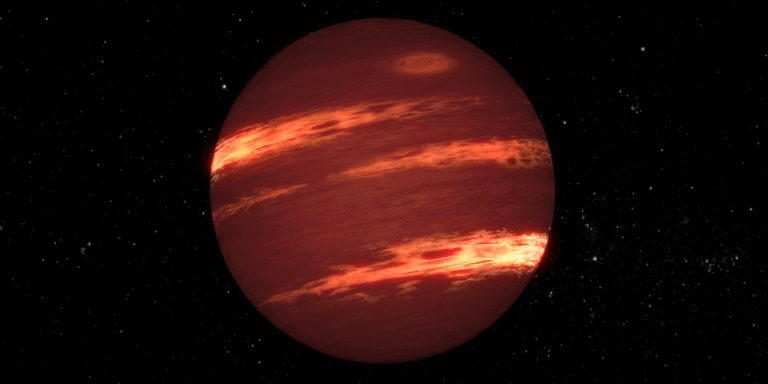

溫度變化——不是「一個溫度」的星系

提到溫度,星系不像我們的城市或地球一樣有個明確「平均氣溫」。LMC的恆星溫度分佈極為廣泛,從表面只有數千度的紅矮星,到上萬甚至幾十萬度的年輕高溫藍巨星。星雲的溫度通常在1萬至數萬度之間,而分子雲則冷至僅有幾十K(-200多攝氏度)。相比太陽:太陽表面溫度約為5,500°C,而LMC內部分新生巨星比太陽還要高出數倍。

大麥哲倫星系的歷史——「銀河系鄰居」的來歷

根據天文學家對恆星分佈和元素豐度的研究,LMC的年齡約有10至13億年,遠較銀河系(約137億年)為年輕。利用現代射電望遠鏡和恒星年齡序列資料,證明LMC扶手於宇宙演化過程,早年曾經與小麥哲倫星系(Small Magellanic Cloud, SMC)多次相互接近並互相影響。

LMC與SMC之間有一條著名的「麥哲倫流」(Magellanic Stream),是一條超過60萬光年長,由氫氣和塵埃組成的星際氣體帶。現代天文理論認為,這類「星系碰撞」和「潮汐引力」作用,促使LMC向銀河系靠近。

科學上的重要性——宇宙演化的試驗場

LMC是天文學上「校準宇宙距離」的黃金標準。原因之一是LMC距離銀河系非常近,且具有獨特的造父變星(Cepheid variable stars)和超新星(Supernova)觀測紀錄,例如1987A超新星就在LMC內爆發。研究這些特定恒星的亮度和周期,有助於推算遠方星系的距離。

此外,LMC年輕又活躍的狀態,是恆星誕生和死亡的絕佳實驗室。它的星際介質(Interstellar medium)比銀河系的「市中心」簡單,有助天文學家研究早期宇宙和恒星活動如何影響星系結構。

天文觀測熱點與生活化比喻

南半球的住客每年秋冬可輕易在夜空中找到LMC,肉眼看來像一小片乳白色雲彩。對於香港的讀者,雖然在市內很難親眼看到,但幸好現代互聯網天文台提供各類LMC的高清圖輯和實時觀測數據。

如果把銀河系比喻成一個擁有多層住宅、億萬人口的大型屋苑,LMC就像旁邊新規劃的活力社區,有大量小孩(年輕恒星)和新設施(氣體雲和星雲),而且每年都有新移民(新誕生的恒星)。星際間的互動、LMC不規則結構,更令這個「社區」充滿活力和變化——科學家透過研究它們,就能了解整個「宇宙城市」的發展歷史。

結語:宇宙視野下的鄰居

大麥哲倫星系不僅是一個壯觀的矮星系,同時是人類研究星系演化、宇宙距離和恒星誕生的重要對象。正如我們生活需認識四周社區,天文學家也必須細心觀察、了解這些「宇宙鄰居」。

雖然LMC離我們相隔16萬光年,但在現代科技及網絡世界,我們可輕鬆跨越時空的界限,從圖像和數據領會到宇宙的壯闊。希望你讀完這篇文章後,會對浩瀚宇宙中的這位獨特「鄰居」多一份認識與敬意。有機會到南半球時,記得舉頭仰望,尋找這位宇宙近鄰的身影。