【深度認識】矮星系

你曾經抬頭望向星空,想過我們身處的銀河系,其實只是一個浩瀚宇宙裡無數「星系」(galaxy)中的其中一員嗎?但如果把目光放遠一點,你會發現,宇宙大部分的星系,其實根本沒有銀河系那般壯觀宏偉。這些「小而精」的天體,被稱為「矮星系」(dwarf galaxy)。它們體積細小,星星數量遠不及銀河系,但對宇宙結構和演化,卻舉足輕重。今天,就讓我帶你深入了解這群看似低調、卻充滿故事的宇宙「小社區」!

甚麼是矮星系?天文學的「迷你社區」

簡單來說,矮星系是指那些在體積、質量、星數、亮度各方面都比大型星系(如銀河系)小得多的星系系統。天文學家通常把擁有約一千萬(107)顆恆星以下的星系劃分為矮星系。而銀河系的恆星數量高達「一千億」(1011)之譜——換句話說,矮星系大約相當於銀河系的「萬分之一」規模,甚至更小。

矮星系同時又有細分種類,例如矮橢圓星系(dwarf elliptical galaxy)、矮不規則星系(dwarf irregular galaxy)、矮球狀星系(dwarf spheroidal galaxy)、以及矮螺旋星系等。每一種都風格獨異,如同各處小社區的氛圍各有不同,有的「人口」稀疏,有的結構混亂,有的則更貼近大型星系的形狀。

矮星系的基本參數一覽

- 體積:直徑由數百光年至幾千光年不等,遠比銀河系(約10萬光年直徑)細小,有些甚至只如一個球狀星團(globular cluster)。

- 質量:大約107至109個太陽質量(solar mass),而銀河系的質量則超過1012個太陽質量。

- 距離地球:最接近的矮星系,例如人馬矮星系(Sagittarius Dwarf Spheroidal Galaxy)或大麥哲倫雲(Large Magellanic Cloud, 縮寫LMC),距離約6萬—20萬光年。遠的如IC 1613,則逾240萬光年。

- 溫度:矮星系以恆星主導,因此內部沒有統一「溫度」。個別恆星溫度因類型而異,例如紅巨星較冷、藍巨星則極熱(數千至數萬度)。

- 成分:主要由恆星、氣體、塵埃及暗物質(dark matter)組成。部分矮星系幾乎全由暗物質主導,其可見物質(即可以望遠鏡直接看到的物質)極為稀少。

- 歷史:矮星系是宇宙中最早形成的星系類型之一,可以追溯至宇宙誕生後不久約100億至130億年前。

- 自轉、公轉時間:大部份矮星系自轉週期很長,部分甚至不明顯。有些矮星系圍繞大型星系(如銀河系)公轉,週期從數億至十多億年不等。

如果打個比喻,銀河系就好像一個超級都市(例如香港),而矮星系則像圍繞著的偏遠小鄉鎮——人口少、規模細,但卻有自己的獨特面貌與歷史。

矮星系與太陽、地球有甚麼關聯?

嚴格來說,我們的太陽其實就在銀河系當中,和矮星系只是「鄰居」甚至「遠方親戚」。但在人類認識宇宙的過程中,矮星系提供了極其寶貴的信息:

- 矮星系中儲存了「原始」恆星,這些恆星的成分含量(如金屬元素)非常低,可以反映宇宙大爆炸(Big Bang)後早期星系的原始狀態,有助於我們了解宇宙早期歷史。

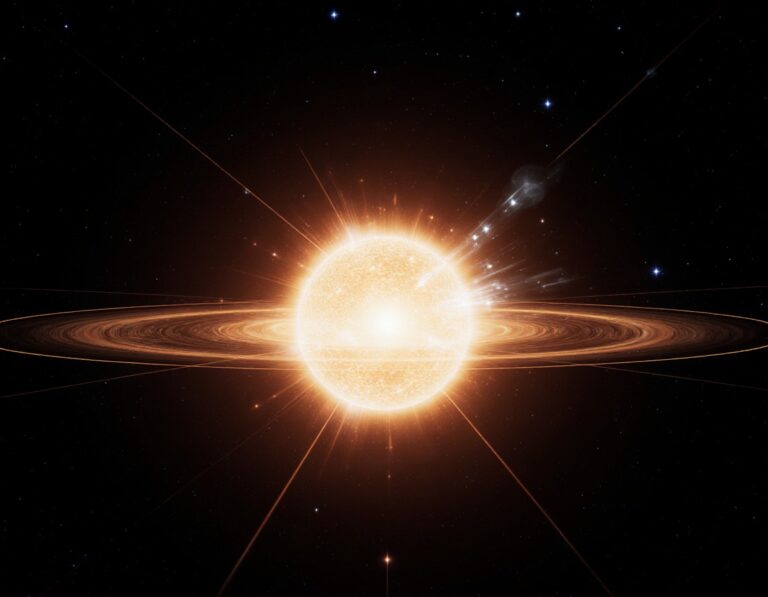

- 部份矮星系和銀河系正在經歷合併,例如人馬矮星系,就正被銀河系「吞併」中,為大星系提供「星際養份」。宇宙中的「都市擴展」正是在矮星系的貢獻下逐步發生。

- 相比銀河系表現出的規模,矮星系顯示出小規模星系的動力學、形態演化,對比就如一個小農村和現代都市間的運作差別。

矮星系的分類與特色

矮星系雖被稱為「矮」,但風格、組成都千變萬化,專業分類方法包括:

- 矮橢圓星系(Dwarf elliptical galaxy):球形或橢圓形結構,星體較密集,金屬含量偏低。

- 矮球狀星系(Dwarf spheroidal galaxy):更為鬆散,只擁有小量氣體,亮度低得難以觀測。

- 矮不規則星系(Dwarf irregular galaxy):結構混亂,氣體比例較高,亦有新恆星誕生。

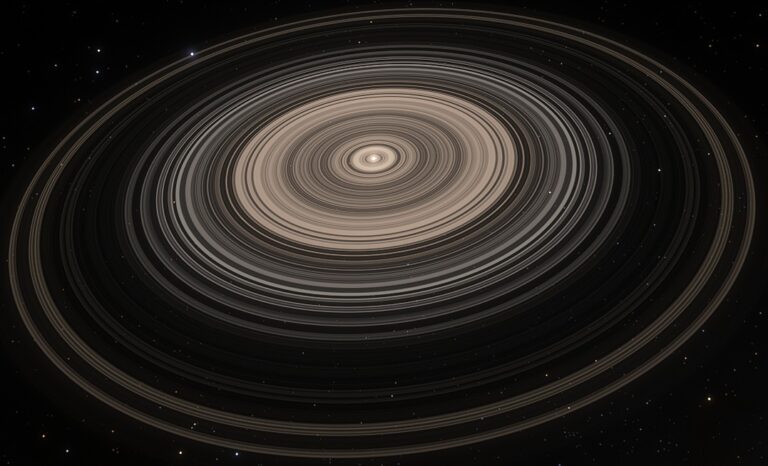

- 矮螺旋星系(Dwarf spiral galaxy):帶有星系盤和螺旋臂,但極小規模。

更令人驚訝的是,有些矮星系像一般大型星系一樣擁有暗物質暈(dark matter halo),但其可見部分只佔一小撮,是「暗而隱形」的存在。有例於最近發現的幽靈矮星系(ultra-faint dwarf galaxy),其亮度遠低於一般矮星系,只能靠先進望遠鏡和特殊數據分析才被探測出來。

矮星系的成分分析──暗物質的窗口

矮星系另一個「吸睛」之處,就是它們似乎含有大量暗物質。暗物質(dark matter)是一種無法直接觀測、卻有引力作用的物質,佔據了宇宙大約85%的質量。很多矮星系的質量如果以光學可見部分來計算,十分「輕盈」;但若以其內部恆星「轉動」的方式倒算,則發現其實大部分「重量」都藏在看不見的暗物質之中。

所以天文學家對矮星系特別著迷,正因為這些小星系很可能是理解「暗物質」的最佳實驗室。就像你想了解某種神秘成分,會選擇在一個人少、噪音少的小村莊測試,而不是在繁忙的城市裡;矮星系的環境正好提供了這種「低噪音」的研究舞台。

矮星系的「家族」——與銀河系的仲裁關係

根據近年的天文觀測,銀河系周圍至少有50個以上已知的矮星系圍繞運行,包括大、小麥哲倫雲、人馬矮星系等。這些「衛星星系」(satellite galaxies)有點像英國環繞著不同自治島嶼,各有亮點。

大麥哲倫雲(LMC)是距離地球最近、最明亮的矮星系之一,直徑約1.4萬光年,質量達100億太陽質量,是銀河系最著名的「伴侶」。至於人馬矮星系,則正值被銀河系潮汐力拉扯、逐漸解體之中,其恆星甚至「拋」進銀河系的盤內,不斷為本地「補充新血」。

矮星系之間有時也會彼此「合併」或「碰撞」,為星系的成長添上濃厚一筆。現時天文學界認為,很多大型星系其實都是由眾多矮星系一點一滴吞併累積而成,可以說「沒矮星系,無大都市」。

矮星系在現代天文學的角色與挑戰

矮星系不僅是宇宙原始資料庫,更被視作黑暗物質物理、星系成長、星體化學的「鑰匙」。但正因大部份矮星系亮度極低,多埋藏在大型星系附近的「濃霧」中,令發現與研究極具挑戰。

近年,由於超大型地面望遠鏡和空間望遠鏡(例如哈勃Hubble和歐洲蓋亞Gaia探測器)的發展,我們對這些幽靈矮星系的認識暴增。香港近年亦有中學生參與搜查矮星系的新計劃,你未來也可以成為「尋星獵人」!

結語:小社區,大故事

矮星系雖然比不上銀河系那樣宏偉壯觀,它們卻藏有宇宙最珍貴的秘密——從星系如何誕生,黑暗物質的真相,到大型星系的成長歷程,都是憑著這些「小人物」拼湊出來。正如生活中的小社區,蘊涵獨特氛圍和集體回憶,矮星系亦是宇宙故事不可或缺的一頁。

下次抬頭望向星空時,不妨想想:在那些星海背後,千百個細小而寧靜的矮星系,正默默書寫著宇宙進化的大故事。你,也可以用雙眼和好奇心,一起探索他們的奧妙!