暗星雲是如何被人類發現?

如果你曾在郊外抬頭看過發光的銀河,但在亮帶之間、甚至遮住星光的「黑影」也同樣吸引人——這些看起來像空白、像被抹去的天空,其實是暗星雲(dark nebula)。它們不是沒有東西,而是被濃密的塵埃與氣體擋住了光。這篇文章帶你走一圈暗星雲的發現歷史:從肉眼觀察到現代儀器,如何一步步揭開這些黑暗之處的面紗。

暗星雲是什麼?

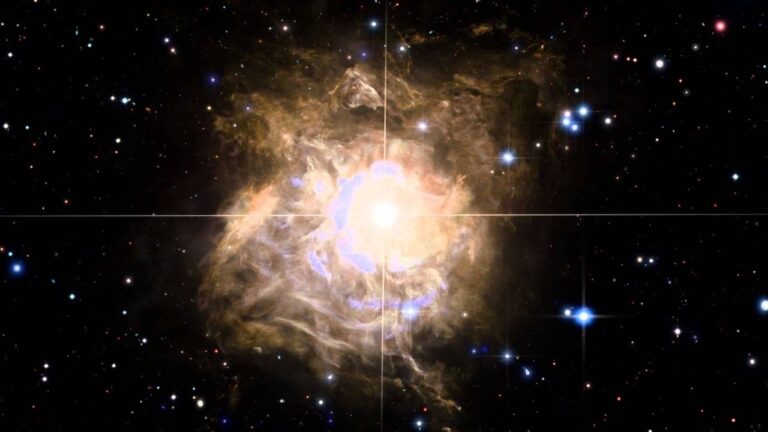

先讓我們用生活比喻把概念弄清楚:把夜空想像成一間燈光昏暗的房間,牆上有很多小小的貼紙(代表恆星)。如果有人在房間中間掛了一塊深色的布,把牆上一部分貼紙遮住,那你看到的牆壁就會出現一塊黑影。暗星雲就是那塊布:它們本身不是發光的恆星,而是由塵埃和分子氣體組成,足夠濃密以至於擋住背景恆星的光。

這與黑洞不同。黑洞是重力把光都吸走的極端天體;暗星雲只是「光被擋住」,後面還可能藏著許多星星或正在形成的恆星。暗星雲其實是宇宙中的「搖籃」——許多恆星就是在這些寒冷、密集的區域內開始它們的生命。

最早的線索:古人與肉眼觀察

如果我們把時間往回拉幾百年,人們抬頭看星空,會看到銀河帶中有明亮,也有黯淡的區域。古希臘羅馬的天文記錄、甚至東亞的星官記錄,都偶爾提到「暗區」,但那時候沒有人立刻想出一個現代的解釋。

用生活化的說法,早期觀察像是鄰居在陽台上見到樓下街燈被樹葉遮擋:你知道燈還在那裡,但看不見。對於沒有望遠鏡或光學技術的年代,這類「黑影」只能記錄下來,還不能做太多解讀。

18 世紀與 19 世紀:攝影術與星表的誕生

真正開始系統化研究暗星雲,是在 18 至 19 世紀。天文學家越來越多地使用望遠鏡,開始把天空做詳盡的地圖。這段時期的兩個重要工具是:詳細的星表與攝影技術。把星空「照下來」,人們能更精準地比較哪些區域缺少恆星。

舉個生活例子:想像你要找出一家超市貨架上哪個地方缺貨。用肉眼看可能不夠仔細,但拍張照片、回頭比對資料庫,你就能發現少了什麼。一樣地,天文攝影讓科學家清楚看到哪些星區比預期更暗。

在 19 世紀中後期,像約翰·赫歇爾(John Herschel)與威廉·赫歇爾(William Herschel)等天文學家,開始把這些黑暗區域編入星圖。當時有些科學家提出,它們可能是空洞,或是恆星的空缺;其他人則覺得它們可能是遮擋物。這正反映了科學如何一步步靠證據來排除假設。

20 世紀初:從遮擋到塵埃的發現

到了 20 世紀,天文學的手段進一步提升。人們不僅做更精細的攝影,還開始利用不同波長的光(如紅外線)觀測。這對於暗星雲的研究來說,就像是把一塊黑布放到紅外線眼鏡前:某些情況下,紅外線能穿透塵埃,我們便得以看到被遮擋的恆星或星際物質。

在早期,科學家逐漸意識到,暗星雲不是「沒有東西」,而是充滿細小的塵埃顆粒與分子氣體。這些塵埃顆粒大多只有微米到數十微米大小,像房間裡的灰塵,但分布極為稠密。因此,它們把可見光散射或吸收,使背景星光黯淡。

把這個發現比喻化:想像你在廚房做菜,蒸氣與油煙變多時,燈光看起來變得柔和、模糊。暗星雲的塵埃就像空氣中的微小霧粒,把遠方光源的光線擋掉或散開。

重要里程碑:巴爾丁、詹姆斯·愛德華·布魯克斯等人的貢獻

在科學史上,有幾個名字常被提起。19 世紀末到 20 世紀初,天文學家開始測量暗區的星光減弱程度,並把其和光譜、吸收特性做比對。1920 年代到 1930 年代,羅伯特·J·巴爾丁(Robert J. Barnard)以其精細的暗星雲相簿(Barnard Catalogue)著稱,他用攝影板紀錄大量暗星雲,並編號(Barnard 圖表,縮寫 B)。這些資料直到今天仍有價值,是研究暗星雲形態的基礎。

我們可以把巴爾丁做的事比作街頭攝影師長年累月拍下都市裡的陰影角落:他把這些「黑暗」系統化、分類,讓後來的人能做比較、研究。沒有他的目錄,許多暗星雲可能只會在孤立的觀察報告中消失。

紅外線與分子線觀測的革命

近代天文學最重要的一步,是把觀察延伸到可見光以外的波段。紅外線可以穿透許多塵埃,使我們能看到暗星雲內部的年輕恆星或恆星胚胎(protostar)。此外,利用無線電波段觀察某些分子的光譜(例如一氧化碳 CO),科學家可直接量測氣體的分布與運動。

打個比方,可見光觀測像是在白天用眼睛看街道,但紅外線與無線電觀測則像戴上夜視鏡或超聲波儀器:你能看到光學眼看不見的活動。例如,某些暗星雲表面看起來一片靜止,實際上內部的氣體可能在塌縮、旋轉,正形成新生的恆星。

暗星雲與恆星誕生

了解暗星雲不只是學術興趣,還關係到我們理解宇宙如何孕育恆星與行星。暗星雲內的密度與溫度條件直接影響恆星形成的效率與機制。很多我們今天所知道的恆星形成理論,都建立在對暗星雲觀測的基礎上。

把暗星雲想像成不同的土壤。農夫知道,土壤的濕度、養分、透氣性會影響植物生長;同樣地,暗星雲的密度、化學成分、磁場等參數決定會誕生大質量恆星或是低質量恆星,是否會形成行星系統等。

從發現史看到科學方法的一課

回顧暗星雲的發現歷史,我們看到一個典型的科學進程:先是觀察到現象(暗區),接著提出多種解釋(空洞、遮擋、缺乏恆星等),然後利用新工具(攝影、光譜、紅外線、無線電)一步步排除錯誤假設,最終建立比較完整的理解(塵埃與分子氣體造成的遮擋,並且成為恆星形成的場所)。

這過程像是你在廚房聞到奇怪味道:最初你只能判斷有異味(觀察),接著你試著開抽油煙機或打開窗戶(提出假設),最後你找出真正來源並解決問題(驗證與排除)。科學就是靠一圈圈可檢驗的步驟,讓我們從懸疑走向解答。

結語:黑暗不是終點,而是開始

暗星雲的發現歷史告訴我們:看起來像空白的地方,其實可能藏著豐富的故事。從早期的肉眼觀察到現代的多波段天文學,科學家用各種工具把「黑暗」逐步照亮,發現這些暗區正是恆星和行星誕生的搖籃。對我們而言,暗星雲不只是天文學上的一個名詞,更提醒了生活中的一個道理:不要單憑表面判斷,很多重要的事情往往藏在看似空白的角落。