【深度認識】類地行星

如果你望向夜空,看到點點繁星和那皎潔的月亮,你可曾好奇,有沒有跟我們地球一樣的「鄰居」?在人類探索宇宙的歷史上,「類地行星」(Terrestrial Planets)這個概念總是令人著迷。留意一下,地球並不是孤獨地繞著太陽轉,在我們太陽系內部,還有一些擁有堅硬表面、岩石結構、大小質量與地球相似的行星,它們就是我們所說的「類地行星」。

什麼是類地行星?

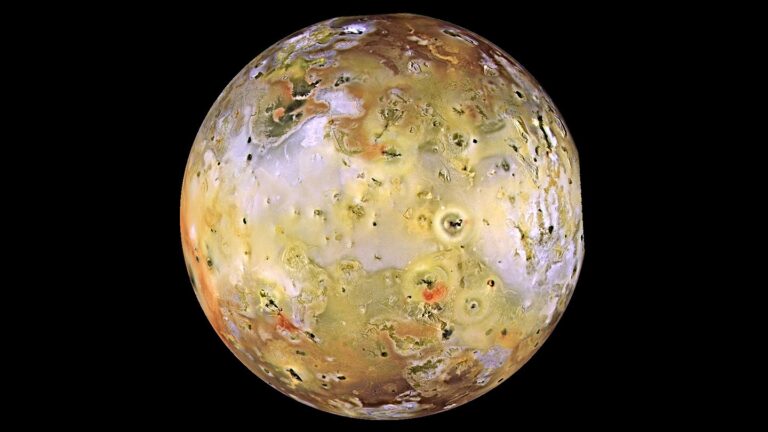

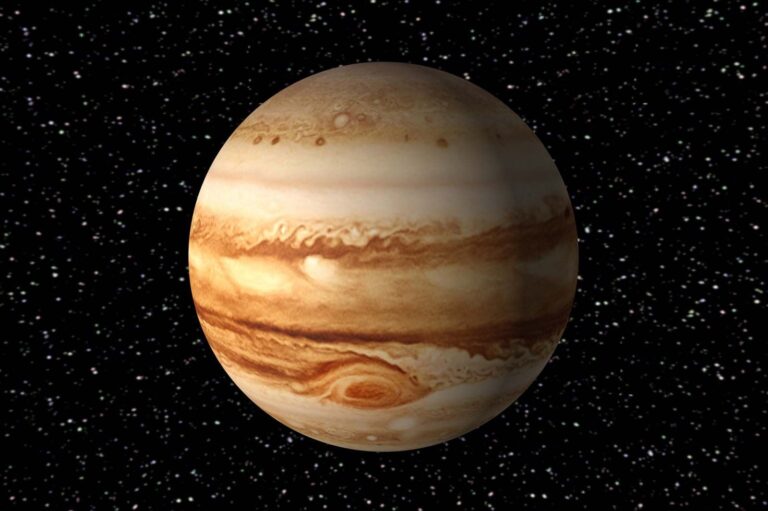

在太陽系中,分為兩大類行星,一類是「類地行星」,另一類則是「類木行星」(Jovian Planets)。「類木行星」像木星、土星那些巨大、主要由氣體和冰組成,但「類地行星」就跟我們的地球很像──外貌和結構都是岩石,也有金屬核心。它們體積較細小、密度較高,並不像木星這樣龐大而膨脹,反而像一顆穩實的石頭。

太陽系裡的「類地行星」包括水星(Mercury)、金星(Venus)、地球(Earth)和火星(Mars)。有時,月球(Moon)和某些矮行星(如穀神星Ceres)也被討論在內,甚至在太陽系外也有被稱為「超級地球」(Super-Earth)的類地行星。

基本參數:量化比較

| 行星 | 直徑(公里) | 質量(地球=1) | 與太陽距離(百萬公里) | 表面溫度(°C) | 組成成分 | 自轉週期 | 公轉週期 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 水星 | 4,879 | 0.055 | 57.9 | -173 ~ 427 | 岩石、鐵 | 58.6地球日 | 88地球日 |

| 金星 | 12,104 | 0.815 | 108.2 | 462 | 岩石、鐵 | -243地球日(逆向) | 225地球日 |

| 地球 | 12,742 | 1.00 | 149.6 | 平均15 | 岩石、鐵 | 24小時 | 365.25日 |

| 火星 | 6,779 | 0.107 | 227.9 | -140 ~ 35 | 岩石、鐵 | 24.6小時 | 687日 |

四大類地行星,其體積和質量由水星最小到地球最大,普遍有堅硬的表面。最有趣的是金星──不但體積接近地球,連質量都幾乎一樣,常被稱為「地球的姊妹行星」。但表面溫度卻高達 462°C,可以煮融鉛,主要由於它的大氣溫室效應(Greenhouse Effect)。火星則溫度低,但我們地球的水和宜人的大氣條件才使得生命得以出現。

「內圈」的行星家族——水金地火

如果把太陽系想像成校園操場,類地行星就像緊貼著操場跑道的四個小空間,一圈圈環繞太陽。這幾顆是最靠近太陽的行星,因此也被稱為「內行星」(Inner Planets)。

- 水星:距離太陽最近,表面烏黑且坑坑洞洞。日夜溫差極大,好像沙漠白天熱得燙腳、夜晚又冷得發抖,因為它幾乎沒有大氣層保存熱量。

- 金星:比地球略小,長年為厚厚的雲(主要是二氧化碳及硫酸)覆蓋,空氣壓力高達地球 90 倍,溫室效應極強,猶如一個巨大焗爐。像在壓力鍋裡生活,不到幾分鐘器材都會融化。

- 地球:我們的家,是目前已知唯一有豐富水資源和生命的行星。地球大氣含氮(約78%)、含氧(約21%),保護地表溫度適中,又能形成臭氧層阻隔紫外線。

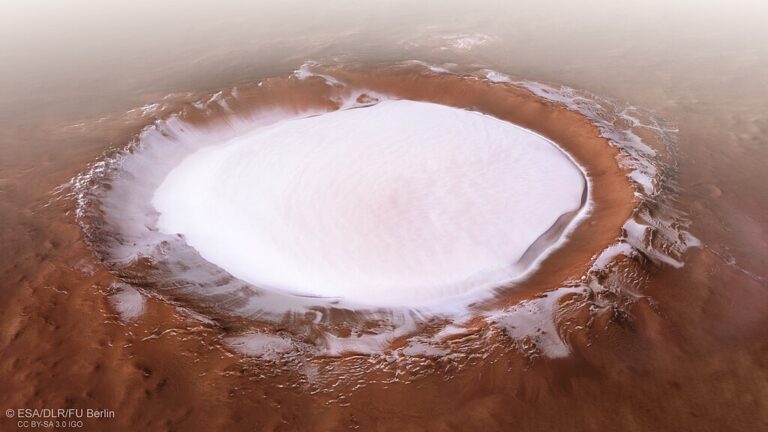

- 火星:外表紅紅的,氣氛稀薄,主要成分是二氧化碳,被譽為「紅色星球」。火星表面曾有水的痕跡,科學家積極搜索生命存在的可能。

深入看細節:成分與結構

類地行星由內至外通常分成三層:

- 核心(Core):主要由鐵和鎳組成,地球的外核甚至是液態狀態,流動的鐵產生磁場,這對保護地球免受太陽帶電粒子的侵襲很重要。

- 地幔(Mantle):由矽酸鹽岩石組成,可以隨著熱力而慢慢流動,似乎像一鍋慢慢被加熱的奶油。

- 地殼(Crust):就是我們腳下的那層薄薄的表岩,有的地方像地球一樣活動(板塊構造),有的則像水星般早已死寂無聲。

與類木行星相比,類地行星的密度遠高,例如地球密度 5.51g/cm³,是太陽系最高。這象徵著「質地實淨」,不像木星那樣主要由氫、氦,浮浮脆脆。

自轉、公轉與「日月星辰」

我們熟悉的「一天」、「一年」其實就是地球的自轉和公轉時間。不過其他類地行星可沒那麼「香港標準時間」:水星公轉一圈只要 88 天,但自轉(轉一圈)卻需 58.6 天,造成一「天」比一年還長。金星更奇怪,它自轉方向與地球相反,而且極慢,一個金星日比金星年還要長!

火星的自轉周期是 24.6 小時,跟地球很接近——也因此火星「一日」也很像地球日。火星「一年」是 687 天,比我們多一倍。

溫度與「舒適度」差異

地球能養育生命,靠的是適中的距離和多元的大氣。水星距太陽太近,幾沒大氣保溫;金星雖然略遠,卻因極度強烈的溫室效應成了「地獄」。火星離太陽更遠,大氣稀薄,擋不住太陽的紫外線,溫度極低。

如果以香港夏天 32°C、冬天 12°C 來比較,水星白天能煮熟雞蛋,夜晚足以冰凍水杯;金星則像置身熱鍋上,任何物件都撐不住。火星的工作一天則像在極地探險,超過零下一百度的夜晚並不少見。

歷史與探索發展

自古中國望向夜空,水金火木土被稱為「五大行星」,人們早已記錄她們的天象變化。西方天文學自哥白尼以來,更首度明確確認這些「星星」其實是各自繞太陽運行的行星。

自20世紀起,人類對類地行星展開越來越深入的探測,從第一次水星的『信使號』(Messenger)飛掠、金星表面的熱地獄『金星號』(Venera)、到火星車的著陸。近年更憑證據推敲火星古時曾廣有水海。這些發現啟發了「地外生命」以及「太空移民」的想像,尤其火星,如今已成全人類關注的「第二家園」候選地。

太陽系以外的「類地行星」:超級地球與宜居帶

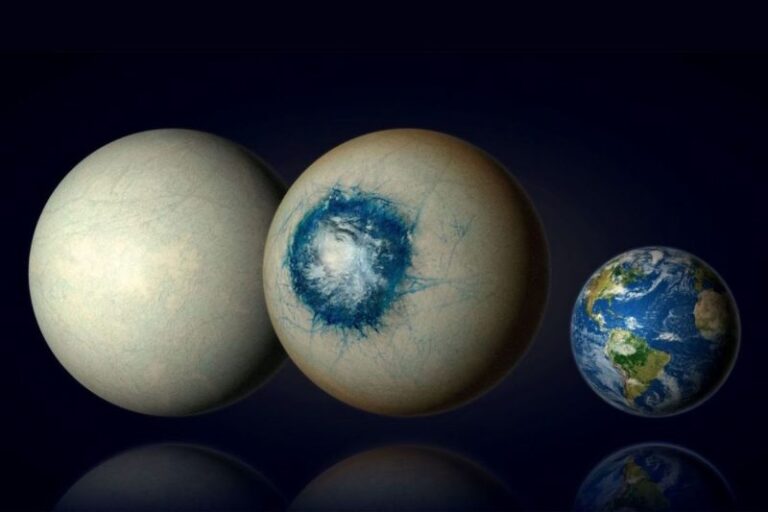

除了太陽系本身,科學家已利用開普勒(Kepler)太空望遠鏡等方法,在其他恆星系統找到數千顆「系外行星」(Exoplanets),其中不少質量是地球的數倍,稱為「超級地球」。

最令人興奮的是找到部份行星位於「宜居帶」(Habitable Zone),即環繞母恆星時,溫度剛好,有可能讓液態水存在。雖然尚未證實哪一顆有生物,但地球的存在讓我們相信「宇宙中還有多少地球」是可以尋找的問題,「類地行星」正是這個謎團的關鍵拼圖。

小結:類地行星,宇宙探索的起點

當我們走在香港熙來攘往的街頭,不妨仰頭看星空,想像在遙遠的地方,水星正感受太陽的灼熱、金星鍋爐猛火、火星沙塵暴呼嘯。雖然和地球「同宗」,這些「鄰居們」卻有極大的不同,生命出現的條件原來嚴苛又獨特。

類地行星是認識太陽系結構、理解宇宙生命可能性、甚至尋找人類未來發展空間的基石。每一座天體都像宇宙的拼圖片,等待每一位有好奇心的人一齊發掘。如果你想成為「太空人」或追尋星空,對「類地行星」多一分認識,就是踏進浩瀚宇宙的第一步。