星雲:天空中的彩雲與它背後的故事

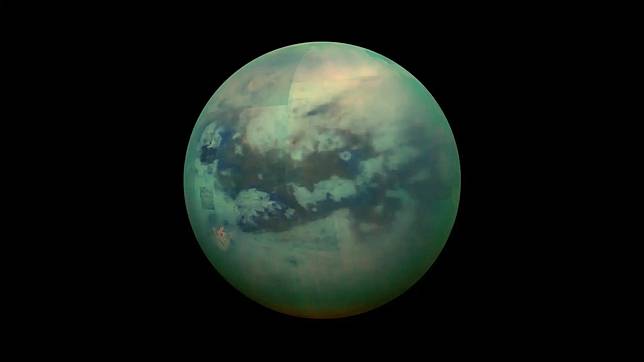

你或許看到過一些太空照片裡那些色彩斑斕、形狀奇妙的光暈──有人說它像羽毛,有人說像煙霧,也有人想像成巨大的花朵。這些景象都叫做「星雲」。但星雲究竟是什麼?為什麼古今中外的文化都用各式各樣的名字來描述它?這篇文章會帶你認識星雲的科學與文化背景,讓你下次看到那張照片或親眼望見一團淡淡的光時,能有更豐富的理解。

什麼是星雲?先從直覺說起

把「星雲」拆開來看,中文聽起來像「星星的雲」,對不對?這個名字其實很貼近肉眼觀察的感受:早期的觀星者用肉眼或小望遠鏡看到天空裡一些模糊、不可分解成點狀的光斑,就把它當成像雲一樣的模糊光影去稱呼。直到近代望遠鏡和光譜學發展,我們才知道星雲並不只一種東西——有的是由氣體和塵埃構成的星際雲,有的是由眾多恆星遠遠堆疊看起來像一片霧,也有的是遙遠的星系。

星雲這個名字的文化背景

星雲的命名與人類文化有很深的連結。不同文明根據觀察到的形狀、神話或日常事物,給予它們各式各樣的稱呼:

- 西方:早期歐洲天文學家常用拉丁語「nebula」來表示模糊的雲(nebula意即霧或雲),後來英語就成了nebula或nebulae(複數)。許多著名的星雲名稱來自形狀聯想,例如「馬頭星雲」(Horsehead Nebula)、「獵戶座大星雲」(Orion Nebula)。

- 中國古代:傳統中文不乏對天空模糊星團的描繪,如古籍以「雲氣」、「雲霧」等字眼形容銀河或特定星團。古人更常把這類天象融入星官與故事中,用它們來表征季節、神祇或禍福。

- 其他文化:美洲原住民、澳洲原住民、非洲與太平洋島嶼的文化也有各自的天文命名系統,常常把模糊的星群或光斑連結到神話人物、動物或生活物品。例如澳洲原住民將銀河中的黑暗部分視為祖靈的足跡。

所以,星雲這個詞既有科學性,也承載著豐富的人文想像。理解名稱的來源,有助於我們同時欣賞它的科學意義與文化故事。

星雲的幾種主要類型(用日常比喻來理解)

為了讓概念更貼近生活,下面用一些生活比喻來說明常見的星雲類型:

- 發射星雲(像夜市的霓虹燈):這類星雲由中心的熱恆星發出高能紫外光,讓周圍的氫氣發光。就好像街邊霓虹燈把周圍的招牌照亮,發射星雲的顏色常因氫、氧等元素而呈現紅、綠、藍等色調。獵戶座大星雲(M42)是最著名的例子之一。

- 反射星雲(像霧中被燈光照亮的煙):這類星雲本身不會發光,而是反射附近恆星的光。比如說你用手電筒照向霧,霧本身並不發光,但你會看到霧被照亮。反射星雲常呈現藍色,因為短波長的藍光被塵埃散射得更多。

- 暗星雲(像空氣中厚重的煤煙):這些是密集的塵埃雲,擋住了後方恆星的光,因而看起來是黑暗的輪廓。馬頭星雲就是典型的暗雲,外觀像一匹馬頭,但其實是擋住背後亮光的塵埃。

- 行星狀星雲(像吹出的透明泡泡):當像太陽質量一樣的恆星接近生命末期,會把外層拋出去,形成發光的氣殼,看起來像一個光亮的泡泡。名字裡雖有「行星」,但與行星無關;這個名字源自早期望遠鏡觀察時的外觀相似性。

- 超新星遺跡(像水面上擴散的漣漪):當大質量恆星爆炸(超新星)時,衝擊波把周圍介質掃開並加熱,形成複雜的發光結構。著名例子如蟹狀星雲,是超新星爆炸的殘餘。

- 星系中的星雲(像遠處城市的燈光雲):用肉眼或小望遠鏡看,部分遙遠的銀河或星團會呈現模糊光斑,也曾被稱為「星雲」。直到20世紀初,人們透過更大望遠鏡確認這些其實是獨立的星系。

星雲如何形成?用幾個關鍵場景來理解

星雲的形成有多種途徑,以下以幾個常見情境說明:

- 恆星誕生的搖籃:在分子雲(主要是冷的氫分子)內,受重力擾動、外力擾動(如附近超新星爆發)或磁場與湍流影響,氣體局部塌縮,形成密度較高的核心,進而誕生恆星。誕生早期,這些年輕恆星還包裹在氣體塵埃中,整個區域就是我們看到的發射或反射星雲。

- 恆星死亡的回饋:中等質量的恆星在生命末期會把外層物質拋出,形成行星狀星雲;大質量恆星爆炸形成超新星,噴出的物質與衝擊波會塑造超新星遺跡。這些過程把重元素(如碳、氧、鐵)重新送回星際介質,成為下一代恆星與行星的材料。

- 星際相互作用:兩個星雲或氣體流交會會引發壓縮與不穩定,促進星形成。另外星系之間的潮汐擾動也能把氣體拉出,形成巨大的星雲結構。

為什麼星雲會呈現不同顏色?

星雲的顏色來自幾個來源:

- 化學元素的發光:氫最常見,當氫原子被高能光子電離再重新組合,會發出紅色的H-alpha線;氧、氮等元素也會發出特定顏色的輻射。這是發射星雲色彩的主因。

- 散射作用:小顆粒(塵埃)對藍光散射較強,導致反射星雲偏藍,類似地球大氣讓天空呈藍色的原因。

- 吸收與黑暗輪廓:密集的塵埃會吸收背景光,使某些區域看起來黝黑,形成暗星雲的形態。

- 觀察工具的影響:不同濾鏡與合成技術會強調不同元素的顏色。在許多天文照片中,科學家會使用窄波段濾鏡(例如H-alpha、OIII)並將它們各自映射到可見色道,產生華麗的假色影像,既科學又具藝術感。

肉眼與業餘望遠鏡能看到什麼?

不用裝滿儀器,你也可以欣賞星雲:

- 在光害較低的地方(例如郊外或山區),你可以看到銀河帶中較亮的發射星雲或星團的模糊亮斑。獵戶座大星雲在冬季夜空十分顯眼,用一架小型望遠鏡就能看到許多細節。

- 反射星雲與暗星雲在視力與觀測條件較好的情況下能以暗淡的模糊形狀出現。馬頭星雲需要較大口徑望遠鏡和良好對比才能看見。

- 用手機拍攝配合長時間曝光或利用業餘天文攝影設備,可以拍到許多細節與顏色,讓星雲的美更容易呈現。

星雲在科學上的重要性

星雲不是只是漂亮的天文攝影題材,它們在天文學上具有關鍵意義:

- 星雲是恆星形成的現場,研究它們可以幫助我們理解恆星與行星如何誕生。

- 行星狀星雲與超新星遺跡告訴我們恆星演化的末期,以及重元素如何被製造與散布到星際空間。

- 星雲的化學成分與溫度、密度提供了星際介質的物理條件資訊,影響整個星系的演化。

- 遙遠的星雲或星系能作為觀測宇宙學現象的標竿,幫助我們了解宇宙在不同時間的樣貌。

幾個你可能想知道的常見問題

Q:為什麼有些星雲看起來像彩色照片,而我用望遠鏡看到都是灰色?

A:人眼在昏暗光源下對顏色的敏感度低,尤其是細長或微弱的顏色差異。相機可以長時間累積光子,捕捉到更多顏色與細節。此外,天文攝影有時會使用窄波段或假色處理來突顯元素發光。

Q:星雲會消失嗎?

A:會。星雲會隨時間演化:有的被恆星的輻射吹散,有的被重力再次塌縮形成新恆星,有的在超新星衝擊下被稀釋。這些過程的時間尺度從數千年到數百萬年不等,對人類來說很長,但在宇宙尺度上是恆常的變化。

Q:我們的太陽會形成行星狀星雲嗎?

A:是的。類似太陽質量的恆星在走到紅巨星階段後會把外層拋出,最後出現一個行星狀星雲,核心殘留一顆白矮星。這大約是太陽在數十億年後的命運。

觀星小提示:如何用簡單工具尋找與欣賞星雲

想在香港或周邊短途旅行中觀察星雲,這裡有幾個實用建議:

- 選地:選擇光害較低的地點,例如離市區較遠的郊外或山頭。即使不是完美黑暗,晴天與較高海拔也能幫助觀察。

- 時間:不同星雲在不同季節出現於夜空不同位置。可以用手機天文App快速查詢哪些星雲在今晚可見。

- 工具:用雙筒望遠鏡能在野外快速發現亮星雲;入門級折射或反射望遠鏡(口徑約6至8寸)能看到更多細節。若你對攝影有興趣,長時間曝光的相機(搭配赤道儀)會帶來驚喜。

- 耐心與經驗:觀察星雲需要耐心。先學會辨識周遭亮星位置,再用它們作為尋找星雲的指標。

結語:星雲,不只是美景,也是宇宙的生命故事

從古人仰望夜空、以神話與生活連結星雲,到現代科學揭示它們是恆星誕生與死亡的場所,星雲承載了人類對宇宙的好奇與探索。下一次當你看到一張星雲照片、或在夜空中辨認出一片淡淡的光,別忘了它代表的是物質循環的故事:那是恆星正在誕生、死亡,或是把元素散播到廣闊空間,為未來新的世界鋪路。帶著這樣的想像去觀察,天上的彩雲會更有深度,也更令人感動。