白矮星的最後一擊:揭開 Ia 型超新星的奇特物理面紗

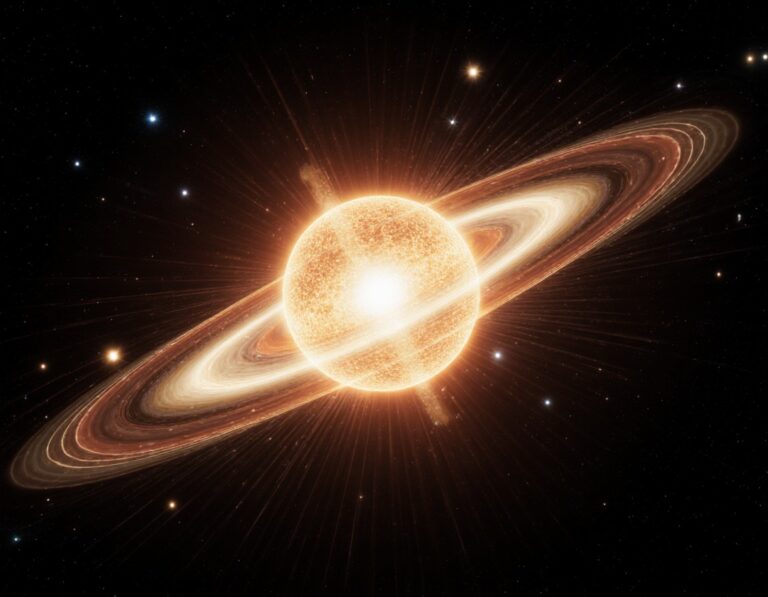

夜空中突然出現的一顆明亮新星,可能只是另一顆恆星的短暫爆發;但如果那道亮光來自遙遠星系的中心,且光度恆定、光譜無氫線,那它很可能是一顆 Ia 型超新星(Type Ia supernova)。這種爆炸不僅是天文學家用來測量宇宙距離的「標準燭光」,更是核物理、恆星演化與宇宙學交會的奇特現象。本文將從科學家的視角,帶你一步步理解 Ia 型超新星到底有什麼稀奇古怪的物理特性,為何它在天文學中如此重要。

為何 Ia 型超新星與一般超新星不同?

超新星泛指恆星生命末期的劇烈爆炸,但這個分類下有多種類型。Ia 型超新星最重要的兩個特徵是:光譜上缺乏氫線,以及在光度曲線(亮度隨時間的變化)上具備相對一致的形狀與峰值亮度。換句話說,觀測到的 Ia 型超新星通常在達到最大亮度時擁有非常相近的絕對光度,使它們成為測量宇宙距離的有力工具。

這種一致性並非偶然,而是源自其爆炸的「同源機制」——主要由碳-氧白矮星在特殊條件下發生熱核爆炸。與核心崩塌型(例如 II 型)超新星不同,Ia 型超新星不是由大質量恆星的核心直接坍縮成中子星或黑洞,而是由一顆已經演化成白矮星的小而致密天體爆炸。

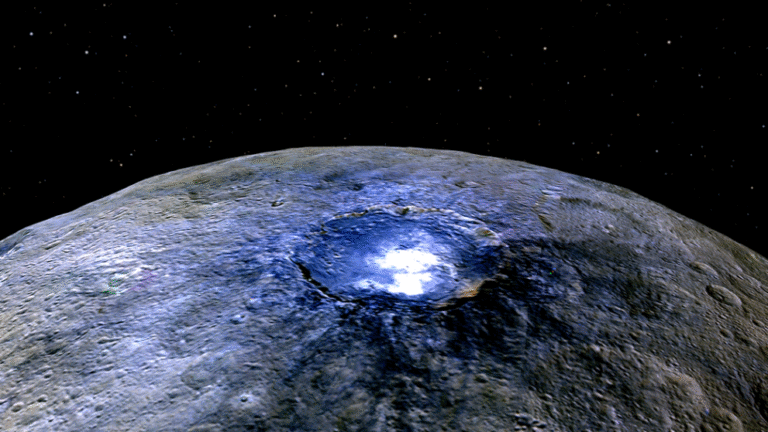

白矮星:微小卻致命的主角

要理解 Ia 型超新星,先從白矮星開始。白矮星是像太陽這類中等質量恆星生命末期的殘骸——質量大致在太陽質量以下,但體積僅如地球般小,密度極高。它們主要由碳和氧組成,支持自身的力量不是熱壓,而是所謂的電子簡併壓力:電子的量子性質使它們無法被無限壓縮。

但這種「簡併壓力」有上限。當白矮星的質量接近約 1.4 倍太陽質量(稱為錢德拉塞卡極限,Chandrasekhar limit)時,簡併壓力無法再支撐重力,會導致劇烈變化。Ia 型超新星的關鍵就在於白矮星接近或達到這個極限,並在中心點燃碳燃燒,進而引發整顆恆星的熱核燃燒與爆炸。

爆炸觸發有兩條主要路徑

觀測與理論顯示,能讓白矮星達到爆炸臨界的途徑大致有兩種:單星吸積(single-degenerate)和雙星合併(double-degenerate)。

單星吸積模式:白矮星與一顆伴星(通常是主序星或紅巨星)在緊密軌道。白矮星從伴星吸取物質,當質量逐漸接近錢德拉塞卡極限時,中心溫度升高並點燃碳燃燒,導致不可逆的熱核爆發。

雙星合併模式:兩顆白矮星在引力波向外耗損能量後逐漸螺旋合併。合併後的殘骸若質量超過極限,也會點燃熱核燃燒並爆炸。這模式近年因為引力波天文的發展與多項觀測證據而受到更多關注。

儘管出發點不同,兩種路徑的共同結果往往是中心區域出現極高溫度與壓力,碳氧迅速燃燒成更重元素,並以摧枯拉朽之勢將整顆白矮星拆解成高速噴出的物質。

核物理:為何 Ia 型超新星如此明亮?

Ia 型超新星的光源並非爆炸瞬間破碎所釋放的動能直接照亮,而是來自放射性同位素的衰變。最重要的是鎳-56(56Ni)和它的後續產物。

在爆炸過程中,中心巨量碳與氧在高溫高壓下經由核融合一路合成出比鐵更重的核素,其中生成大量的鎳-56。鎳-56 隨後經 β 衰變變成鈷-56,再衰變成穩定的鐵-56;每一步衰變會釋放出 γ 射線與帶電粒子,這些高能光子與電子被炸碎的殘骸吸收後再轉化成可見光,使超新星在數週到數月內維持明亮。

有趣的是,爆炸產生的鎳-56 量決定了光度曲線(尤其是峰值亮度)的大部分。這就是為什麼多數 Ia 型超新星在達到最大亮度時看來相似:因為它們的爆炸機制會產生接近的鎳-56 量。當然,實際上仍有一定的變異,這也促使天文學家發展經修正的標準燭光模型來提高距離測量精度。

光度曲線與光譜:診斷爆炸細節的關鍵

我們如何從地球上識別一顆 Ia 型超新星?兩把鑰匙是光度曲線與光譜。

光度曲線:Ia 型超新星在光度上快速上升至峰值(通常幾天到兩週),隨後以一個可預測的速率衰減。這個衰減受到鎳-56 衰變與物質膨脹變得透明的競爭影響。觀測到的「峰值亮度與衰減速率之間的關係」為所謂的 Phillips 關係,是校準 Ia 型超新星作為標準燭光的基礎。

光譜:在可見光譜上,Ia 型超新星的一個顯著特徵是鋅氧(Si II)吸收線以及缺乏氫線。氫線缺席是判定它不是大質量恆星核心崩塌型的關鍵。同時,光譜上的線位移(藍移)告訴我們高速噴出物的速度:常見速度在一萬至兩萬公里每秒,這代表物質在數秒到數分鐘內被加速到極高速率離開原恆星。

奇特的物理屬性一:極為一致的峰值亮度(但並非完全一樣)

Ia 型超新星之所以重要,是因為它們的峰值亮度相對一致。這種一致性源於白矮星在類似質量與組成下爆炸,形成相近量的放射性鎳。然而,細看會發現變異:不同系統的金屬量、白矮星旋轉、合併動力學與環境(例如周圍星際物質)都會導致光度與光譜上的小差異。

天文學家因此利用經驗公式(例如 Phillips 關係)來校正這些差異,使 Ia 型超新星成為精準的距離指標。這些校正的方法是現代宇宙學,像是暗能量研究的基石之一。

奇特的物理屬性二:核燃燒的多樣燃燒方式

在白矮星中,碳燃燒可以以不同的方式傳播。主要有兩種燃燒模式:

爆燃(deflagration):燃燒前緣以亞音速傳播,透過熱傳導讓相鄰區域逐步點燃。這種慢速燃燒容易造成不完全燃燒,保留較多中間質量元素(比如矽、硫),有時不易摧毀整顆白矮星。

延遲爆燃或轉換為爆轟(delayed detonation / detonation):燃燒開始以亞音速形式進行,但隨後在某些條件下轉為超音速的爆轟波。爆轟能在短時間內把大量物質完全燃燒成鐵組元素,產生大量鎳-56,導致更亮的超新星。

這兩種模式的相對貢獻與轉換條件是理論與數值模擬的重要研究課題,直接影響產物分布、光譜以及光度曲線的形狀。

奇特的物理屬性三:化學與空間異質性

爆炸不是完全對稱的。觀測顯示,Ia 型超新星的殘骸在化學組成與速度分布上往往具有層層結構:內層多為鐵組元素(由鎳衰變而成),外層則為中間質量元素(矽、鈣、硫等),最外層偶爾會有殘留的未燃燒碳。這種分層反映了燃燒波的前進與不同燃燒條件下核融合路徑的差異。

更進一步,多維數值模擬指出,爆炸往往存在不對稱性與湍流,導致各方向上觀測到的光譜差異。這些不對稱性也可能與爆炸前白矮星的旋轉、合併過程或伴星的存在有關。

與宇宙學的連結:為何 Ia 型超新星能告訴我們宇宙在做什麼?

因為 Ia 型超新星在達到峰值光度時很接近標準亮度,天文學家可以透過比較觀測視測亮度與理論絕對亮度來推算距離。二十世紀末,兩個獨立團隊利用 Ia 型超新星測得的距離發現遠方超新星較暗,暗示宇宙膨脹速度在加速,這項發現導致「暗能量」被提出,並讓發現者獲得諾貝爾物理學獎。

然而,若想把這些觀測變成精確的宇宙學參數(如暗能量的方程式參數 w),我們必須非常了解 Ia 型超新星的系統性誤差:光度如何隨金屬量改變?不同環境(如年輕或年老銀河)內 Ia 型超新星是否有不同特性?白矮星合併與單星吸積各自的比例如何隨時代改變?這些問題都直接影響宇宙學的精準度。

近期進展與未解之謎

近年來,天文學在多波段(從紫外、可見到紅外)以及多信使(電磁觀測與引力波)方面取得突破,提供更多證據來約束 Ia 型超新星的起源。比如:有些 Ia 型超新星在爆發前顯示出伴星的痕跡或與周圍物質交互的跡象,支持單星吸積模式;另一些事件的觀測則更符合雙白矮星合併。

同時,超高解析度的遙感以及殘骸的遺跡觀測,開始揭示爆炸後元素分布的不對稱性與化學指紋。數值模擬也越來越精細,能在三維中追蹤湍流與燃燒前緣的演化。

然而關鍵問題仍未有定論:究竟哪一種路徑佔主導?是否兩種機制都普遍存在而分別主導不同子類?我們如何從觀測上無歧義地分辨?這些問題牽涉到恆星演化、二元演化,以及核子物理在極端條件下的表現,仍是活躍研究領域。

結語:從白矮星的微小尺度到宇宙的宏觀命運

Ia 型超新星是一個令人著迷的天文現象:看似來自微小而平凡的白矮星,卻能釋放出與整顆星系規模相當的亮度,並在宇宙尺度上留下可測量的標記。它的奇特物理在於核燃燒的放射性驅動、極端的簡併物質條件、各種燃燒模式與合併動力學交織出多樣的觀測特徵。

對於非專業的觀察者來說,了解 Ia 型超新星不僅能讓你在晚間望遠鏡下辨識那道突然出現的亮光,更能體會科學家的思維——從微觀核反應到宏觀宇宙膨脹,從理論模擬到精密觀測,任何一個細節都可能改變我們對宇宙的理解。

未來,隨著更大規模的巡天計畫、更靈敏的多波段儀器與引力波觀測的加入,我們會更接近解開 Ia 型超新星的全部祕密。到那時,它不僅仍會是測量宇宙的燈塔,也會是理解恆星死亡與元素誕生的重要實驗室。