【深度認識】磁星

想像一下,你正坐在香港的維多利亞港邊,仰望夜空,那無盡的星辰中,隱藏著一些極端的天體,它們的磁場強大到能扭曲周圍的空間,甚至影響遙遠的地球。這些神秘的存在,就是磁星(magnetar)。今天,讓我們一起深入探索磁星的世界,從它的基本特徵,到它如何形成,以及它對我們理解宇宙的啟發。無論你是天文愛好者還是初學者,這篇文章應該能讓你體會磁星的厲害。

什麼是磁星?

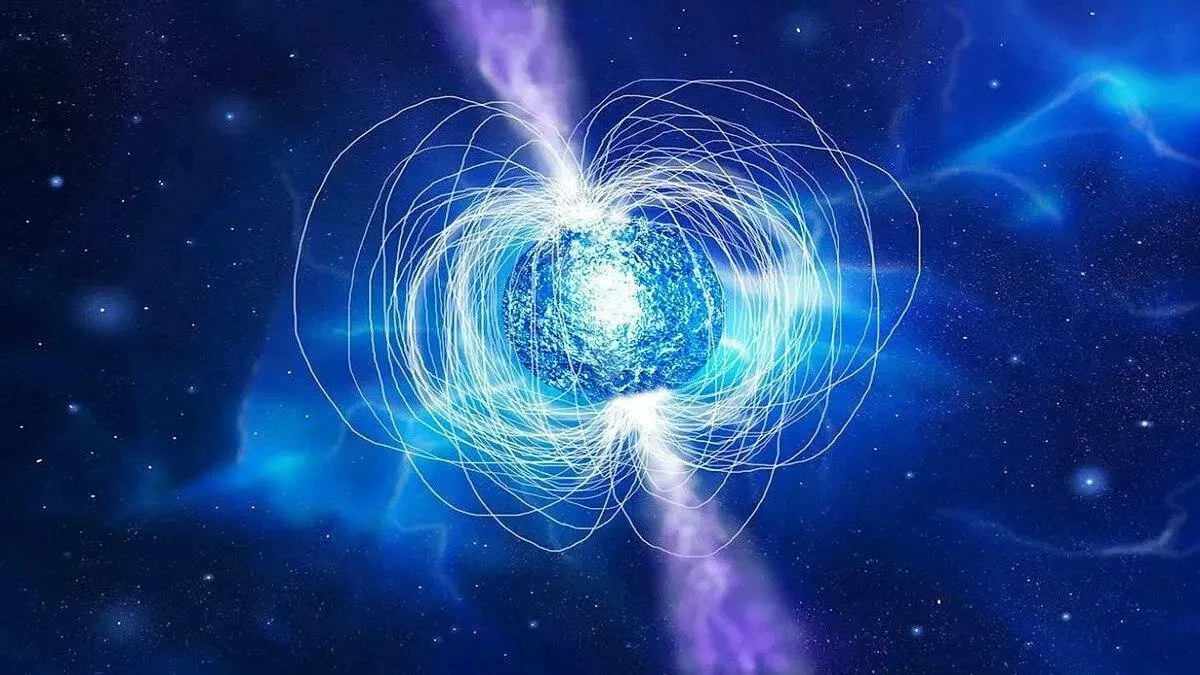

磁星是中子星(neutron star)的一種特殊類型,中子星本身就是恆星演化的終點產物。簡單來說,當一顆質量很大的恆星耗盡燃料後,它會經歷超新星爆炸,核心坍縮成一個極其緻密的球體,這就是中子星。而磁星則是其中磁場特別強大的那種,磁場強度可以達到地球磁場的億萬倍以上。

讓我們用生活化的比喻來理解:想像一顆普通的中子星就像一顆高密度的高爾夫球,而磁星則像是這顆球上安裝了超強磁鐵,能把附近的鐵釘都吸過來,甚至遠處的東西也會受到影響。在天文學中,磁星被歸類為軟伽瑪重複源(Soft Gamma Repeaters, SGR)或異常X射線脈衝星(Anomalous X-ray Pulsars, AXP),這些名字聽起來很專業,但它們只是描述磁星發出的輻射類型。

為什麼磁星這麼特別?因為它們的磁場不是一般的強,而是宇宙中最強的已知磁場之一。這讓磁星不僅是天文學的研究熱點,還能幫助我們理解極端物理現象,比如量子電動力學(quantum electrodynamics)在現實中的應用。

磁星的基本參數:與太陽和地球的比較

要真正認識磁星,我們先來看看它的基本參數,並與我們熟悉的太陽和地球比較。這樣,你就能感受到它的極端之處。

首先,質量(mass):磁星的質量通常在1到2倍太陽質量之間。太陽的質量約為1.989 × 10^30 公斤,這意味著磁星雖然體積小,但質量與太陽相當。想像一下,把太陽的全部質量壓縮成一個小球,這就是磁星的密度之高!相比之下,地球的質量只有太陽的約3 × 10^-6倍,簡直微不足道。

體積(size):磁星的直徑通常只有10到20公里左右。這比香港島的長度(約15公里)還要短!而太陽的直徑是139萬公里,地球則是1.27萬公里。也就是說,磁星的體積只有太陽的億萬分之一,但密度卻高達每立方厘米10^14到10^15克,相當於把一座山壓縮成一粒糖的大小。

與地球的距離(distance from Earth):磁星大多位於我們的銀河系內,已知最近的磁星如SGR 0418+5729,距離地球約6500光年。一光年是光速行進一年的距離,約9.46 × 10^12公里,所以這距離遠超我們能想像。相比之下,太陽距離地球只有1.5億公里(1個天文單位,AU),地球上的我們永遠不可能直接看到磁星,但透過太空望遠鏡如錢德拉X射線天文台(Chandra X-ray Observatory),我們能觀測到它們的輻射。

溫度(temperature):磁星的表面溫度可以高達數百萬度開爾文(Kelvin),遠超過太陽表面的約5500度。內部溫度甚至可能達到10億度!這讓磁星像一個永不熄滅的爐子,不斷釋放X射線和伽瑪射線。地球的平均溫度只有約15度,所以磁星的熱度足以融化任何已知物質。

成分(composition):磁星主要由中子組成,外層有一薄薄的鐵和輕元素殼。與太陽(主要是氫和氦)或地球(岩石和金屬)不同,磁星的內部是中子簡併態(neutron degenerate matter),一種極端狀態下的物質,違反了我們日常物理定律。

自轉時間(rotation period):磁星自轉非常快,周期從幾秒到幾分鐘不等。有些磁星的自轉周期可短至2秒,這比地球的自轉(24小時)快得多。太陽的自轉周期約25天(赤道處)。磁星沒有公轉時間,因為它們不是行星,而是獨立的恆星殘骸,但有些可能在雙星系統中環繞伴星。

這些參數讓磁星成為宇宙中的“極端運動員”,它們的磁場強度是關鍵,通常在10^14到10^15高斯(gauss),而地球磁場只有0.5高斯,太陽磁場約幾千高斯。想像你的冰箱磁鐵是1高斯,那磁星的磁場強大到能從數千公里外拉動你的手機!

磁星的形成歷史:從恆星到極端天體

磁星的歷史可以追溯到大質量恆星的生命週期。讓我們一步步來看。

一切從一顆質量至少8倍太陽質量的恆星開始。這些巨星在數百萬年的生命中,透過核融合產生能量。但當核心的燃料耗盡時,它們會坍縮,引發超新星爆炸(supernova explosion)。在這個過程中,外層物質被拋射出去,核心壓縮成中子星。

但不是所有中子星都成為磁星。磁星的形成需要特定條件:快速自轉和大質量恆星的強磁場遺留。科學家認為,磁星的超強磁場來自於“磁通量守恆”(magnetic flux conservation),也就是說,恆星坍縮時,磁場被壓縮放大。想像把一團麵團壓扁,裡面的磁力線被擠壓得更密集。

歷史上,第一個被確認的磁星是1979年發現的SGR 0526-66,位於大麥哲倫雲(Large Magellanic Cloud)。但真正讓磁星進入公眾視野的是2004年的SGR 1806-20爆發,那次事件釋放的能量相當於太陽幾十萬年的輸出,影響了地球的電離層。這提醒我們,磁星雖然遙遠,但它們的活動能波及我們。

近代研究顯示,銀河系中約有20多顆已知磁星,但估計總數可能上千。它們的年齡通常在幾千到幾萬年,因為磁場會隨著時間衰減,轉變成普通中子星。這段歷史不僅是天文學的寶藏,還啟發我們思考宇宙的演化。

磁星的極端物理:磁場與爆發現象

現在,讓我們深入磁星的核心魅力:它的磁場和相關現象。這部分會有點專業,但I’ll keep it simple。

磁星的磁場是宇宙中最強的,強到能引起“星震”(starquake),類似地球的地震,但發生在中子星的外殼。當磁場扭曲外殼時,它會破裂,釋放巨大能量,產生伽瑪射線爆(gamma-ray bursts)或X射線閃焰(X-ray flares)。例如,2004年的那次爆發,能量在0.2秒內釋放,等於太陽10萬年的總輸出!

這些爆發讓磁星成為軟伽瑪重複源(SGR),它們會不定期重複爆發。另一類是異常X射線脈衝星(AXP),它們更穩定地發出脈衝輻射,像宇宙中的燈塔。科學家用費米伽瑪射線太空望遠鏡(Fermi Gamma-ray Space Telescope)觀測這些現象,發現磁場能扭曲真空,產生粒子-反粒子對(pair production),這是愛因斯坦相對論的極端驗證。

比喻來說,磁星就像一個充滿壓力的氣球,磁場是外力,不時戳破氣球釋放能量。這不僅專業,還很近代:2020年,科學家發現一顆磁星發出的快速射電暴(fast radio burst, FRB),這是首次將FRB與磁星聯繫起來,解決了天文學的一大謎團。

深入一點,磁星的磁場來自於內部的超導體(superconductor)性質,中子形成Cooper對,產生磁矩。這是量子力學在宏觀尺度上的應用,讓磁星成為測試極端物理的天然實驗室。

磁星對天文學的啟發與未來觀測

磁星不僅是個奇觀,還啟發我們許多。舉例來說,它們幫助我們理解中子星的內部結構,可能包含奇異物質如夸克膠子漿(quark-gluon plasma)。在香港這樣的城市,我們常用手機導航,這依賴衛星,但磁星的研究能推進引力波檢測,如LIGO(Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory)觀測中子星合併。

未來,詹姆斯·韋伯太空望遠鏡(James Webb Space Telescope)或中國的慧眼衛星(HXMT)將提供更多數據。想像一下,如果我們能模擬磁星的磁場,或許能開發新磁性材料,應用在日常生活中。

結語:磁星的宇宙啟示

回顧這趟旅程,從磁星的基本參數到它的形成和爆發,我們看到了宇宙的極端一面。這些小小天體,質量如太陽,體積如城市,磁場強如無敵,卻在銀河系中靜靜閃耀。它們不僅是天文學的瑰寶,還啟發我們思考生命的渺小與宇宙的宏大。

下次當你看到夜空,不妨想想磁星的存在。它們雖遙遠,但透過科學,我們能觸及,希望這篇文章激發你的好奇心。