【深度認識】月球

每當夜空晴朗,不少香港人都會抬頭欣賞那顆銀白色美麗的月球。無論是中秋賞月,還是細聽古人詩詞,月亮都和我們的生活緊扣在一起。但細心想想,你真的認識這顆日日夜夜陪伴地球的近鄰嗎?究竟月球有多大、多重,和地球、太陽有甚麼分別?為何我們總是只見到同一面月亮?今天,就讓我們從科學角度,深度探索這顆既熟悉又神秘的天體。

月球的基本參數:地球的忠實伴侶

月球(Moon)是地球唯一的天然衛星,也是太陽系中第五大衛星。雖然在夜空中顯得耀眼奪目,其實月球和地球比較,是個「小不點」。

- 體積:月球的直徑約是3,474公里(地球直徑的0.27倍),體積約為2.2 x 1010 立方公里,只有地球的1/49。

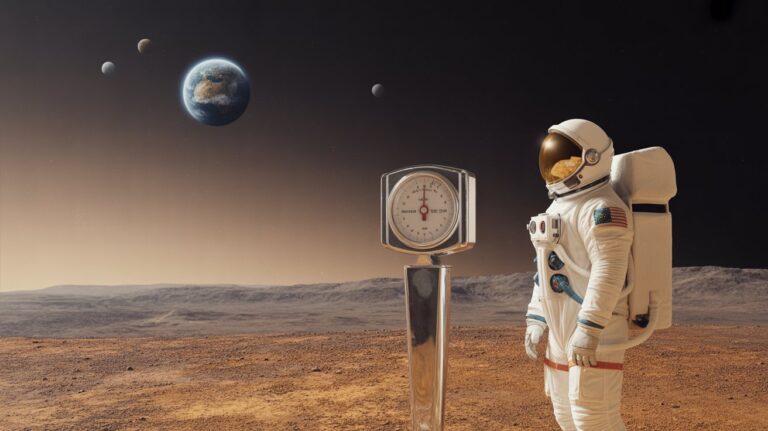

- 質量:月球的質量為7.35 x 1022公斤,等於地球的1/81,換句話說,地球大約可以「製造」81個月球。

- 與地球距離:平均距離約384,400公里,這相當於香港和英國來回500次。這個距離並不是一成不變,因月球軌道有點橢圓,每月最近(近地點)約363,300公里,最遠(遠地點)約405,500公里。

- 表面溫度:月球沒有大氣,白天(陽光直射)表面溫度可高達127°C,晚上卻可降至-173°C,高低落差超過攝氏300度!相比地球有厚厚氣層保護,溫差就溫和得多。

- 成分:月球表面多由氧、矽、鎂、鐵、鈣、鋁等組成,有大量岩石和細小月塵。和地球相比,月球缺少水和大氣,表面環境非常荒涼。

- 自轉與公轉週期:月球自轉一圈需27.32天,公轉地球一週也近乎一樣(27.32天),這種「同步自轉」(synchronous rotation),令我們總是只能望見同一面月亮。

「月球只見一面」:背後的同步自轉之謎

為何月亮無論缺圓圓缺,始終都用同一面朝向地球?原來這不是巧合,而是所謂「潮汐鎖定」(tidal locking)現象。遠古時,月球自轉與公轉速度不同,但地球萬有引力產生了潮汐力,把月球的自轉逐漸拉慢,最終自轉時間「鎖定」與公轉一致。由此,每次回家都像與家中的「守門員」見面,面對的總是同一張熟悉的臉。

因此,地球觀測者能看到的「可見月球面」只佔約59%,餘下41%——即「月球背面」(far side)——直到太空時代才被揭示。

月球的誕生:天體大碰撞的驚人假說

科學家普遍認為月球誕生於約45億年前,與地球同期誕生。最受主流認可的是「大撞擊假說」(Giant Impact Hypothesis):一顆火星大小的原始行星「忒伊亞」(Theia)撞向原始地球,撞擊噴出的物質最終凝聚成為今天的月球。

這解釋了為何月球和地球有極多相似處(例如同樣的氧同位素比例),但又相對貧乏鐵等重金屬。換個比喻,就是地球受到重擊後「脫落」了一層外皮,這層外皮成了月球,使它成分與地球地殼較接近。

地球、太陽與月球:三者的動力舞蹈

月球除了繞地球公轉(約27.32天一圈),同時跟隨地球繞太陽公轉(365.24天)。從我們角度看,月亮有時在地球和太陽之間,就有機會出現「日食」;反之,地球夾在中間,就有「月食」。這種天文現象千變萬化,有時甚至可以直接於香港觀賞。

月球是太陽系第五大衛星,但跟母體地球相比,比例卻遠大於其他行星的衛星。例如木星最大衛星伽利略衛星直徑亦只有母星的0.04倍,反觀月球有地球直徑的0.27倍,體積和質量算是「大份厚禮」。

月球對地球的巨大影響:潮汐、穩定氣候與生命

- 潮汐現象:月球引力拉動地球海水產生潮漲潮退,間接影響地球海洋生態與人類生活習性。例如香港漁民幾乎天天都要根據潮汐表出海。

- 穩定地軸:地球自轉軸(傾斜23.5度)因月球存在較為穩定,令四季有規律交替。沒有月球,科學家推算地軸會「搖晃」得更厲害,氣候或會變化無常。

- 夜間亮度:月球反射太陽光,為夜晚添上天然照明(即使只是反射8%入射太陽光),古代沒有街燈的年代,滿月夜晚對生活至關重要。

可以說,人類文明與月亮密不可分,無論是掌控農業節奏,還是計算時曆(農曆、伊斯蘭曆都是根據月相推算),月球都是我們的「時間守護者」。

月球表面:灰塵、隕石坑與「海」的世界

用望遠鏡細看,月球表面坑坑窪窪,遍布隕石坑(crater)與大片「月海」(mare,並非真正海洋而是古代火山噴發後形成的平原)。

- 隕石坑:因月球沒大氣保護,太空物體直接撞擊,留下深淺不一的撞擊坑。

- 月海:暗色且平滑地區,大多數分布於近地面,是較新的熔岩流冷卻而成,例如「風暴洋」(Oceanus Procellarum)、「寧靜海」(Mare Tranquillitatis)。

- 高地:亮色且崎嶇的區域,多為古老陸地。著名月球高地區域如阿爾卑斯山(Montes Alpes)。

你在中秋夜觀賞的那些月亮「圖案」,其實就是這些明暗地形的混合,「月兔捣药」的傳說由此而生。

月球探索的現代歷史與未來

1969年,「阿波羅11號」(Apollo 11)帶領人類首次登陸月球,「一小步,一大步」成為20世紀最具象徵性的科學壯舉。其後各國持續以無人探測器探索,甚至帶回月岩樣本作深入分析,令我們更理解這顆天體的化學和地質歷史。

近年,中國、美國等國家紛紛推出新一輪月球探測計劃,著眼於建月球基地、尋找水源以支持未來更遠太空任務。月球再次成為太空競賽的新焦點。香港無論身處哪一角落,一抬頭都能守望同一顆月亮,正好見證人類對科學探索的無窮熱情。

結語:月球帶來的啟發

月亮不只是詩情畫意,它蘊含著豐富科學意義,是觀察、研究天文學的極佳「活教材」。夜深時分,只要你願意多看一眼月亮,便會發現它和地球、太陽之間,有著微妙但又關鍵的聯繫。

月球教曉我們太空無垠、宇宙之大;也提醒我們,地球的穩定與生命的出現,往往有賴宇宙中看似渺小至默默無聞的「配角」協助。下次賞月,不妨想起這位人類最早的「太空鄰居」——月球,它一直在夜空守候,見證人類的歷史與進步。