【深度認識】小行星帶

談到宇宙,我們最常想起太陽、地球或者嫦娥奔月的月球。其實,在這些家喻戶曉的天體之間,還有一個你可能每天經過(至少在想像上經過),但從未真正「見過」的神祕空間:小行星帶(Asteroid Belt)。假如太陽系是一個浩瀚的高速公路,小行星帶就是一個介乎於“內地”與“邊疆”的大型交通圈,有如香港的獅子山隧道口不斷來往的車流,只不過這裏穿梭的,不是車,而是一塊塊大小不一、形狀各異的太空石頭。

小行星帶:太陽與火星間的太空工地

小行星帶位於太陽和距離它第四近的火星之間,這個區域就像半隧道,亦即是警告標示:『過了這一片,就不再是地球熟悉的天地了。』換句話說,這裏是太陽系的內圈和外圈之「分水嶺」。其環繞太陽公轉的半徑大約介乎2.1至3.3天文單位(AU,1 AU約等於1.496億公里),即大約是3.15億至4.94億公里。

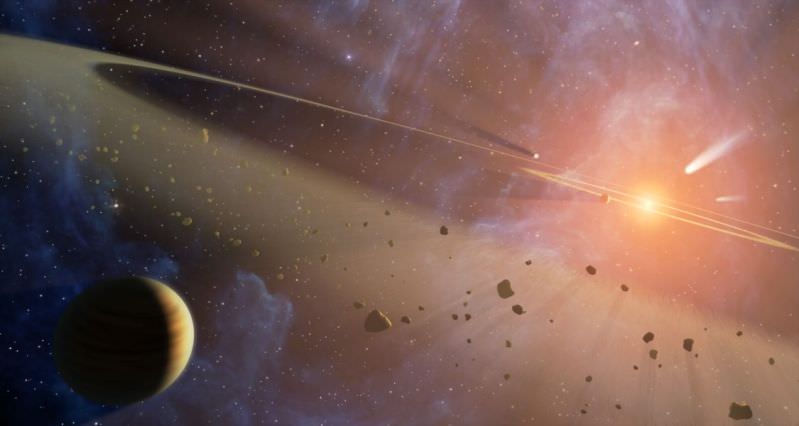

這條看似神秘的帶狀區域不僅分隔了我們的家園與巨行星,也保存著太陽系早期形成的秘密。你可以將它想像成一個古老建築工地的殘餘石屑——地球和其他行星在形成時,把附近的物質搶走合成「星球寶寶」,然而有一批物質因為木星的引力攪亂,無法聚合成真正的行星。結果形成了一個密密麻麻的「碎石帶」。

基本參數與特質——細說「太空碎石場」規模

小行星帶可不是傳說中的「擁擠車站」,它實際上比你想像中稀疏得多。整個小行星帶的總體積約為1.5×1018 立方公里,但分布非常廣闊;若我們將小行星帶所有物質合併為一顆天體,其質量僅得地球的約4%(即大約3×1021 公斤),甚至比地球的月球還要小。這大概好比你將全港九新界所有細沙掃到一個港島小攤,如果疊成球,只能做一個介乎月球與香港島之間大小的石球。

溫度方面,因距離太陽較遠,小行星帶平均表面溫度介乎攝氏-73℃至-108℃(約等於-100°F至-163°F),夏天傍晚餐廳冷氣都比這裡溫暖得多。小行星的成分五花八門,包括岩石、金屬與冰,亦有些蘊藏著早期太陽系的原始有機分子,科學家希望這些分子能啟發我們對生命起源的認知。

在小行星帶內,最大的小行星名為穀神星(Ceres),直徑約940公里,自轉週期約9小時,並以4.6年環繞太陽一週。相比地球的自轉(24小時)與公轉週期(1年),小行星的「一天」和「一年」都可以大相逕庭。另一著名小行星「灶神星」(Vesta),直徑525公里,平均自轉5.3小時,公轉週期3.6年。

哪些天體在小行星帶?一帶之內有萬象

小行星帶內約有百萬顆直徑超過1公里的小行星,到目前為止科學家已編號並詳細觀測的就超過一百萬顆,其中最大五顆分別是穀神星(Ceres)、灶神星(Vesta)、智神星(Pallas)、婚神星(Hygiea)及妊神星(Juno),前兩者佔了帶內物質的四成。

穀神星更是太陽系中唯一獲國際天文聯會(IAU)認可的「矮行星」(Dwarf Planet),就如太陽系裡的「特選小巨人」。至於體積最小的一些小行星,小如香港荃灣的馬會「剛剛夠坐兩個人」的紙箱,大的不過像天水圍體育館那樣,其次大者如長洲島一樣大。

怎樣誕生?「未出生」的行星故事

每逢有人問天文學家『小行星帶從何而來?』,我總喜歡形容為無緣出世的行星胎——小行星帶的物質其實本打算在46億年前聚成完整的行星,就像麵粉、蛋、牛奶原本打算成為蛋糕。但木星這個「頑皮大哥哥」靠近時,引力總是不斷攪亂這批材料,令它們結合無果,最終只得形成無數小石塊。

這也解釋了小行星帶分裂成千萬小顆塊頭,且形狀、成分各異——正如不同家庭主婦所做的曲奇,可以加果仁、朱古力豆、甚至葡萄乾,每批都獨一無二。

密度與碰撞:星際交通其實十分安全?

電影畫面常見太空飛船穿梭於密密麻麻、碰撞連場的小行星帶,現實卻全非如此。如果你開著太空車駛入小行星帶,大部分時候附近都不會有半塊大石,你甚至可能數天才撞見一塊小石頭。其實小行星平均相距超過100萬公里——約等於香港到台北的距離繞地球25圈!

不過也不能掉以輕心,偶爾也有軌道變化使小行星互撞,部分碎片甚至被木星、地球等大行星引力扯出帶外,墜落至其他星球,包括我們地球。所以,地球歷史上的巨大隕石撞擊事件,如恐龍滅絕,就有可能源自小行星帶的「流浪者」。

小行星帶的研究價值與最新太空任務

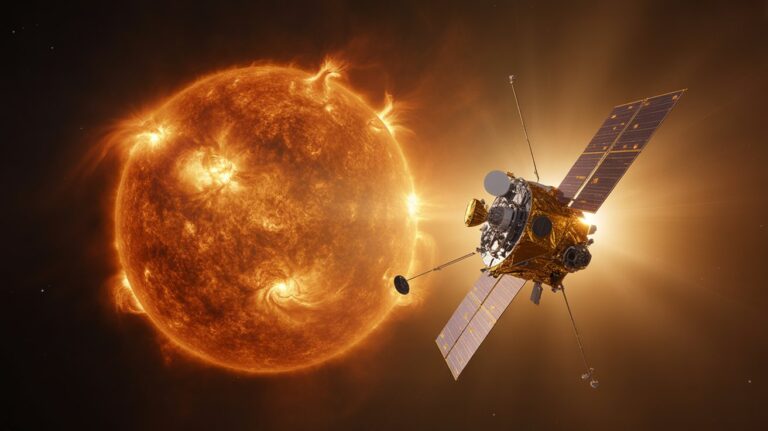

科學家十分重視小行星帶,不單因為它儲存了太陽系的“遠古檔案”,更因為當中蘊含大量稀有金屬(如鎳、鐵、鉑金),被視為未來太空採礦的「黃金地帶」。儘管目前這些資源未易得手,但只是夢想,全球多國已紛紛派出太空探測器前往研究:近年著名的包括NASA的「黎明號」(Dawn),於2011-2018年間成功探索了穀神星及灶神星,並發現其表面存在含冰水、地質活躍的痕跡。

歐洲航天局(ESA)及日本宇宙航空研究開發機構(JAXA)也有各自的計劃,如「赫歇爾」太空望遠鏡揭示小行星帶水分含量遠超以往估算。這些最新發現不但改寫我們對太陽系演化的理解,也為尋找地外生命、太空水資源開闢新方向。

與地球和太陽比較——不同規模 共處一個家

如果你把地球看作一粒沙,小行星帶的所有碎石最多只能合成一粒灰。地球的質量約5.97×1024公斤,是小行星帶物質總和的2000倍有餘,更不用說太陽——太陽的質量約2×1030公斤,是小行星帶的近109 (即10億)倍。

但這條「碎石帶」卻見證太陽系誕生、演化的重要一環。小行星帶不僅是星體間的「分隔帶」,更蘊含著地球水源、甚至生命可能傳播的線索。近年有研究認為,地球早期的水分或部份來自小行星撞擊呢!

結語:近在咫尺的時空博物館

小行星帶彷彿是一部未完成的太陽系歷史紀錄片、一本混亂但珍貴的「太空博物館」目錄。它默默環繞太陽數十億年,不論是飽歷滄桑的穀神星還是微不足道的小石塊,每一顆都保存著遙遠的宇宙記憶。

對於香港都市人——不論你住在天水圍還是北角,抬頭望上夜空時,小行星帶可能正橫跨你頭頂之上。雖然我們肉眼看不到,但它的故事卻正逐步被人類解密。下次再看到和小行星有關的新聞,不妨一想:這個卑微的「太空碎石場」,其實與我們的生活、乃至地球本身密不可分呢!