當行星級小行星來襲,人類能救地球嗎?

為何小行星會致命?

想像一塊「體育館那麼大」的小行星兩星期後要撞地球。它以每小時七萬公里的速度穿過大氣層,產生比太陽還亮的火球,釋放相當於數千顆廣島原子彈的破壞力,摧毀城市、殺死百萬人。這並非科幻——有很多危險天體都是在最後一刻才被發現。2019年有顆像三十層樓高的天體OK只在撞近地球前一天才被發現;另一顆MK在13天前才被發現,若撞上地球,其破壞力分別相當於約3,000與9,000顆廣島炸彈。

傳統“推偏”方法的限制

科學家想過很多辦法把危險小行星改道:把表面塗色讓日光產生推力、讓推進器登陸並慢慢改向、用雷射灼燒或直接撞擊太空船等。但這些方法的問題是效果太小。想像你想讓一艘貨船改向,卻只丟一袋馬鈴薯——船會動,但非常非常少。要讓小行星偏離軌道,通常需要提前數年甚至數十年才有明顯效果。

核武為何不是萬能解?

把核彈直接撞上去不行:小行星撞擊速度太高,會先把彈頭毀掉。空爆(在接近表面幾十公尺引爆)也沒用,因為太空沒有空氣來傳遞爆炸的衝擊波,能量大多浪費掉,頂多在表面挖個坑。至於類似電影情節,登陸鑽孔把核彈埋進去,理論可行但實際幾乎自殺:在微重力下著陸與鑽孔都極度困難且耗時,而我們通常沒那麼多時間。

小行星的祕密弱點:鬆散的碎石堆

長期以來大家把小行星想成堅硬的巨石,但實際上多數是像「鬆散的碎石堆」:由石塊、卵礫、塵土鬆散堆積在一起,重力小而結構鬆。這個特性帶來了新的破壞可能性:與其慢慢推,不如把它粉碎。

穿透彈(penetrator):木匠式的斧頭解法

像劈木頭不會丟石頭,而是用斧頭一樣,科學家提出用超密、超硬的“穿透彈”。它們由鎢等高密度金屬製成,細長幾米,質量很大。方法不是發射子彈去追撞,而是把這些穿透彈靜置在小行星路徑上——對於高速逼近的小行星,這些靜止物看起來等同於高速撞擊。以一顆100米的小行星為例,我們可以在距地球約兩百萬公里(約四倍月球距離)處部署一枚大約2公尺、2.5噸的穿透彈。當小行星以每小時七萬公里的速度撞上它,釋放出的能量相當於約120公噸TNT,穿透、氣化並在內部挖出一個通道,整顆石頭被炸裂成數千碎片。這些碎片在一天後抵達地球時,已被極大地分散到數十萬平方公里的範圍內,變成大氣層可以吸收的「煙火秀」,把大災難變成局部破壞。

行星級威脅(彗星)為何更難?

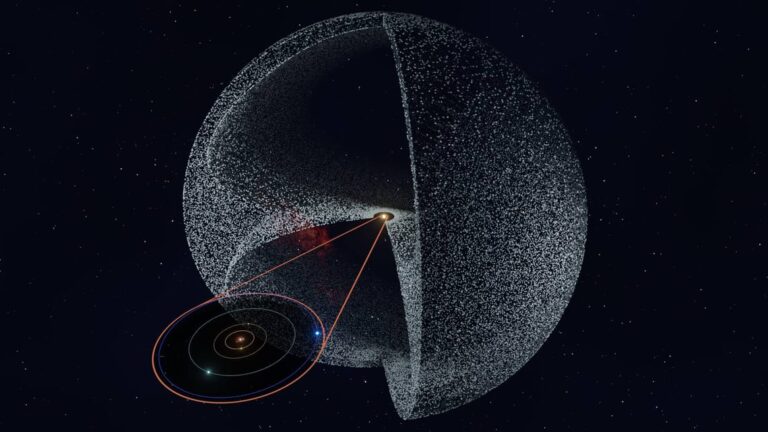

真正的「行星殺手」通常是來自遠處的彗星,體積可以像山那樣大,速度更快(可達每小時十四萬公里),而且質量遠大於小行星。把這種巨獸打碎通常無濟於事:即使碎成塊,仍會有足夠的質量和數量一起撞上,造成全球性災難。要改變它們的軌道或把碎塊完全打散並使大部分偏離地球,必須在更遠的距離(例如靠近火星軌道)進行,且需要大量穿透彈——可能是成千上萬枚,背後涉及運載火箭數以萬計的運輸量。目前全球現有的超重型火箭數量遠遠不足。

混合方案:穿透彈加核武,能否奏效?

理論上可行的方案是預先準備好巨型運載工具與一套序列的穿透彈:先用多枚穿透彈在同一條線上鑽出深洞,最後一枚帶入強力核彈在洞內爆炸。前幾枚穿透彈可把通道打深,最後的內爆能把整個冰岩體從內部炸散成能被分散的碎片。這需要極為精確的時序、預先部署的大量裝備與一次性的操作機會,否則將失敗。

總結:時間與準備是關鍵

對於直徑約百米的小行星,如果我們能在兩週到一個月前發現並有能力把穿透彈送到兩百萬公里外,就有很大機會把災難化解成可承受的損傷。關鍵在於:早期發現(把警報從幾天延長到數年或數月),以及事先準備好運載與打擊工具。面對真正的行星級威脅,目前人類還缺乏足夠的發射能力與庫存,但科學上並非完全不可能——只要投入偵測、基礎設施與全球協調,才有機會在未來把這類災難扼殺於搖籃。