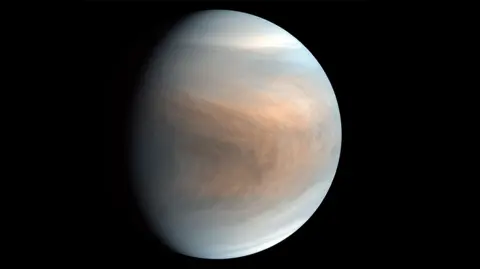

【深度認識】金星

每當日落後或日出前,你抬頭望向西方或東方的天空,總會發現有一顆異常明亮的星星閃爍著。這並不是一般的恆星,而是我們太陽系中的第二顆行星——金星(Venus)。無論你是否有留意過夜空,金星其實在你生活中一直悄悄陪伴,並被稱為「長庚星」或「太白星」,自古以來就讓無數詩人和科學家著迷。但到底,金星是一個怎樣的天體?她跟地球有幾相似,又有什麼神秘的差異?今次,我希望以天文學家的角度,帶你從零開始,一起深度認識我們太陽系中這位美麗而炙熱的鄰居——金星。

金星的天文基本參數

金星是太陽系中由內往外數的第二顆行星,正好位於水星與地球之間。讓我們看看關於金星的一些「身份證」資料:

- 平均直徑: 約 12,104 公里(只比地球細約 650 公里)

- 體積: 約 9.28 × 1011 km³(約為地球的 86%)

- 質量: 約 4.87 × 1024 公斤(地球的 81.5%)

- 平均與太陽距離:約 1.08 億公里(0.72 個天文單位、Earth–Sun distance)

- 最接近地球距離:約 4,140 萬公里(地球與任何行星最近的紀錄幾乎都是金星保持!)

- 表面溫度:平均約 464°C(比烘焙麵包爐還要熱,甚至比水星更高!)

- 大氣主要成分:96.5% 二氧化碳 (CO₂)、3.5% 氮氣 (N₂),並含有微量硫酸霧(H₂SO₄)

- 自轉週期:243 個地球日(而且是「逆行」自轉,即逆時鐘方向!)

- 公轉週期:225 個地球日(繞太陽一圈)

- 表面重力:約為地球的 90%(如果你重 60kg,在金星大約是 54kg,變瘦的感覺!)

由此可見,從大小、質量到密度,金星和地球極其相似,甚至常被稱為「地球的姊妹行星」。

金星與地球:幾乎是一對雙胞胎?

在八大行星中,金星的直徑、質量和密度都和地球非常接近。有的學者會形容地球與金星猶如雙胞胎。不過,這僅限於「外型」媒介。仔細深入比較,金星可謂外表美麗,內心卻與地球截然不同。

最明顯的不同,是金星恐怖的表面溫度。試想像你放一架焗爐至最大火力,把一塊鋁箔紙放進去,金星的表面會直接把鋁溶掉!地球的平均溫度約 15°C,南北極最凍也只是零下 80°C 左右;但金星的平均溫度竟高達 464°C,任何水分(甚至鉛)都會被蒸發或熔化。到底為什麼兩位「雙胞胎」的命運會如此不同?主要原因就是大氣組成與溫室效應 (Greenhouse Effect)。

金星大氣:極端的「溫室地獄」

金星的天空一直被厚厚的大氣層包裹,光是大氣壓力已是地球的 92 倍,相等於你潛入地球海洋一公里深時所承受壓力!大氣主要成份——二氧化碳 (CO₂),是一種溫室氣體,把太陽能量困在大氣層內。任何射向金星的陽光,雖然有部分反射走,但被吸收後便很難再釋出,導致金星積聚了大量熱能,形成太陽系最極端的「溫室效應」——這就是為什麼她比距離太陽更近的水星還要熱。

金星大氣還夾雜著濃厚的硫酸霧,這些高空的硫酸雲層讓金星看起來反光度極高(這也是她成為夜空中最亮的「星辰」原因之一),但同時也讓表面籠罩在永恆的「酸雨」危機下——不同於地球,金星的酸雨大多在高空就已蒸發,不會到達表面。

自轉與公轉:慢得出奇,還會「倒轉」!

與地球一晝夜 24 小時不同,金星的「一日」非常特別:自轉一圈(即「一天」)需要約 243 個地球日——比金星繞太陽公轉一週(225 地球日)還要長!換句話說,在金星上,由日出到同一處再一次見到日出,要等很久,比一年還長。還有更離奇的是,金星採取「逆行自轉」(Retrograde rotation),即自西向東轉動,與太陽系大多數行星(包括地球)的自轉方向相反。

假如以生活比喻,就像玩旋轉木馬,本來大家都向同一邊打圈,金星卻突然「逆時針」轉,感覺像逆流而上。這導致金星的太陽升落和地球完全相反——如果你站在金星地表,你會看到太陽從西邊升起、東邊落下。

金星的表面與地形:火山星球

雖然金星表面一直被厚大氣遮住看不到,不過現代太空探測器(如美國麥哲倫號 Magellan)、蘇聯金星計劃(Venera)已用雷達和著陸艙解開她的神秘面紗。結果發現,金星表面布滿火山、平原與山脈。研究估計,金星表面有超過 1,600 座火山,是太陽系中火山密度最高的行星(地球只有約 1,500 座活火山)。

有證據顯示,某些火山或許在不久前(甚至現在)仍然活躍。火山活動釋放大量氣體和岩漿,使金星表面年齡普遍較年輕,平均只有 3 至 5 億年(地球最古老地殼已超過 40 億年!)。平原地形佔了整個星球 80%,山脈如馬克士維山(Maxwell Montes)則高達 11 公里,比珠穆朗瑪峰還高。

金星的歷史與演變

根據最新行星科學推斷,金星與地球在誕生初期條件十分相似——距離太陽適中,岩石成份、尺寸適中,或許曾擁有液態水及溫和環境。但若數十億年前,金星的熱失控溫室效應開始暴走,海洋蒸發,釋放更多水蒸氣(二氧化碳與水蒸氣都是強效溫室氣體),加速暖化,最終變成灼熱荒涼的星球。地球則幸運地出現板塊運動和合適的大氣循環,才避免金星式「高溫宿命」。

金星成為天文學家研究行星演變、生命可居性 (Habitability) 的理想「對照組」。對地球人來說,金星的經驗更像一個全球暖化的終極警示案例:若溫室氣體無限增多,地球會否步金星後塵?

金星在天文史與文化

自古以來,金星極明亮的外觀使各文明對她又愛又怕。古希臘人曾將它命名為「阿芙蘿黛蒂」(Aphrodite)、羅馬人稱之為「Venus」,均為美神。中國古典稱「太白」,香港常叫「長庚星」。大家總覺得她帶來吉兆,也時常被詩詞歌賦歌頌為「曉星」、「昏星」。

在現代天文史,金星也是最早被太空探測器造訪的行星之一——例如 1961 年蘇聯的「金星 1 號」(Venera 1) 首次嘗試飛向金星,緊接著數十次探測任務不斷。美國 NASA 的 Magellan 於 1990 年代成功以雷達拍下完整地貌圖,至今仍有國際團隊規劃探測金星大氣及表面地質活動。

與人類生活的連結

雖然金星表面環境極端,可說不適合現有生命形式存在,但金星對地球人仍有不少啟示。第一,金星夜空亮度僅次於太陽和月亮,經常作為星象、曆法參考,甚至被視為「晨星」和「昏星」分別象徵一天的開始和結束。你若抬頭看天,找到最明亮的那顆,不妨想想金星的故事。

第二,她象徵我們對外太空的永恆好奇。兩顆本來類似的行星,在演變途中出現分歧,成就「適居」或「地獄」的極端命運。最近地球人努力規劃探測金星大氣層,研究它有否生命可能,甚至會否適合遠未來的「大氣層改造」(Terraforming)。比喻生活上的選擇,就如同科學家細心檢視「臨界點」——同一起跑線的人,經年累月,會因選擇與外在環境而走向全然不同的人生。

總結:金星的啟示

金星既神秘又明亮,迷人又危險。她與地球之間的相似或差異,不但讓我們更認識自身的家園,也成為預測其他系外行星是否宜居的重要參考。無論是尋找外星生命、研究大氣科學,甚至反思環保與暖化問題,金星都在太陽系裡扮演不可或缺的角色。

下次當你在香港繁忙夜色中抬頭,看到那顆閃亮的「星」,不妨停下一刻,回想這位炙熱、動人的太陽系姊妹,她講述的不單是一個天文故事,更是我們地球人未來的警世寓言。