【深度認識】火星

當我們談論宇宙中的奇妙天體,火星(Mars)總是令人無限憧憬。它不僅是我們太陽系內距離地球最近的類地行星,也是人類探索太空、未來移民的最大夢想之一。每天都有來自世界各地的天文學家、作家與夢想家關注火星,思索著這顆紅色行星蘊藏著多少科學奧秘。今天,讓我們以一個貼地、生活化的角度,深入走進火星的世界,揭開這顆「紅色星球」的真面目。

火星的基本資料與太陽系位置

火星是太陽系中第四顆行星,位於地球和木星之間。與太陽的平均距離大約為2億2千8百萬公里,是地球到太陽距離(1億5千萬公里)的一倍半左右。如果將地球與太陽的距離稱為1個天文單位(Astronomical Unit, AU),那火星的軌道離太陽大約1.52 AU。

火星的體積約為1.63×1011立方公里,只有地球體積的大約15%。換句話說,如果將地球想像成一個標準籃球,那火星就像一個乒乓球般大小。質量方面,火星約為6.42×1023公斤,僅為地球的10%,所以在火星上「秤重」的話,你只會有地球體重的三分之一——一個60公斤的人,在火星上大概只重20公斤,感覺就像不斷在月台跳躍一樣輕盈!

火星與地球的距離不是固定的,因為兩者繞太陽運行,最近時(最接近-所謂「衝」)大約為5,400萬公里,最遠時則達到4億公里以上。這也是為甚麼太空船前往火星的「窗口」總是有限——只有在地球和火星軌道較近時才最為合適。

火星的表面、結構與成分

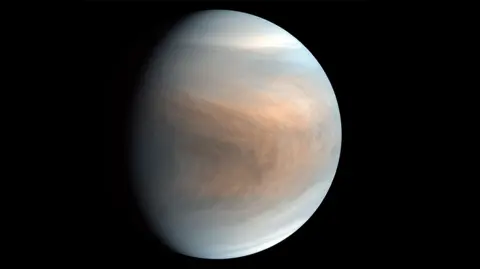

從遠處看,火星呈現紅色,所以又有「紅色星球」之稱。這種顏色主要來自其表面覆蓋著氧化鐵(Iron Oxide,亦即銹)。事實上,火星的地表有很多沙粒、岩石和塵埃,與地球的沙漠頗為相似。值得留意的是,近期火星探測器如美國「好奇號」(Curiosity)和「毅力號」(Perseverance)發現火星不只有平坦的平原,還有驚人的地質奇觀:

- 奧林帕斯山(Olympus Mons):太陽系中最高的火山,高達21,229米,比地球上最高峰喬戈里峰(Mount Everest, 8,848米)還高近2.4倍!

- 水手峽谷(Valles Marineris):長達4,000公里,是地球大峽谷(Grand Canyon)十倍多,深達7公里,相當驚人。

火星主要由矽酸鹽岩石構成,中心相信有鐵鎳(金屬)核心,不過這個核心比地球的小得多,相對上也缺乏磁場。大氣層非常稀薄,主要成分是二氧化碳(CO2,佔約95%),其次有氮氣、氬氣等,幾乎沒有氧氣,只佔0.13%。

溫度與氣候——一個寒冷荒漠的世界

火星表面溫度劇烈變化,整體極為寒冷。平均溫度約為攝氏零下60度,夏季赤道日間最高溫可上升至攝氏20度,但夜晚又驟降至-80度甚至更低。兩極(北極與南極)常年冰封,溫度更可低至-120度。這也解釋了為甚麼火星的水多數以冰的形態存在,液態水極少極不穩定。

火星經常出現全球級沙塵暴(Dust Storm),有時候更會持續數月,遮蓋全星表面。這種極端天氣,在地球幾乎難以想像;想像一下我們香港偶爾遇到的「煙霞」或沙塵暴,放大數萬倍便是火星的日常。

自轉與公轉——「火星日」與「火星年」

火星自轉(即自轉週期,Rotation Period)約為24小時37分鐘(也叫火星日,Sol),跟地球日幾乎一樣,所以模擬火星生活,其「一日」相差不大。不過火星公轉(即繞太陽一週)需時687地球日,約為1.88年地球時間,亦即一個「火星年」約有669個火星日。

因自轉軸傾角與地球相近(25.2度,地球為23.5度),使火星亦有明顯四季變化,只是每個季節都超長,夏天也只能享受150多天火星日(或大約300地球日)的「清涼短夏」。

火星的衛星——微型「月亮」

火星擁有兩個迷你衛星,分別是火衛一(Phobos)與火衛二(Deimos)。這兩顆衛星體積細小、不規則,很像是「小薯條」或馬鈴薯,被認為有可能來自小行星帶,由火星引力捕獲。目前,它們其實正逐漸離火星遠去,火衛一更正以緩慢速度螺旋下墜,遲早會撞擊火星表面。

從古代神話到現代探索

火星這個名字來自古羅馬戰神Martius,因其血紅色被聯想到戰爭。在中國古代,「熒惑星」就是指火星,亦有「禍星」之稱,因其色彩異常、運行奇特,多被認為代表著不祥之兆,成為了多種文化的天空故事主角。

直到望遠鏡發明後,火星才逐步「露出真面目」。19世紀,部分天文學家曾誤以為火星表面有「運河」(Canals),想像那可能是智慧生物的傑作,引發「火星人」(Martians)的想象瘋潮。如今,隨著太空探測技術進步,美國、美國、俄羅斯、歐洲、印度和中國的探測器接連抵達火星,證實了火星環境極度嚴苛——由於稀薄空氣、猛烈輻射,要在火星生存幾乎是不可能的任務。

人類對火星的探索與未來展望

近年來,NASA的「好奇號」、「毅力號」探測車,以及中國的「天問一號」、歐洲的「火星快車」,都持續在火星表面工作,搜尋水源、探究微生物存在的證據、研究地質構造與天氣變化等。近年仔細研究火星極地冰帽,亦和香港朋友去山頂「等雪」的心情類似——尋找火星地下水、冰層,成為解開火星生命之謎的關鍵。

火星亦是太空殖民計劃的「首選」。以伊隆·馬斯克(Elon Musk)的SpaceX、歐洲與中國的火星共生區藍圖來看,人類未來若要移居火星,將要解決供氧、能量與食物等巨大挑戰。不過,這正好象徵人類探索精神永不止息。

小結:地球的「紅色鄰居」帶來的啟發

當我們更深入認識火星,不禁會反思地球的脆弱與珍貴。火星的極寒、貧氧與煞白的沙塵暴提醒我們,地球如此美好實屬難得。而人類一方面夢想著登陸火星,另一方面也更明白為何要珍惜地球有限的資源。火星刺激著我們想像力與創造力,帶來科學突破,也弘揚人類勇於探索的信念。

讓我們繼續仰望夜空,尋找那顆橘紅色的小點——它正是人類下一個大冒險的目標,也是太空科學、科技創新不斷前行的象徵!