《衝鋒車》影評:荒誕的黑色幽默,挑戰觀眾接受程度 (評分:68/100)

在香港電影的系譜中,警匪片始終是道最為濃墨重彩的風景。然而,當傳統的黑白對立、正邪交鋒已成陳腔濫調,劉浩良執導的《衝鋒車》無疑以一種「走鋼索」的姿態,為這個經典類型注入了怪誕卻又真誠的生命力。它不僅是一部娛樂性十足的犯罪喜劇,更深藏著對英雄定義、身份認同乃至時代精神的深刻詰問,宛如一則寫給香港的黑色幽默寓言。

以假亂真的設定,顛覆傳統警匪框架

電影的劇情設定極具巧思與顛覆性。吳鎮宇飾演的發哥,一個剛出獄的過氣大佬,召集了任達華、譚耀文、鄭浩南這幾位昔日兄弟,竟萌生出將一輛十六座小巴改裝成警用衝鋒車,去「黑吃黑」搶劫運屍車內黑錢的瘋狂計畫。這個「假警察打劫真罪犯」的核心設定,本身就充滿了荒謬的喜劇張力,也為影片後續的劇情發展奠定了「錯摸」與「巧合」的基調。影片前半段的鋪陳,從尋找小巴、改造車輛到訂製警服,細節的堆砌不僅充滿了市井的生猛氣息,更讓觀眾對這班「烏合之眾」的盜賊產生了一絲奇特的親切感。他們並非窮兇極惡,更像是一群被時代遺忘,試圖用最後的瘋狂來證明自身價值的中年魯蛇。

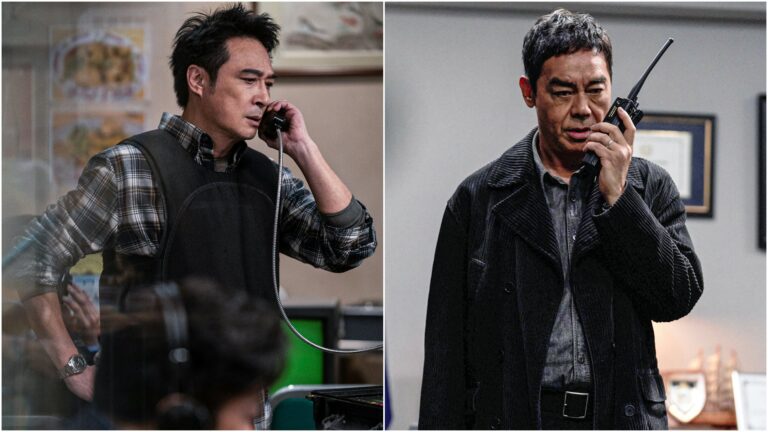

演員火花四射,老戲骨的集體飆戲

一部電影的成敗,演員的演繹至關重要,《衝鋒車》的選角堪稱完美。吳鎮宇飾演的發哥,外表看似利慾薰心、不近人情,實則內心深處仍固守著一份江湖道義與兄弟情誼。他將角色的那種玩世不恭與深層次的掙扎演繹得入木三分,幾個眼神的轉變便能道盡人物複雜的內心世界。任達華飾演的保齡球場管理員,看似膽小怕事,卻在關鍵時刻展現出驚人的義氣與善良,他與吳鎮宇之間的化學作用,時而針鋒相對,時而惺惺相惜,撐起了全片的情感核心。譚耀文的娘娘腔髮型師和鄭浩南的「昔日車神」小巴司機,同樣各具特色,為這個「廢柴聯盟」增添了豐富的層次感與笑料。四位老戲骨的集體演出,默契十足,火花四濺,他們不僅是在扮演角色,更像是在享受一場久違的演技派對,將那份屬於港片黃金時代的兄弟情懷,自然而然地流露出來。

黑色幽默背後,對英雄主義的重新定義

當這輛山寨衝鋒車陰錯陽差地駛上街頭,影片的調性也從犯罪喜劇逐漸轉向更深層次的探討。他們遇上了另一批由姜皓文率領的,更為兇殘的「假警察」悍匪,一場真假難分的荒誕火拼就此展開。在此過程中,古巨基飾演的「真警察」徐安良,一個因遺失警帽而陷入身份焦慮的警員,成為了這場鬧劇中唯一的「正統」符號。然而,電影巧妙地透過劇情發展,不斷解構並重塑「警察」與「英雄」的定義。發哥一行人雖然身穿假警服,手持假警槍,卻在危急關頭,為了拯救無辜的生命而挺身而出,展現出比真悍匪、甚至比某些時刻的制度更為純粹的正義感。這引出了一個核心的叩問:究竟是身上穿的制服重要,還是內心堅守的信念重要?英雄的身份,是由外在的標籤來定義,還是由內在的行為來決定?

結語:一曲獻給失落時代的浪漫狂想

總體而言,《衝鋒車》是一部極具誠意與巧思的香港電影。它在警匪片的傳統框架下,成功地融合了黑色幽默、動作、劇情等多種類型元素。導演劉浩良以一個荒誕不經的故事,舉重若輕地探討了關於身份、道義與英雄主義的嚴肅命題。電影的結局帶有幾分理想主義的浪漫色彩,這群假警察最終用自己的方式維護了正義,也完成了自我救贖。他們或許是社會的邊緣人,是失敗者,但在那個瘋狂的夜晚,他們無疑是自己的英雄。在港片日漸式微的當下,《衝鋒車》以其獨特的風格和真摯的情感,無疑為所有熱愛香港電影的觀眾,獻上了一曲值得擊節讚賞的悲喜狂想曲。