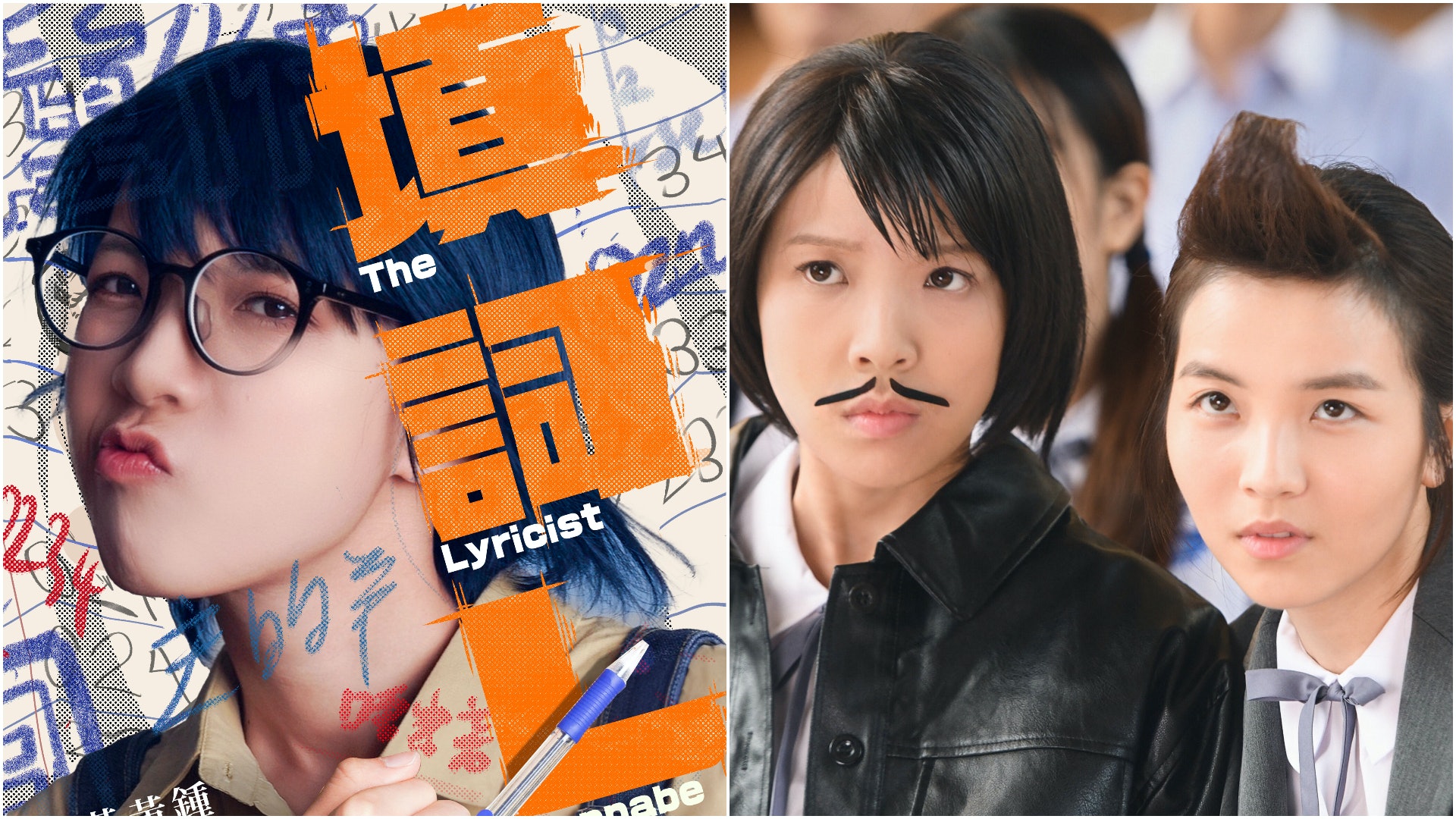

《填詞L》影評:導演真實故事改篇,認識填詞人的種種艱難! (評分:78/100)

在香港電影的光譜中,以「夢想」為題的電影多如繁星,但大多聚焦於成為歌手、演員或運動員。導演黃綺琳繼《金都》之後,帶來了極度個人化、甚至可稱為「半自傳」的作品——《填詞L》。這部電影巧妙地選擇了一個極為小眾、近乎「不切實際」的夢想——成為一名粵語流行曲填詞人。它不僅是一部成長電影,更像是一部獻給所有「非主流」追夢者的田野報告,以及一封致廣東歌的深情情書。

以「詞」為名的偏執:非典型的成長敘事

《填詞L》的劇情結構,完全服務於其主題。它放棄了傳統戲劇的強烈衝突與大起大落,轉而採用一種日記式、章節體(Lessons)的敘事,鉅細靡遺地呈現主角羅穎詩(鍾雪瑩 飾)如何從一名中學生,一步步「偏執地」走向填詞之路。

劇情的核心不在於「她如何成功」,而在於「她如何堅持」。電影花了大量篇幅,描繪一個創作者最真實、也最枯燥的日常:她如何為粵語的「九聲」所困擾,如何鑽研「0243填詞法」;她如何將生活中的一切——甚至糖果包裝紙——都當作練習本;她如何鼓起勇氣寄Email給唱片公司,卻只換來石沉大海。

黃綺琳的劇本高明之處,在於她提煉出追夢過程中那些最幽微的心理狀態。例如羅穎詩在填詞班上,因為只有自己聽懂老師的技巧而沾沾自喜;又例如她終於獲得業界人士的合約,卻發現那不過是夢想的另一道窄門。劇情沒有英雄式的頓悟,只有一次次的「屢敗屢戰」。這種近乎「中二病」的執著,與香港社會的極度現實主義形成強烈對比,也構成了本片主要的喜劇張力與底層的悲涼感。

靈魂的灌注:鍾雪瑩的「怪」與「純」

若說劇本是骨架,那鍾雪瑩的表演,無疑是《填詞L》的靈魂與血肉。這個角色如果拿捏不當,很容易變得討人厭;但鍾雪瑩交出了一次近乎完美的演繹,她本身作為詞人「鍾說」的身份,更讓這個角色充滿了說服力。

鍾雪瑩精準地抓住了羅穎詩的「怪」。她演繹的不是一個傳統的熱血主角,而是一個在人際交往上顯得笨拙、對周遭事物漠不關心,唯獨對「填詞」這件事燃燒著熊熊烈火的「怪咖」。她的表演極度自然,無論是面對旋律時的專注與狂喜、被同學視為異類的尷尬,她都將那種「活在自己世界」的創作者特質,詮釋得淋漓盡致。

她最大的成功,在於讓觀眾完全同理了這份「怪」。我們透過她的雙眼,理解了那份近乎信仰的「純粹」。她不是為了名利,她就是單純地熱愛「填詞」這門手藝。鍾雪瑩的表演充滿能量,時而令人發噱,時而令人心疼,她撐起了整部電影的靈魂。

相較之下,其他配角雖是綠葉,卻也恰如其分。特別是飾演父母的葛民輝與謝雅兒,他們代表了絕大多數香港父母的 pragmatic(務實)面向。他們擔心女兒的未來,口中說著「填詞搵唔到食」,卻又在行動上默默支持。他們的表演,為這部「離地」的追夢電影,提供了最「貼地」的現實引力。

結語:獻給還在堅持的「L」們

《填詞L》最可貴的,是它的「誠實」。它沒有販賣廉價的雞湯,沒有給出一個「只要努力就一定成功」的虛假承諾。電影的結局(甚至片名中的「L」)都在告訴觀眾:現實是殘酷的,挫敗是常態。

然而,電影也提出了一個反思:難道不成功的夢想,就沒有價值嗎?羅穎詩在這段旅程中,為的或許不是最終的「成功」,而是那個奮不顧身、為熱愛而偏執的自己。這是一部極度私密,卻又能引發廣泛共鳴的作品。它獻給每一個還在「L」階段掙扎的創作者,也獻給那個黃金年代的廣東歌。