【深造物理】探索宇宙的終極謎團:奇異點的奇妙世界

想像一下,你正站在一個無底深淵的邊緣,那裡的引力強大到連光線都無法逃脫,一切物質都被壓縮成一個無限小的點。這聽起來像科幻小說嗎?其實,這就是天文學中著名的「奇異點」(Singularity)。無論你是忙碌的上班族,還是好奇心旺盛的年輕人,今天這篇文章將帶你一步步走進奇異點的世界,讓你感受到宇宙的無限魅力。

奇異點不是一個具體的星球或恆星,而是一個理論上的概念,主要出現在黑洞的核心。它代表了時空結構的極端崩潰點,在那裡,物理定律似乎失效了。為什麼要談奇異點?因為它不僅挑戰了我們對宇宙的理解,還可能揭開量子重力和大統一理論的秘密。別擔心,我會用生活化的比喻和例子,讓你輕鬆跟上。比方說,想像一個巨大的吸塵器,把周圍的一切都吸進去,最後壓縮成一個針尖大小的點——這就是奇異點的粗略畫像。

在這篇文章中,我們將從奇異點的基本概念開始,逐步深入探討它的參數、歷史、與黑洞的關係,以及它如何與我們的日常生活產生連結。準備好了嗎?讓我們一起展開這趟宇宙之旅!

什麼是奇異點?從基礎概念說起

首先,讓我們來搞清楚奇異點到底是什麼。簡單來說,奇異點是廣義相對論(General Relativity)中預測的一個點,在那裡,物質的密度和時空的曲率變得無限大。

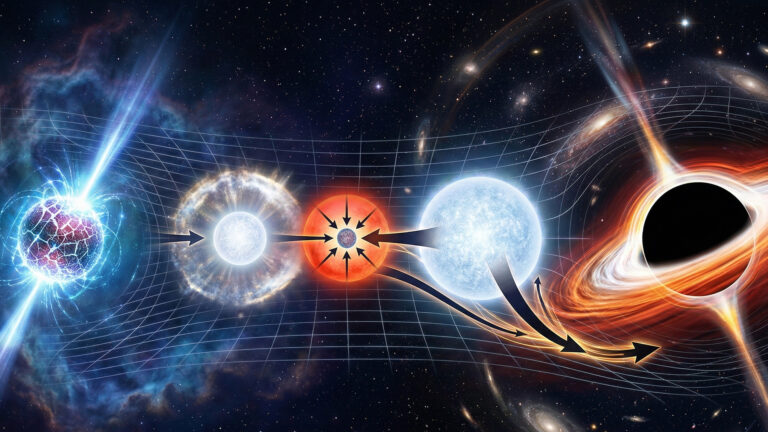

在宇宙中,奇異點最常與黑洞聯繫在一起。黑洞是恆星死亡後留下的遺骸,當一顆質量至少是太陽3倍以上的恆星耗盡燃料時,它會坍塌成黑洞,而黑洞的中心就是奇異點。為什麼叫「奇異」?因為在那裡,傳統物理學失效了,時間和空間的概念變得模糊不清。舉個生活例子:想像你把一團麵團揉成一個小球,越揉越小,最後小到看不見,但重量不變——這就是密度無限大的概念。

近代天文學家如史蒂芬·霍金(Stephen Hawking)和羅傑·彭羅斯(Roger Penrose)對奇異點的研究,讓我們更深入理解它。他們證明,在某些條件下,奇異點是不可避免的,這就是著名的「奇異點定理」(Singularity Theorems)。這不僅是理論,還被觀測證實,比如通過事件視界望遠鏡(Event Horizon Telescope)拍到的黑洞影像。

奇異點的基本參數:體積、質量與密度

現在,讓我們來談談奇異點的具體參數。請注意,奇異點是個理論點,所以有些參數是極端或無限的,我們會與太陽和地球比較,讓你更容易想像。

首先,體積:奇異點的體積是零!是的,你沒聽錯,它被視為一個沒有大小的點。這與地球直徑約1.27萬公里,或太陽直徑約140萬公里形成鮮明對比。想像把整個太陽壓縮成一個針頭大小的點,但其實連針頭都不是——就是零體積。這意味著密度無限大,遠超地球的平均密度(約5.5克/立方厘米)或太陽的(約1.4克/立方厘米)。

質量呢?奇異點的質量取決於它所屬的黑洞。舉例來說,一個恆星級黑洞的質量可能是太陽的3到100倍,而超大質量黑洞如銀河系中心的「人馬座A*」(Sagittarius A*),質量高達太陽的400萬倍!相比之下,地球質量只有太陽的0.0003%,可見奇異點的質量規模之大。

密度是奇異點最驚人的部分:無限大。這意味著所有質量集中在一個點上,引力無比強大。比起太陽的密度,奇異點就像把整個宇宙的質量塞進一個原子核裡。這樣的極端條件,讓奇異點成為研究重力的完美實驗室。

與地球的距離:我們離奇異點有多遠?

奇異點不是孤立的,它藏在黑洞裡。那麼,我們離最近的奇異點有多遠?目前已知最近的黑洞是銀河系中心的超大質量黑洞人馬座A*,距離地球約2.6萬光年。一光年是光速行進一年的距離,約9.46兆公里,所以2.6萬光年等於地球到太陽距離的17億倍!

相比之下,地球到太陽的距離只有1.5億公里,而到月球僅38萬公里。幸運的是,這個距離讓我們安全無虞,不用擔心被吸進去。但想像一下,如果有個小型黑洞靠近地球,那會是災難——不過,科學家估計,最近的孤立黑洞也在數千光年外。

近代觀測如LIGO引力波探測器,偵測到黑洞合併事件,間接證實了奇異點的存在。這些事件距離我們數億光年,遠超想像。

溫度與成分:奇異點的「內在世界」

談到溫度,奇異點本身沒有傳統意義上的溫度,因為它是時空奇點。但與它相關的黑洞有「霍金輻射」(Hawking Radiation),這是一種量子效應,讓黑洞緩慢蒸發,溫度極低。舉例,一個太陽質量的黑洞溫度約為10^-8 Kelvin,遠低於絕對零度附近的宇宙背景輻射(約2.7 Kelvin)。

相比地球平均溫度15攝氏度(約288 Kelvin)或太陽表面5500攝氏度,黑洞的溫度冷到不可思議。小黑洞溫度更高,可能像熱咖啡一樣,但大黑洞則冷如冰。

成分方面,奇異點不是由物質組成,而是純粹的時空曲率。原本的恆星成分如氫、氦,在坍塌時被壓縮,失去原子結構。只剩無限密的「東西」,這挑戰了我們的粒子物理學。比喻來說,像把一整本書的內容壓縮成一個點,失去所有頁面,但資訊還在——這就是著名的「黑洞資訊悖論」(Black Hole Information Paradox)。

奇異點的歷史:從理論到發現

奇異點的概念源自愛因斯坦的廣義相對論(1915年)。卡爾·史瓦西(Karl Schwarzschild)於1916年解出第一個黑洞解,預測了事件視界和奇異點。起初,這被視為數學奇異,但1960年代,彭羅斯和霍金證明它是真實的。

歷史上,奇異點與大爆炸有關——宇宙起源也是一個奇異點。近代,2019年事件視界望遠鏡拍到M87黑洞影像,間接證實奇異點。2020年,彭羅斯因奇異點工作獲諾貝爾獎。

與地球歷史比較,大爆炸奇異點距今138億年,而地球形成僅46億年。這讓我們反思宇宙的起源。

奇異點的動態

奇異點本身不自轉或公轉,但相關的黑洞可以。非旋轉黑洞有點狀奇異點,而旋轉黑洞(克爾黑洞,Kerr Black Hole)有環狀奇異點,像個甜甜圈。

自轉時間:黑洞自轉速度可達光速的99%,周期從毫秒到小時不等。相比地球自轉24小時或太陽25天,黑洞自轉極快。

奇異點與黑洞的親密關係

深入來說,奇異點是黑洞的核心。事件視界是「不歸點」,內部引力無限,時間停滯。比喻:像個無底洞的漏斗,最底就是奇異點。

近代量子重力理論如弦論(String Theory)試圖解決奇異點的無限問題,建議它可能是「模糊」的量子結構。這是前沿研究,可能統一相對論和量子力學。

奇異點的啟發:對人類的意義

探討奇異點不僅是學術,它啟發我們思考宇宙的極限。或許,它是通往蟲洞或多維宇宙的鑰匙。對香港人來說,在繁忙生活中抬頭看星空,能帶來平靜和好奇。

未來,詹姆斯·韋伯太空望遠鏡(JWST)將帶來更多黑洞數據,幫助我們解開奇異點謎團。

結語:擁抱宇宙的未知

奇異點是宇宙中最神秘的部分,從零體積的點到無限密度,它挑戰了我們的想像。透過與太陽、地球的比較,我們看到它的極端之美。作為天文愛好者,我鼓勵大家多觀星,或用App追蹤黑洞新聞。宇宙充滿驚奇,讓我們保持好奇心,一起探索更多!