【深造物理】量子糾纏:粒子如何瞬間連結的物理奇觀

想像一下,你和一位好朋友分開了很遠的距離,一個在香港,一個在紐約。但無論多遠,你們的心思似乎總是同步:你想到一件事,他馬上就知道。這聽起來像科幻小說,但事實上,在微觀的量子世界裡,這種「瞬間連結」真的存在!它就是量子糾纏(quantum entanglement),一個讓物理學家著迷、也改變我們對現實看法的現象。今天,我們就來一起探索這個有趣的主題。我會用簡單的生活比喻,逐步解釋,讓即使沒有物理背景的你,也能輕鬆理解。準備好了嗎?讓我們開始吧!

量子糾纏的基本概念

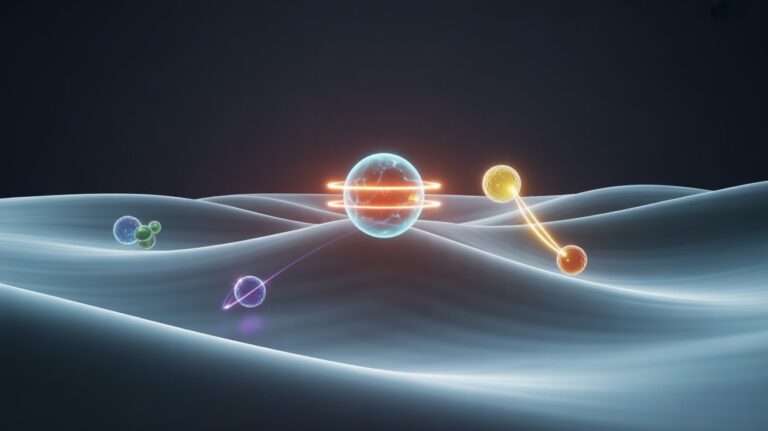

首先,我們來談談量子糾纏到底是什麼。簡單來說,量子糾纏是指兩個或多個粒子之間的一種特殊連結。即使它們相隔很遠的距離,只要其中一個粒子的狀態改變,另一個粒子的狀態也會立即跟著改變。這不是因為它們在傳遞訊號,而是它們從一開始就「糾纏」在一起,像是一對永不分離的雙胞胎。

讓我們用一個生活化的例子來比喻。假設你有兩個骰子,通常擲骰子是獨立的,每個骰子隨機出現1到6的數字。但在量子糾纏的世界裡,這兩個骰子是糾纏的:如果你擲出一個是6,另一個馬上就是1(假設它們總和固定為7)。重點是,這不是因為你操控了它們,而是它們的命運從一開始就連結在一起。即使你把一個骰子拿到月球上,結果還是一樣即時發生。

在物理學上,這種現象來自量子力學(quantum mechanics)的核心原則。量子力學是描述微觀粒子如電子、光子行為的理論,不同於我們日常的古典物理(classical physics),它充滿了機率和不確定性。量子糾纏最早是由愛因斯坦、波多爾斯基和羅森在1935年提出的,他們用它來質疑量子力學的完整性,但後來證明這是真的存在。

為什麼這很重要?因為它挑戰了我們對因果關係的理解。在古典物理中,資訊不能超過光速傳遞,但量子糾纏看起來像是「超光速」連結。不過別擔心,這不違反相對論,因為你無法用它來傳送實際資訊(我們稍後會解釋)。

量子糾纏的歷史發展

量子糾纏的概念並不是一夜之間冒出來的。它源自20世紀初量子力學的誕生。1900年,普朗克提出量子假說,開啟了這場革命。接著,海森堡、薛丁格和狄拉克等人發展了量子力學的框架。

1935年,愛因斯坦與同事發表了著名的EPR論文(Einstein-Podolsky-Rosen paradox),他們用糾纏粒子來批評量子力學。他們認為,如果兩個粒子糾纏,測量一個會立即影響另一個,這違反了「局部實在論」(local realism),即事物應該有獨立的、客觀的屬性,且影響不能超光速。愛因斯坦戲稱這是「鬼魅般的超距作用」(spooky action at a distance)。

但量子力學的擁護者如玻爾反駁說,這就是量子世界的本質。接下來的幾十年,科學家們試圖用實驗來驗證。1964年,約翰·貝爾(John Bell)提出貝爾不等式(Bell’s inequality),這是一個數學測試,能區分量子力學和古典局部理論。

1980年代,阿蘭·阿斯派克特(Alain Aspect)在巴黎進行的實驗證實了量子糾纏違反貝爾不等式,證明愛因斯坦錯了。後來,更多實驗如安東·蔡林格(Anton Zeilinger)的團隊在維也納進行的遠距糾纏實驗,甚至把粒子分開數百公里,都確認了這現象。2022年,諾貝爾物理學獎頒給了三位貢獻者,包括阿斯派克特,表彰他們在量子糾纏上的工作。

這些歷史事件不僅證明了量子糾纏的真實性,還開啟了量子科技的新時代。

量子糾纏的物理原理

要深入理解量子糾纏,我們需要談談量子態(quantum state)。在量子力學中,粒子不是有固定位置或屬性,而是處於疊加態(superposition),意思是它可以同時有多種可能狀態,直到被測量才「塌縮」到一個確定狀態。

對於兩個糾纏粒子,它們的量子態是聯合的。數學上,這可以用波函數(wave function)描述。假設兩個粒子的自旋(spin,一種內在屬性,像小磁鐵的方向)糾纏:如果一個是上旋,另一個一定是下旋,反之亦然。但在測量前,它們是上旋和下旋的疊加。

當你測量第一個粒子,得到上旋,第二個立即變成下旋,不管距離多遠。這不是傳遞訊號,而是整個系統的波函數塌縮。

讓我們用表格來清晰說明:

| 情境 | 粒子A測量結果 | 粒子B即時結果 | 解釋 |

|---|---|---|---|

| 未測量 | 疊加上旋/下旋 | 疊加下旋/上旋 | 糾纏態 |

| 測量A為上旋 | 上旋 | 下旋 | 波函數塌縮 |

| 測量A為下旋 | 下旋 | 上旋 | 同上 |

這個表格顯示了糾纏的即時性。但為什麼不能用來傳訊?因為你無法控制測量結果,它是隨機的。你只能知道關聯,但不能發送特定資訊。

EPR悖論與貝爾不等式

現在,讓我們深入EPR悖論。愛因斯坦認為量子力學不完整,因為它允許這種超距作用。他們提出一個思想實驗:兩個粒子從同源產生,糾纏後分開。如果你測量一個的位置,另一個的位置立即確定;測量動量,同樣如此。但根據海森堡不確定性原理(Heisenberg uncertainty principle),位置和動量不能同時精確知道。所以,這似乎創造了悖論。

玻爾回應說,測量行為改變了系統的實在性。1964年,貝爾發展了不等式,假設存在隱變數(hidden variables)來解釋糾纏,那麼某些相關性的統計應該滿足不等式。但量子力學預測會違反它。

實驗證明量子力學正確。例如,阿斯派克特的實驗使用偏振光子(polarized photons),測量不同角度的相關性,結果違反貝爾不等式達多個標準差。這證明沒有隱變數,量子糾纏是真正的非局部現象。

近年,實驗更先進,如使用衛星進行的太空糾纏實驗,證實即使在重力場或高速運動中,糾纏依然存在。

量子糾纏的實際應用

量子糾纏不只是理論,它正改變科技。以下是幾個應用:

- 量子計算(quantum computing):糾纏允許量子位元(qubits)同時處理多種狀態,遠超傳統電腦。像Google的Sycamore處理器,就用糾纏達成量子優勢。

- 量子通訊(quantum communication):量子密鑰分發(quantum key distribution, QKD)用糾纏確保安全通訊。中國的墨子號衛星已實現全球糾纏分發。

- 量子感測(quantum sensing):用糾纏粒子提高測量精度,如在醫學成像或GPS中。

- 量子傳輸(quantum teleportation):不是傳送物質,而是傳送量子態。1997年首次實現,現在已傳送數十公里。

這些應用正從實驗室走向現實,預計未來十年內,量子網路將連結全球。

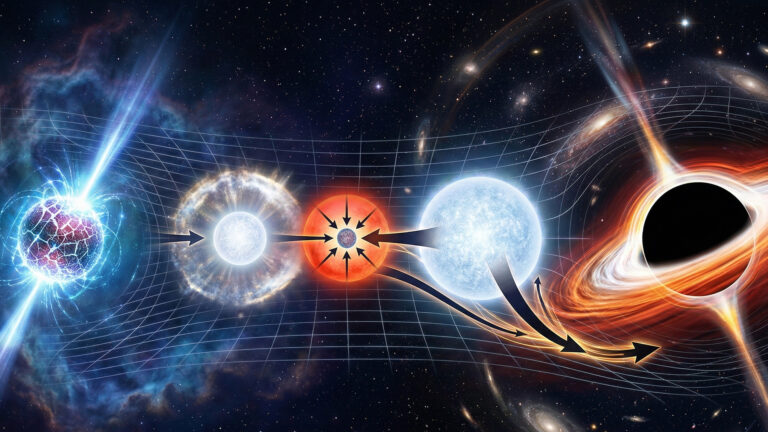

量子糾纏的哲學與未來意涵

量子糾纏不僅是科學,還觸及哲學問題。它挑戰現實的獨立性:粒子沒有獨立屬性,只有在測量時才確定。這引發了關於意識、實在論的討論。有些詮釋如多世界詮釋(many-worlds interpretation)認為,每次測量都分裂宇宙。

在未來,量子糾纏可能幫助我們理解黑洞或量子重力。霍金輻射就涉及糾纏粒子。還有,糾纏或許解釋意識或宇宙的連結性。

不過,我們還有很多未知。例如,宏觀物體能否糾纏?最近實驗已糾纏細菌或小鑽石,朝這個方向前進。

結語:擁抱量子世界的奇妙

量子糾纏從一個爭議性想法,變成現代物理的核心,開啟了無限可能。它提醒我們,宇宙比我們想像的更奇妙、更連結。無論你是好奇的學生、忙碌的上班族,還是愛好科學的香港人,理解量子糾纏都能帶來啟發。或許,下次你看著夜空,想想那些遙遠粒子如何瞬間相連,你會對世界有全新視角。繼續探索吧,物理的樂趣就在於此!