【深造物理】探索弦理論:從微觀弦線看宇宙的統一之謎

想像一下,你手中的一杯咖啡,為什麼它能保持形狀?為什麼重力讓它掉落地面,而不是飄浮起來?這些日常生活中的現象,背後隱藏著物理學的深層奧妙。作為一名物理愛好者,你或許聽過相對論或量子力學,但今天我們要聊聊一個更前沿的理論——弦理論(String Theory)。這個理論試圖將宇宙中所有力量統一起來,讓我們從最基本的粒子,深入到更小的「弦線」世界。別擔心,我們會用簡單、生活化的方式一步步解說,讓即使沒有物理背景的你,也能跟上腳步。讓我們一起展開這趟探索之旅吧!

弦理論的基本概念

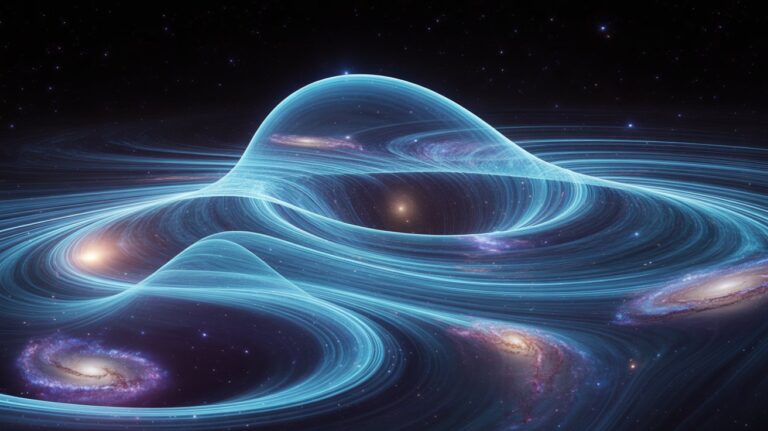

弦理論是什麼?簡單來說,它是一種試圖解釋宇宙萬物如何運作的物理理論。傳統上,我們認為物質是由粒子組成,比如電子或夸克。但弦理論提出,一個大膽的想法:宇宙的基本組成不是點狀粒子,而是微小的、一維的「弦」(strings)。這些弦就像吉他弦一樣,能振動、伸縮,並以不同的方式產生我們所知的粒子和力量。

為什麼需要這樣的理論?因為現有的物理學有兩個主要支柱:愛因斯坦的廣義相對論(General Relativity),它解釋大尺度現象如重力和黑洞;以及量子力學(Quantum Mechanics),它處理微觀世界的粒子行為。這兩個理論各自都很成功,但當我們試圖將它們結合時,就會出現矛盾。比如,在黑洞內部或宇宙大爆炸的起點,重力和量子效應同時作用,傳統理論就崩潰了。弦理論的目標,就是成為一個「萬有理論」(Theory of Everything),統一所有基本力,包括重力、電磁力、強核力和弱核力。

讓我們用生活比喻來理解。想像粒子像是一顆顆小球,它們碰撞、互動。但在弦理論中,這些「小球」其實是振動的弦線。弦的振動頻率決定了它的性質:振動得快一點,就變成電子;振動得慢一點,就變成夸克。這樣一來,所有粒子都源自同一種基本單位——弦。這聽起來像科幻小說,但它有嚴謹的數學基礎。

弦理論的歷史發展

弦理論的起源可以追溯到1960年代末。那時,物理學家正試圖理解強核力(Strong Nuclear Force),這是讓原子核內質子和中子黏在一起的力量。義大利物理學家加布里埃爾·維內齊亞諾(Gabriele Veneziano)提出了一個數學公式,意外地描述了粒子的散射行為。但很快,人們發現這個公式更適合描述振動的弦,而不是點粒子。

1970年代,約翰·施瓦茨(John Schwarz)和喬爾·舍克(Joel Scherk)等人發展了這個想法,他們意識到弦理論不僅能解釋強核力,還能自然地包含重力。這是個重大突破,因為重力在量子層面一直很難處理。1980年代,弦理論迎來「第一次超弦革命」(First Superstring Revolution),邁克爾·格林(Michael Green)和約翰·施瓦茨解決了理論中的異常問題,讓它變得一致。

1990年代,愛德華·威滕(Edward Witten)提出M理論(M-Theory),這是弦理論的統一版本,將原本的五種超弦理論整合起來。M理論引入了額外的維度,甚至包括「膜」(branes),這是高維度的表面。這些發展讓弦理論從邊緣想法,變成粒子物理的主流研究領域。今天,全球數千位物理學家在CERN或美國的國家實驗室繼續探索它。

有趣的是,弦理論的歷史充滿意外發現。就像你在廚房做菜時,意外加了點調味料,結果變成一道名菜。這些「意外」推動了物理學的進步。

弦的性質與多維空間

現在,讓我們深入弦本身。弦理論中的弦非常小,小到什麼程度?它們的長度約為普朗克長度(Planck Length),那是10^-35米——比原子小上億億倍!你無法用顯微鏡看到它們,因為我們的技術還遠遠不夠。

這些弦可以是開放的(open strings),像有兩端的一條線;或是封閉的(closed strings),像個環。開放弦通常描述像光子這樣的力粒子,而封閉弦則與重力相關,比如引力子(graviton)。

但弦理論最酷的地方,是它需要額外的維度。我們熟悉的三維空間(長、寬、高)加上時間,總共四維。但弦理論要求10維空間(或在M理論中是11維)!為什麼?因為只有在高維度中,弦的振動才能產生我們觀察到的所有粒子和力量。

這些額外維度哪裡去了?理論家認為它們「捲曲」(compactified)起來,像一根吸管,從遠處看是一維,但近看有圓周維度。想像你走在香港的狹窄巷弄中,從遠處看是直線,但其實有隱藏的轉彎和空間。這些捲曲維度太小,我們感覺不到,但它們影響粒子的行為。

- 卡拉比-丘流形(Calabi-Yau Manifolds):這是數學結構,用來描述額外維度的形狀。它們像複雜的摺紙,決定了弦的振動模式,從而產生不同的粒子。

- 維度對物理的影響:如果維度形狀改變,粒子的質量或電荷也會變。這解釋了為什麼我們宇宙有特定常數,比如電子質量。

用表來總結弦的類型:

| 弦類型 | 描述 | 相關粒子 |

|---|---|---|

| 開放弦 | 有兩端,像線段 | 規範粒子,如光子 |

| 封閉弦 | 環狀,無端 | 重力相關,如引力子 |

弦理論如何統一物理力量

弦理論的核心魅力,是它試圖統一四大基本力。讓我們一一看看:

- 重力(Gravity):在弦理論中,重力來自封閉弦的振動。這自然地將重力量子化,解決了廣義相對論與量子力學的衝突。

- 電磁力(Electromagnetic Force):由開放弦產生,描述電荷和磁場。

- 強核力(Strong Force):負責原子核的黏合,也來自弦的互動。

- 弱核力(Weak Force):涉及放射性衰變,同樣由弦振動解釋。

在標準模型(Standard Model)中,這些力由不同粒子傳遞,但弦理論將它們視為同一弦的不同振動模式。這就像一首交響樂,所有樂器其實是同一種弦樂器的變奏。

更進階地,超對稱(Supersymmetry)是弦理論的重要部分。它預測每種粒子都有「超夥伴」(superpartners),如電子的超夥伴是選擇子(selectron)。雖然尚未觀測到,但這能解決一些量子問題,如階層問題(Hierarchy Problem),解釋為什麼重力比其他力弱那麼多。

在香港的日常生活中,你可能不覺得這些力有什麼大不了。但想像一下,如果沒有統一理論,我們就無法解釋宇宙的起源或黑洞內部。弦理論提供了一個框架,讓這些謎題有解答的希望。

不同類型的弦理論

弦理論不是單一理論,而是有幾種變體。最初有五種一致的超弦理論(Superstring Theories):

- I型(Type I):包括開放和封閉弦,涉及超對稱。

- IIA型(Type IIA):只有封閉弦,有奇數維度的D-膜(D-branes)。

- IIB型(Type IIB):類似IIA,但有偶數維度的D-膜。

- 異質O型(Heterotic-O):結合左右手弦,基於SO(32)群。

- 異質E型(Heterotic-E):基於E8×E8群,可能與大統一理論相關。

這些理論看似不同,但1990年代的「第二次超弦革命」(Second Superstring Revolution)顯示,它們透過對偶性(Dualities)互聯。比如T-對偶(T-Duality)將大尺度轉換為小尺度,S-對偶(S-Duality)交換強弱耦合。

然後是M理論,它是這些理論的「母理論」,在11維空間中運作。M理論引入膜(branes),如2維的M2-膜或5維的M5-膜。威滕認為M代表「膜」(Membrane)或「神秘」(Mystery),但它統一了所有弦理論。

這些類型讓弦理論更靈活,能適應不同物理情境。就像香港的交通系統,有地鐵、巴士和渡輪,但它們都連接到同一網絡。

弦理論的證據與挑戰

弦理論有證據嗎?目前,它主要是數學一致的理論,還沒有直接實驗證明。但有間接支持:

- 黑洞熵(Black Hole Entropy):弦理論成功計算黑洞的微觀狀態,匹配貝肯斯坦-霍金公式(Bekenstein-Hawking Formula)。

- AdS/CFT對應(AdS/CFT Correspondence):這是弦理論在反德西特空間(Anti-de Sitter Space)的全息原理,幫助理解量子重力,並應用於凝聚態物理。

- 粒子加速器:大型強子對撞機(LHC)可能發現超對稱粒子,間接支持弦理論。

然而,挑戰也不少。首先,額外維度難以測試,因為它們太小。其次,弦理論有「景觀問題」(Landscape Problem):有10^500種可能的真空狀態,導致多重宇宙(Multiverse)想法,但這難以證偽。

批評者如李·斯莫林(Lee Smolin)認為弦理論過於依賴數學美感,而非實驗。儘管如此,它激發了許多進展,如D-膜在量子計算的應用。

在香港這樣忙碌的城市,我們或許覺得這些太抽象。但想想,手機的量子技術就源自類似想法。弦理論雖未證實,卻推動科學前進。

弦理論的應用與未來展望

弦理論不僅是理論,它有實際應用。比如,在凝聚態物理中,AdS/CFT幫助模擬高溫超導體。數學上,它推進了代數幾何和拓撲學。

未來,弦理論可能解開暗物質(Dark Matter)或暗能量(Dark Energy)的謎團。太空望遠鏡如詹姆斯·韋伯(James Webb)可能提供宇宙早期數據,測試弦預測。

想像一下,如果弦理論正確,我們的宇宙就像一場巨大的弦樂演奏,每條弦振動出生命的旋律。這不僅是科學,更是哲學啟發。

總結來說,弦理論從微小弦線出發,試圖繪出宇宙的全貌。雖然還有許多未知,它提醒我們,物理學永遠在進化。或許下一個突破,就藏在你我周遭的日常中。繼續探索吧,朋友們!