【深造物理】波粒二象性:探索光與物質的雙重本質

想像一下,你每天接觸的陽光,它既像波浪般起伏,又像粒子般一顆顆飛來飛去。這聽起來是不是有點不可思議?在物理學的世界裡,這就是波粒二象性(Wave-Particle Duality)的核心概念。它不僅解釋了光的奇妙行為,還延伸到電子和其他微觀粒子,讓我們重新思考現實的本質。作為一位熱愛分享物理知識的人,我會用簡單的生活例子,帶你一步步深入這個主題。無論你是上班族、學生還是好奇的香港人,這篇文章會讓你感受到物理的魅力,並啟發你對世界的全新視角。讓我們從頭開始吧!

波與粒子的基本概念

首先,我們來搞清楚什麼是波和什麼是粒子。這兩個概念在日常生活中都很常見,但當它們結合在一起時,就變得超級有趣。

波(Wave)就像海浪或聲波,它是一種能量傳遞的方式,不需要物質移動。舉個香港人熟悉的例子:當你在維多利亞港看海浪時,水分子其實只是在上下振動,但波的能量卻從一個地方傳到另一個地方。光也被認為是一種電磁波(Electromagnetic Wave),它以波的形式傳播,擁有波長(Wavelength)和頻率(Frequency)。波長決定了光的顏色,比如紅光的波長較長,藍光的波長較短。

另一方面,粒子(Particle)就像一顆顆小球或子彈,它有明確的位置、質量和速度。在古典物理學中,粒子遵循牛頓定律,比如你丟一顆石頭,它會沿著拋物線軌跡飛行。光如果被視為粒子,那麼它就是一顆顆光子(Photon),每個光子攜帶一定的能量。

問題來了:光到底是波還是粒子?答案是——兩者都是!這就是波粒二象性。它不是矛盾,而是量子力學(Quantum Mechanics)的基礎,告訴我們微觀世界不像 macroscopic(巨觀)世界那麼直觀。

歷史上的發現:從牛頓到愛因斯坦

波粒二象性的故事可以追溯到17世紀。英國科學家牛頓(Isaac Newton)認為光是粒子組成的,因為光在直線傳播,並能反射和折射,就像小球一樣。他甚至設計了實驗來證明這點,比如用稜鏡分解白光成彩虹。

但荷蘭科學家惠更斯(Christiaan Huygens)不同意,他提出光是波的理論,能解釋光的干涉(Interference)和繞射(Diffraction)。想像兩個石頭丟進水塘,產生的波紋會互相疊加或抵消,這就是干涉。19世紀,英國物理學家楊(Thomas Young)做了著名的雙縫實驗(Double-Slit Experiment),證明光會產生干涉條紋,這強烈支持波的理論。

進入20世紀,事情變得更複雜。馬克斯·普朗克(Max Planck)在研究黑體輻射(Blackbody Radiation)時,發現能量不是連續的,而是以小包(Quanta)形式釋放。這啟發了愛因斯坦(Albert Einstein)在1905年解釋光電效應(Photoelectric Effect)。光電效應是光照射金屬表面時,會敲出電子,但只有當光的頻率超過某個閾值時才發生。這無法用波理論解釋,因為波的能量應該取決於強度,而不是頻率。愛因斯坦提出,光是粒子——光子,每個光子能量 E = hν,其中 h 是普朗克常數(Planck’s Constant),ν 是頻率。這讓他獲得諾貝爾獎,也正式確立了光的粒子性。

但波的證據還在啊!於是,物理學家意識到,光同時具有波和粒子的特性。這是量子力學的開端。

關鍵實驗:雙縫實驗的奧妙

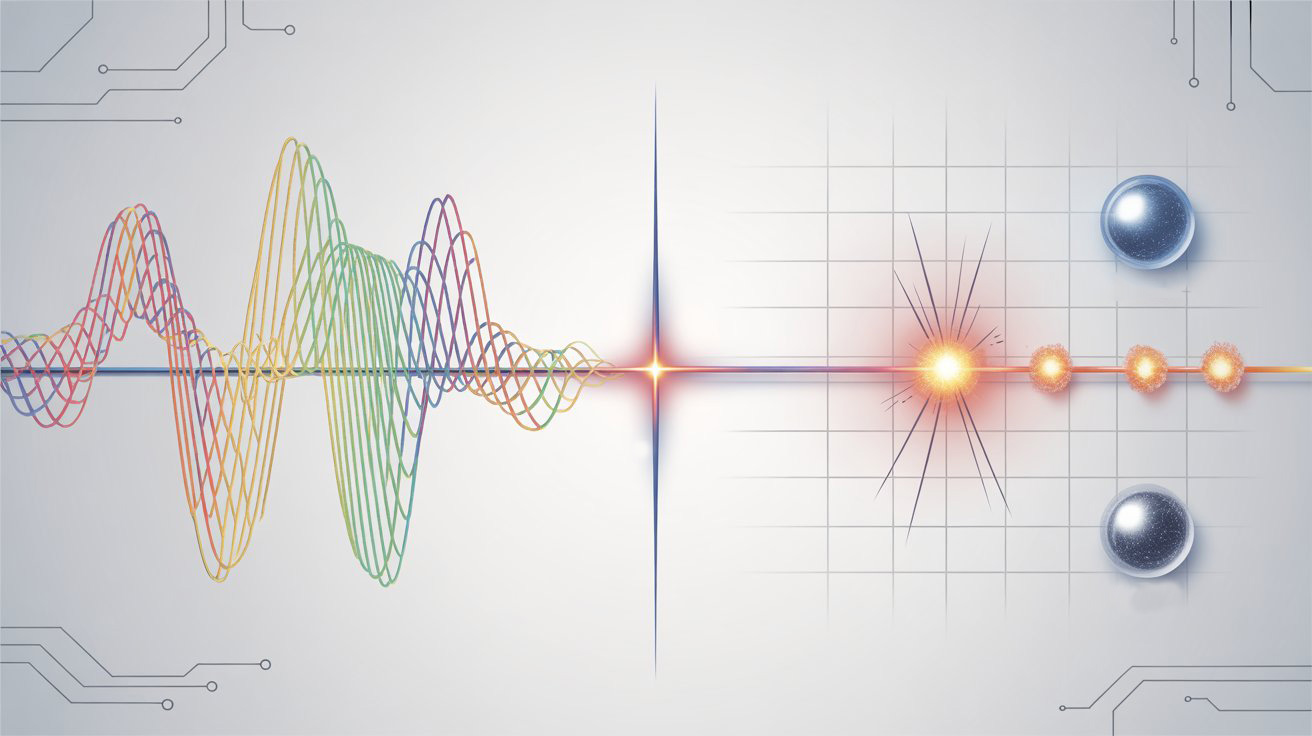

要真正理解波粒二象性,雙縫實驗是最好的切入點。讓我們一步步拆解它。

想像一個不透光的板子,有兩條細縫。從後面射來一束光,通過縫隙後,在前面的螢幕上會形成什麼圖案?

- 如果光是粒子:粒子應該隨機通過其中一條縫,堆積成兩個亮帶。

- 如果光是波:波會從兩條縫擴散,互相干涉,形成明暗相間的條紋(Interference Pattern)。

實驗結果:出現干涉條紋!這證明光的波性。

但如果我們把光強度調低,只讓一個個光子通過呢?起初,看起來像隨機的粒子碰撞,但隨著時間累積,還是形成干涉條紋。這意味著單個光子好像知道兩條縫的存在,自己與自己干涉!

更瘋狂的是,如果你試圖測量光子通過哪條縫(比如放個偵測器),干涉條紋消失了,只剩下兩個亮帶。測量行為改變了結果!這就是量子測量問題,涉及觀察者效應(Observer Effect)。

這個實驗不只適用於光。1920年代,路易·德布羅意(Louis de Broglie)提出,所有物質都有波性,包括電子。他的假設:物質波的波長 λ = h / p,其中 p 是動量。戴維森和革末(Davisson and Germer)用電子束做雙縫實驗,果然看到干涉條紋,證實電子也具有波性。

| 實驗對象 | 波性證據 | 粒子性證據 |

|---|---|---|

| 光 | 雙縫干涉 | 光電效應 |

| 電子 | 電子繞射 | 碰撞實驗 |

這些發現顛覆了古典物理,讓我們進入量子時代。

量子力學的解釋:機率波與不確定性

那麼,怎麼解釋這種二象性呢?量子力學給出了答案:粒子不是絕對的粒子或波,而是由波函數(Wave Function)描述。波函數 ψ 給出粒子在某位置的機率幅度(Probability Amplitude)。

薛丁格方程(Schrödinger Equation)是量子力學的核心,它描述波函數如何隨時間演化。粒子位置不是確定的,而是機率分佈。當我們測量時,波函數「塌縮」(Collapse),粒子顯現出特定位置。

海森堡的不確定性原理(Heisenberg Uncertainty Principle)說,你無法同時精確知道粒子的位置和動量。Δx · Δp ≥ h/4π。這解釋了為什麼測量雙縫時干涉消失:測量位置擾亂了動量,破壞了波的相干性(Coherence)。

在近代物理中,這延伸到量子場論(Quantum Field Theory),粒子被視為場的激發。比如,光子是電磁場的量子。這種觀點統一了波和粒子。

生活化一點:想像粒子像香港的雙層電車,有時像波浪般流暢行駛,有時像粒子般停在站台。但在微觀尺度,這是本質。

波粒二象性的應用與影響

波粒二象性不僅是理論,還改變了我們的生活。

首先,電子顯微鏡(Electron Microscope)利用電子的波性,解析度遠高於光學顯微鏡,因為電子波長更短。這幫助科學家看到病毒和分子結構。

其次,量子計算(Quantum Computing)依賴粒子的波性。量子位元(Qubit)可以處於疊加態(Superposition),像波般同時多狀態,這讓計算速度飛躍。

在能源領域,太陽能電池基於光電效應,利用光的粒子性轉換能量。

更深層的影響:在哲學上,它挑戰了決定論(Determinism)。世界不是鐘錶般機械,而是充滿機率。這啟發了許多科幻作品,也讓我們反思自由意志。

近代研究如量子糾纏(Quantum Entanglement)和貝爾不等式(Bell’s Inequality)測試,進一步證實量子世界的非局部性(Non-Locality),粒子間可瞬間影響,超越光速限制(但不違反相對論,因為無資訊傳遞)。

挑戰與未來展望

儘管波粒二象性已廣為接受,但仍有挑戰。比如,波函數塌縮的機制仍是謎團。有些詮釋如多世界詮釋(Many-Worlds Interpretation)認為沒有塌縮,而是宇宙分裂。

未來,隨著量子技術進步,我們可能操縱這種二象性,開發量子通訊或新材料。香港作為科技樞紐,也在這領域有貢獻,比如香港大學的量子研究。

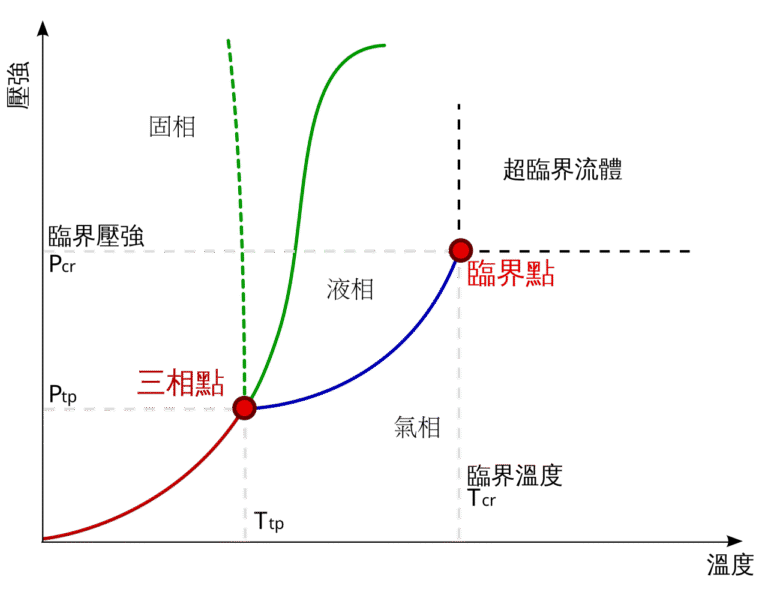

深入一點,考慮大尺度:巨觀物體為何不顯波性?因為德布羅意波長隨質量增加而變小,對 macroscopic 物體,波長小到忽略。但在超導體或玻色-愛因斯坦凝聚(Bose-Einstein Condensate)中,我們能看到巨觀量子效應。

總結來說,波粒二象性是物理學的瑰寶,它提醒我們,世界遠比我們想像的複雜而美妙。從光的雙縫干涉到電子的量子躍遷,這概念不僅解釋了微觀現象,還驅動了科技革命。希望這篇文章激發你對物理的興趣,下次看著香港夜空閃爍的燈光時,想想它們的波粒本質,或許你會有新的啟發。繼續探索吧,物理的世界永遠充滿驚喜!