【數理1】從數學認識開普勒定律

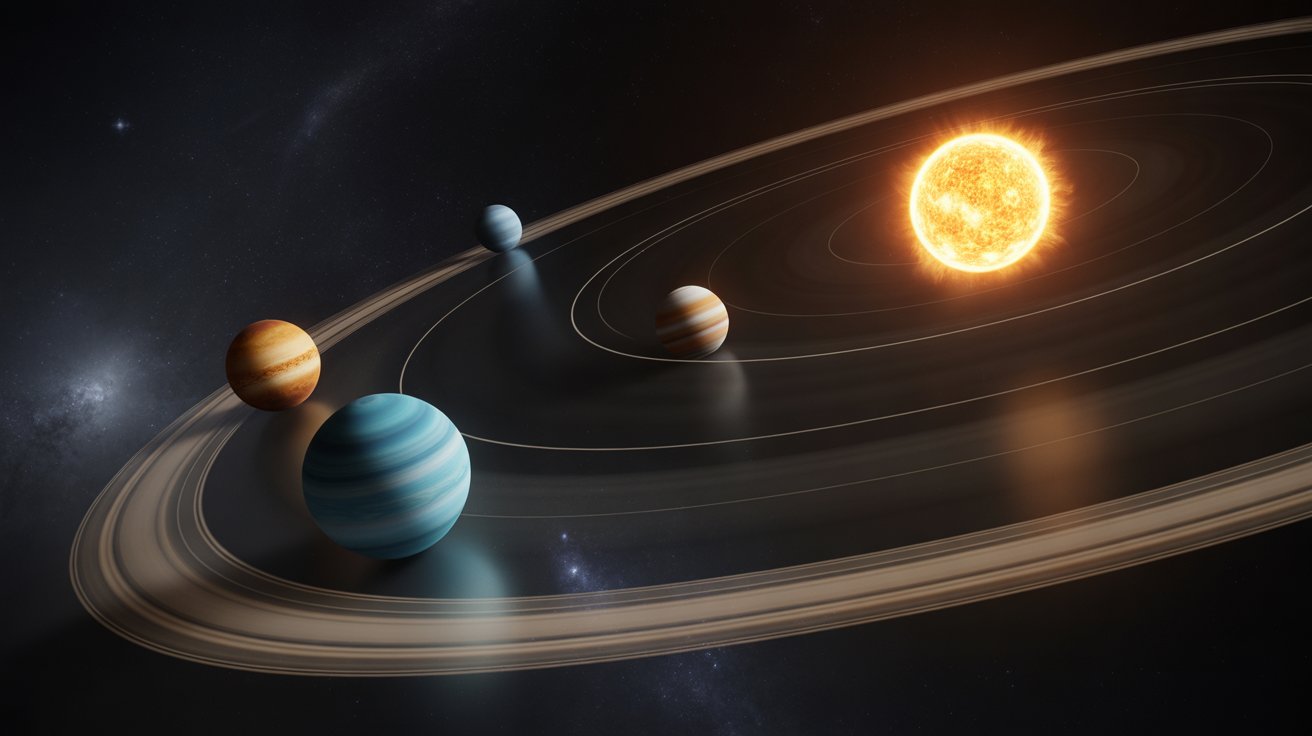

你有沒有想過,為什麼地球會繞著太陽轉?為什麼月亮會圍繞地球運行?這些看似神秘的天體運動,其實背後有著簡單而優美的物理規律。今天,我們就來聊聊牛頓力學如何用數學解釋天體的運動,並且揭開開普勒定律的秘密。

天體運動的觀察與規律

早在17世紀,天文學家開普勒透過多年觀測發現,行星繞著太陽運行時,週期的平方與軌道半長軸的立方成正比,簡單說就是 𝑇² ∝ 𝐴³。這條規律後來被稱為開普勒第三定律。除此之外,行星的軌道多半是橢圓形,地球的軌道則接近圓形。這些都是觀察得來的經驗法則,但當時並沒有數學上的理論基礎來解釋為什麼會是這樣。

牛頓力學的數學魔法

牛頓的偉大之處在於,他用力學和數學的工具,為這些經驗規律找到了理論根據。牛頓提出了萬有引力定律,指出兩個物體之間會互相吸引,吸引力的大小與它們的質量成正比,與距離的平方成反比。公式寫作:

F = G × (M × m) / R²

這裡的 F 是引力,G 是萬有引力常數,M 和 m 分別是兩個物體的質量,R 是它們之間的距離。

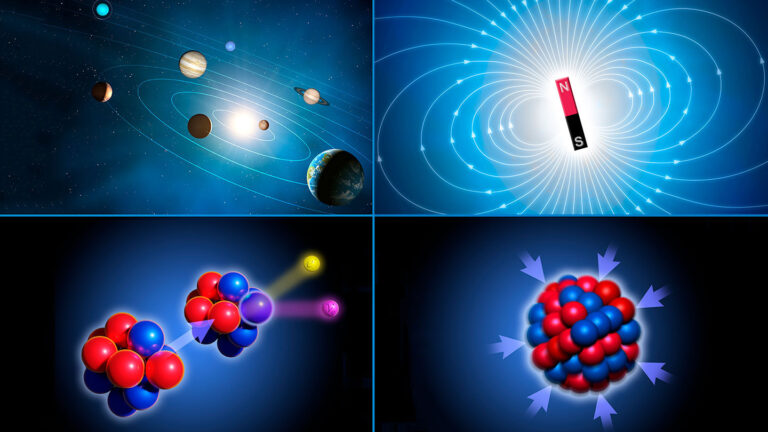

同時,當地球繞太陽做圓周運動時,需要一個向心力來維持這個運動,向心力的公式是:

F = m × v² / R

其中 v 是地球的速度。

如何用數學連結這兩個力?

因為向心力正是由萬有引力提供的,我們可以把兩個力的公式設為相等:

G × (M × m) / R² = m × v² / R

這時候,地球的質量 m 可以被消掉,整理後得到:

G × M / R = v²

接著,我們用週期 T 和速度 v 的關係來代入,因為地球繞一圈的距離是圓周長 2πR,速度是距離除以時間:

v = 2πR / T

代入後,經過整理,我們得到:

T² = (4π² / G M) × R³

這正是開普勒第三定律的數學形式,證明了行星週期的平方與軌道半徑的立方成正比。

生活中的類比與啟示

想像你在公園裡用繩子綁著一個球,繞著你轉動。繩子拉著球,提供向心力,讓球不會飛出去。這個拉力就像萬有引力一樣,維持著球的圓周運動。牛頓的數學推導,就是在告訴我們,這種看似簡單的力量關係,其實能解釋整個太陽系的運行。

這種用數學符號來描述物理現象的思考方式,不只是為了考試,而是幫助我們深入理解自然規律。每一個符號背後都有它的物理意義,讓我們能夠預測未來的天體運動,比如哈雷彗星的回歸。

結語:數學與物理的完美結合

從開普勒的觀察到牛頓的理論推導,我們看到科學如何從經驗走向理論,並用數學語言揭示宇宙的秘密。這不僅讓我們理解地球和其他行星的運動,也為後來的物理學發展奠定了基礎。未來,我們還會繼續探索自由落體運動和牛頓力學背後的哲學假設,帶你更深入認識這個充滿奇蹟的物理世界。