【深造物理】音爆如何產生?從聲波到超音速的科學之旅

想像一下,你正在香港的維多利亞港邊散步,突然聽到一聲巨響,像雷鳴般震撼,但天空卻晴朗無雲。這可能就是音爆(sonic boom)的聲音!作為一個物理愛好者,我總是被這些日常生活中的科學現象吸引。今天,我們就來一起探索音爆的原理,從最基本的聲波開始,一步步深入了解這個讓人驚奇的現象。無論你是上班族、學生還是好奇的家長,這篇文章會用簡單的生活比喻,讓你輕鬆搞懂背後的物理學。準備好了嗎?讓我們開始這趟科學之旅吧!

聲音是怎麼傳播的?

要理解音爆,我們先從聲音的本質說起。聲音其實是一種波動(wave),它透過介質如空氣、水或固體傳播。想像你丟一顆石頭進平靜的池塘,水面會產生漣漪向外擴散。這就是波的基本概念。

在空氣中,聲音是壓縮波(compression wave)。當你說話時,聲帶振動,推擠周圍的空氣分子,這些分子又推擠旁邊的分子,形成一連串的壓縮和稀疏區域。這就像一列火車,每節車廂推擠下一節,傳遞能量。

聲音的傳播速度取決於介質的溫度、密度和彈性。在標準大氣條件下(海平面,20°C),空氣中的聲速約是每秒343米,大概是時速1235公里。這就是我們常說的「聲速」(speed of sound)。

- 在水中,聲速更快,約每秒1480米,因為水分子更緊密。

- 在鋼鐵中,甚至高達每秒5960米!

為什麼這重要?因為音爆就和超過這個速度有關。就像你試圖比光速快,但那是科幻;超過聲速卻是現實中的物理現象。

什麼是馬赫數?

在談音爆前,我們得認識一個關鍵概念:馬赫數(Mach number)。這是以奧地利物理學家恩斯特·馬赫(Ernst Mach)的名字命名的,用來描述物體速度相對於聲速的比率。

簡單說,馬赫數 = 物體速度 / 當地聲速。

- 如果馬赫數小於1,就是亞音速(subsonic),如一般的客機飛行。

- 等於1,就是音速(sonic)。

- 大於1,就是超音速(supersonic)。

- 大於5,則是極音速(hypersonic),像太空船重返大氣層。

舉個香港人熟悉的例子:高鐵從香港到廣州,速度約300公里/小時,馬赫數只有約0.24,遠低於1。但一架戰鬥機如F-16,輕鬆超過馬赫1。

馬赫數不是固定值,它隨高度和溫度變化。高空空氣稀薄、溫度低,聲速會變慢,所以同一架飛機在高空更容易達到超音速。

聲波在亞音速下的行為

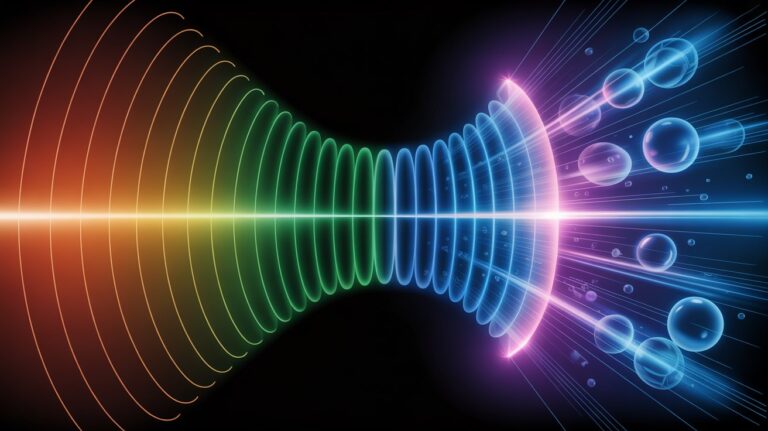

讓我們用圖像化方式理解。假設一艘船在平靜的湖面上緩慢行駛,它產生的波紋會均勻向外擴散,每個波峰像圓圈一樣擴大。

同樣,亞音速飛行的飛機,周圍空氣被擾動,產生聲波向四面八方傳播。這些聲波的速度比飛機快,所以不會堆積。地面上的人聽到的是漸漸增強的引擎聲,然後漸弱。

但如果飛機加速接近聲速,情況就變了。聲波開始「追不上」飛機,像是船速加快,波紋開始在船後堆積,形成V形尾跡(wake)。

突破聲障:音爆的形成

現在進入重頭戲!當物體達到或超過聲速時,就會產生音爆。這是因為物體移動得比聲波快,導致聲波無法及時散開,而是堆積成一個錐形的衝擊波(shock wave)。

想像一下,你在擁擠的香港地鐵站快速前進,人群來不及讓開,就被你「推」成一堵牆。這堵「牆」就是衝擊波。

物理上,這是因為超音速物體壓縮前方的空氣,壓力、密度和溫度急劇變化,形成一個薄薄的邊界層。這個邊界層以馬赫錐(Mach cone)的形狀向後擴展。

| 馬赫數 | 馬赫錐角度 | 說明 |

|---|---|---|

| 1 | 90° | 剛好音速,錐變成平面 |

| 1.4 | 約45° | 常見戰鬥機速度 |

| 5 | 約11° | 極音速,錐很窄 |

當這個衝擊波到達地面時,我們聽到一聲巨響,那就是音爆。事實上,音爆不是單一事件;只要物體保持超音速,它就持續產生衝擊波,像一條連續的「地毯轟炸」。

有趣的是,音爆有兩個主要部分:N波(N-wave),前部是壓力急升(像爆炸),後部是壓力驟降(像真空吸力)。這解釋了為什麼音爆聽起來像雙重爆炸。

音爆的歷史與真實例子

音爆不是新發現。早在19世紀,人們就注意到子彈高速飛行時的爆裂聲,但真正理解是20世紀的事。

1947年,美國飛行員查克·葉格(Chuck Yeager)駕駛X-1火箭飛機首次突破聲障,達到馬赫1.06。那一刻,他聽到一聲巨響,但其實是地面觀察員聽到的音爆。

在香港,我們可能不常聽到,但記得2003年協和式客機(Concorde)退役前,它是唯一商業超音速客機,從倫敦到紐約只需3小時,但音爆問題限制它只能在海上超音速飛行。

另一個例子是太空梭或流星進入大氣層,產生的音爆能震碎窗戶。甚至鞭子甩出的啪聲,就是鞭梢超過聲速產生的微型音爆!

音爆的物理細節:流體力學視角

要更深入,我們得談談流體力學(fluid dynamics)。空氣雖然是氣體,但高速下表現像流體。

在亞音速,空氣流動是平順的(laminar flow)。但接近音速,出現轉變為湍流(turbulent flow),並在物體表面形成邊界層。

當馬赫數達1,發生「聲障」(sound barrier),阻力急劇增加。這是因為衝擊波消耗能量,飛機需要強大引擎克服。

近代研究使用計算流體力學(CFD, Computational Fluid Dynamics)模擬音爆。科學家發現,飛機形狀影響音爆強度。傳統飛機有尖銳鼻頭產生強烈衝擊波,但新設計如NASA的X-59 QueSST,使用長鼻和特殊翼形,將音爆減弱成輕柔的「悶響」。

數學上,衝擊波滿足蘭金-休格紐特方程(Rankine-Hugoniot equations),描述壓力跳躍。但別擔心,我們不用算式;重點是,這讓工程師能預測和減輕音爆。

音爆的影響與應用

音爆不只酷炫,還帶來挑戰。強烈音爆能損壞建築、驚嚇動物,甚至影響生態。在美國,聯邦航空管理局禁止陸上超音速飛行,就是為了避免音爆擾民。

但音爆也有正面應用。在醫學上,衝擊波用於碎石術(lithotripsy),粉碎腎結石而不開刀。

軍事上,超音速導彈利用音爆增強威力。未來,隨著低音爆技術發展,超音速旅行可能重返,如Boom Supersonic公司的Overture飛機,目標是馬赫2.2,卻只有輕微音爆。

在香港這樣密集的城市,想像一下從香港到東京只需2小時!但我們得平衡科技與環境。

常見迷思與澄清

很多人以為音爆只發生在突破聲速的那一刻,其實不然。它是持續的,只要維持超音速。

另一迷思:太空沒有空氣,就沒有音爆。對,但在進入大氣層時會有。

還有,音爆不是爆炸;它是壓力波,不是化學反應。

- 迷思:飛機在音爆時會解體。事實:現代飛機設計能承受。

- 迷思:音爆只有飛機能產生。事實:子彈、鞭子甚至火山爆發都能。

如何在家體驗音爆原理

想親身感受?試試甩鞭子,讓鞭梢加速超過聲速,聽那啪聲。

或用手機app模擬聲波,觀察波形變化。甚至在浴缸玩水波,模擬船速變化。

這些簡單實驗能讓你直觀理解物理。

探索音爆的原理,讓我們看到物理如何連結日常生活,從維港的巨響到太空探索。這個現象不僅展現自然界的極限,還啟發我們創新。希望這篇文章激發你對物理的興趣,下次聽到類似聲音時,你能自信地解釋給朋友聽。科學總是充滿驚喜,讓我們繼續好奇吧!