【深造物理】從救護車聲到宇宙紅移:全面理解都卜勒效應

在香港的街頭,你可能最熟悉的物理現象之一,其實每天都在你耳邊出現:救護車駛近時鳴笛聲變尖,駛遠後音調忽然變低;維港的渡輪號角、港鐵列車進站的提示音,甚至在天文台網站看的雷達圖,都藏著同一個主角——都卜勒效應(Doppler effect)。這個現象不只關乎聲音,還牽涉光、電磁波、天氣監測、醫學超聲波以至探索遙遠星系的宇宙學。以下就由日常入手,帶你由「聽得見」走到「看不見」的波動世界。

什麼是都卜勒效應?一分鐘直觀版

任何波——包括聲波、水波、光和無線電——都有「波峰」與「波谷」。若發波的來源(或接收者)在沿著彼此連線的方向上移動,波峰到達接收者的間隔會改變:靠近時波峰更密(頻率變高、音調變尖、光偏藍),遠離時波峰更疏(頻率變低、音調變低、光偏紅)。這個因相對運動而引起的觀測頻率與波長改變,就是都卜勒效應。

- 頻率(frequency):每秒到達的波峰數;音樂中對應「音高」。

- 波長(wavelength):相鄰波峰之間的距離。

- 對聲波,媒介是空氣,聲速約 343 m/s(20°C)。

- 對光/電磁波,無需媒介,在真空以光速 c ≈ 3×10^8 m/s 傳播。

用香港的日常例子理解:救護車與渡輪號角

想像你站在彌敦道。救護車以約 72 公里/小時(約 20 m/s)駛近,鳴笛頻率大約 700 Hz。因為車在向你移動,前方發出的波峰被「擠密」,你聽到的頻率會更高;當車開過頭遠離你,波峰被「拉開」,你的耳朵接收到的頻率就更低。

用簡化公式估算(假設你不動、空氣靜止):

- 接近時 f_obs ≈ f * c/(c − v_s) = 700 × 343/(343 − 20) ≈ 743 Hz

- 遠離時 f_obs ≈ f * c/(c + v_s) = 700 × 343/(343 + 20) ≈ 661 Hz

你聽到的就是那個經典的「過車點」音高跳變。維港的渡輪號角、電單車呼嘯而過、甚至天后廟前的喇叭車,都同一原理。

聲波的都卜勒效應(經典版)

聲波需透過空氣等媒介傳播,關鍵在於「沿視線方向的相對運動」。我們可把觀測頻率寫成:

f_obs = f_emit × (c_sound + v_obs,rad) / (c_sound − v_src,rad)

- c_sound:聲速(在 20°C 空氣約 343 m/s)。

- v_src,rad:音源沿著「朝向觀察者」方向的速度分量(向著觀察者為正)。

- v_obs,rad:觀察者沿著「朝向音源」方向的速度分量(向著音源為正)。

幾個重點:

- 只計算「沿線」分量:如果音源橫向掠過你,但最近接時刻瞬間並無「靠近或遠離」的分量,頻率在那一瞬間不變。

- 媒介重要:風向會令有效聲速在路徑上變快或變慢,造成微小偏差。

- 超音速與音爆(sonic boom)不是「更強的都卜勒」,而是壓縮波疊加成衝擊波;你會先「聽不到」,然後被震一下。

| 情況 | 觀測頻率 f_obs | 備註 |

|---|---|---|

| 音源動、觀察者靜 | f × c/(c ∓ v_s) | 向你靠近用負號(頻率升),遠離用正號(頻率降) |

| 音源靜、觀察者動 | f × (c ± v_o)/c | 向音源移動用加號,遠離用減號 |

| 兩者皆動 | f × (c + v_o,rad)/(c − v_s,rad) | 以沿線分量決定 |

光與電磁波的都卜勒效應(相對論版)

光在真空中不需要媒介,且速度恆為 c,因此要用狹義相對論。對沿視線純粹接近/遠離的情況(縱向都卜勒):

- 定義 β = v/c,γ = 1/√(1 − β^2)。

- 接近:f_obs = f_emit × √((1 + β)/(1 − β))(頻率升、藍移)。

- 遠離:f_obs = f_emit × √((1 − β)/(1 + β))(頻率降、紅移)。

用波長表達更常見:1 + z = λ_obs/λ_emit。若是純粹因相對運動遠離,則 1 + z = √((1 + β)/(1 − β))。這裡的 z 就是天文學說的「紅移」(redshift)。

還有一個很重要的現象:橫向都卜勒效應(transverse Doppler)。即使物體在你看來作純粹橫向移動(瞬間沒有靠近或遠離),相對論的時間膨脹也會令你觀測到頻率變低:f_obs = f_emit/γ,這是純粹的時間膨脹效應。

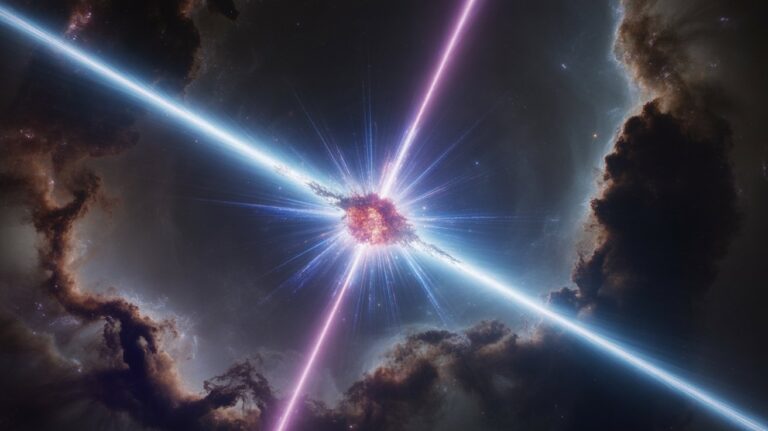

宇宙學紅移:不是「穿越空間的速度」,而是「空間在伸展」

當我們觀測遙遠星系的光譜時,常見到整體向長波長偏移(紅移)。小紅移時(z 很小),可近似用都卜勒來理解:v ≈ cz;並得到哈勃–勒梅特定律(Hubble–Lemaître law):v ≈ H0 d,H0 大約是每百萬秒差距約 70 公里/秒。但在宇宙學的標準模型裡,大紅移更準確的理解是「宇宙尺度因子 a(t) 在增大」,波長跟著被拉長:1 + z = a_now/a_emit。

- 因此,有些遙遠星系的「退行速度」可超過 c,這不違反相對論,因為不是在空間中超光速移動,而是「空間本身在擴張」。

- 在 z 很小時,宇宙學紅移與都卜勒紅移近似等效,故可用 v ≈ cz、H0 測距。

- 宇宙微波背景(CMB)的偶極各向異性,部分就是地球相對於 CMB 的都卜勒效應,顯示我們相對 CMB 有數百公里/秒級的運動。

在香港看見的都卜勒技術

- 香港天文台多普勒天氣雷達(Doppler weather radar):位於大老山等站點的雷達能量照向降水粒子,藉由回波頻移量測風場的徑向速度,辨識暴雨、颱風雨帶與風切變。

- 機場風切變監測:香港國際機場部署多普勒雷達與激光雷達(Doppler LIDAR),偵測跑道附近危險的風場變化,提升航空安全。

- 交通執法與道路安全:警方與運輸部門使用微波雷達測速槍;私家車高級駕駛輔助系統(ADAS)也用毫米波雷達監測前向距離與相對速度。

醫療與工程應用:從血流到建築

- 多普勒超聲(Doppler ultrasound):利用聲波反射於血球的頻移,量度血流速度與方向。實務上會校正與血管軸的夾角 θ,速度 v ≈ (Δf × c_sound)/(2 f0 cos θ)。

- 氣象雷達:藉回波相位連續變化估算徑向風(velocity dealiasing 技術可處理超過不模糊速度的情況)。

- 體育與工業:棒球投球測速、工地運動監測、無人機避障,皆以連續波或脈衝多普勒雷達實現。

進階:如何由頻移推算速度?

原理很簡單:速度越大,頻移越大。實作上要注意幾點。

- 量測 Δf:對連續波雷達,反射來回一次,頻移約 Δf ≈ 2v/λ(因為去程、回程各一次投影)。

- 只量到「徑向」速度 v_rad:若目標以角度 θ 移動,量到的是 v cos θ。角度估計可用多天線陣列或與光達/攝影機融合。

- 雜訊與雜波:雨滴、地面反射、海浪會產生寬頻的頻移分佈;工程上靠濾波、脈衝壓縮與動目標指示(MTI)技術分離。

具體數字例子(交通測速槍):K 波段雷達 f0 ≈ 24.125 GHz,波長 λ ≈ c/f0 ≈ 1.24 cm。若車速 100 km/h(27.8 m/s),單站連續波雷達的頻移約 Δf ≈ 2v/λ ≈ 2×27.8/0.0124 ≈ 4.5 kHz。儀器以數位訊號處理(FFT)直接把這個頻移峰值轉成速度讀數。

天文學中的都卜勒:恆星擺動與宇宙結構

都卜勒效應是天文學的「速度尺」。

- 恆星徑向速度(radial velocity, RV):光譜線位置的微小偏移對應恆星相對我們的靠近/遠離速度。高穩定光譜儀(如 HARPS、ESPRESSO)可量到 1 m/s 級別,能看見像地球牽動太陽那種「輕微擺動」。

- 系外行星搜尋(RV 法):行星繞恆星轉,恆星也微微「繞共同質心」。這使得恆星的光譜線來回擺動,週期與振幅揭示行星的軌道與最小質量。近似振幅公式:

K ≈ (28.4 m/s) × (M_p sin i/M_J) × (P/1 yr)^(−1/3) × (M_*/M_⊙)^(−2/3)。 - 星系旋轉曲線:測量星系兩邊的紅/藍移,得知旋轉速度分佈,這是暗物質存在的關鍵證據之一。

- 射電天文與脈澤(maser):水脈澤斑點的都卜勒速場可精確測量黑洞附近氣體盤的運動,甚至做幾何測距。

- 相對論噴流與增亮(relativistic beaming):活動星系核的噴流若指向我們,因都卜勒增亮與時間壓縮,會顯得特別明亮且變化快速;射電干涉測量還會看到投影幾何下的「超光速」視運動假象。

比較:聲波、光的都卜勒與宇宙學紅移

| 類型 | 物理機制 | 代表公式 | 備註 |

|---|---|---|---|

| 聲波(經典) | 相對於媒介的運動改變波前間距 | f_obs = f × (c + v_o,rad)/(c − v_s,rad) | 依賴風、溫度等;不可超越介質中的相速度而不產生非線性效應 |

| 光/電磁波(相對論) | 時空的洛侖茲變換;時間膨脹與相位關係 | f_obs = f × √((1 ± β)/(1 ∓ β))(沿視線) | 無需媒介;存在橫向都卜勒(純時間膨脹) |

| 宇宙學紅移 | 宇宙尺度因子增大拉長波長 | 1 + z = a_now/a_emit | 小 z 時近似 v ≈ cz;大尺度上可見表觀超光速退行 |

常見誤解與易混淆之處

- 音量不是都卜勒:靠近時通常更響,但都卜勒效應說的是頻率/波長,不是聲壓級。

- 「對我橫向走」就沒有都卜勒?不是。只要有沿視線的速度分量,就有頻移;純「瞬間」橫向時徑向分量為零,因此頻率那一刻不變。

- 塵埃使光變紅不等於紅移:塵埃會吸收/散射短波長,更像「加了濾色片」,而紅移是整個光譜按比例平移。

- 音爆不是極端都卜勒:那是超音速時波前堆疊成的衝擊波。

- 宇宙學紅移不是違反光速:空間伸展不受狹義相對論的「局部速度限制」約束。

小練習:動手算一算

- 電單車以 90 km/h(25 m/s)駛近,喇叭頻率 500 Hz。你站著不動、無風。你聽到的頻率多少?

解:f_obs ≈ 500 × 343/(343 − 25) ≈ 500 × 1.078 ≈ 539 Hz。 - 警用 Ka 波段雷達 34.7 GHz 測一輛以 72 km/h(20 m/s)駛離的汽車,回波頻移約多少?

解:λ ≈ c/f ≈ 0.00864 m,Δf ≈ 2v/λ ≈ 2×20/0.00864 ≈ 4.6 kHz,但符號為負(遠離)。

從直觀到精密:都卜勒效應如何推動現代科學

從街頭的鳴笛到宇宙的紅移,都卜勒效應把「運動」轉譯為「可量度的頻率」。工程上,它讓我們量車速、看風、測血流;天文上,它揭示行星牽引恆星的擺動、星系的旋轉與宇宙的演化。概念其實很樸素:波峰疏密因相對運動而改變。但當我們把它與現代的訊號處理、相對論與宇宙學結合,這個日常可聞的現象,便成為理解自然的精密工具。

下次聽到救護車呼嘯而過,不妨在腦中把那一下音調轉折,連結到天文台雷達圖、到遠方星系的紅移。你聽見的不只是聲音,還是一門貫穿城市與宇宙的物理語言。