【深造物理】質量是什麼?從牛頓、等效原理到希格斯機制的完整圖像

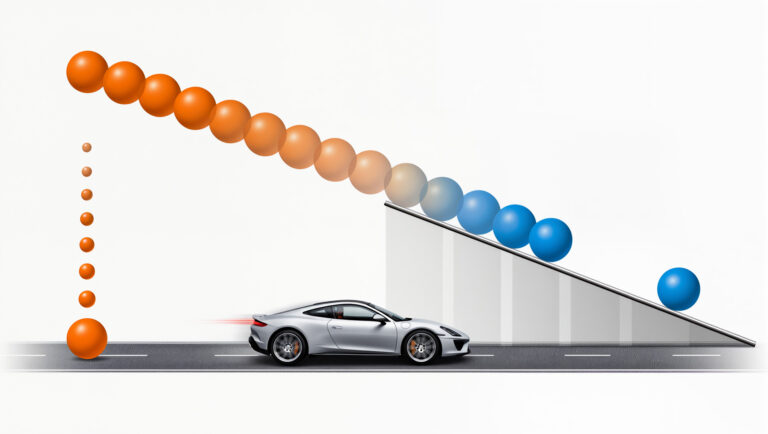

你每天都在和「質量」打交道:早上站上電子磅、搭港鐵急停時身體前傾、搬水機桶覺得「重死人」。我們直覺知道「重」和「難推」這兩件事,但它們其實分別對應了物理裡兩個不同的概念:重力效應與慣性。那麼,科學上到底怎樣精確地定義質量?在近代物理,這問題的答案層層遞進,從牛頓力學的操作性定義,到相對論的四動量,再到粒子物理中用希格斯機制賦予粒子質量,甚至量度標準也已經用普朗克常數來固定。本文會用貼近日常的語言,帶你把這些看似分散的觀念拼成一幅完整地圖。

從日常直覺開始:兩種「質量感」

先把兩件事分清:

- 慣性質量:物體對加速度的抗拒程度。港鐵列車起步,你覺得身體被「拉住」不太想動,那是慣性在作祟。

- 引力質量:物體在重力場中受引力的強弱。你在樓下超市提一袋米,覺得「重」,那是地球重力對它的影響。

驚人的是,自從伽利略到近代實驗(包括法國的 MICROSCOPE 衛星),我們發現兩者在數值上等同到極高精度:不同材料自由落體的加速度幾乎完全一樣。這就是等效原理的核心:慣性質量 = 引力質量,在目前的測試中相對差異小於約 10^-15。

定義的入口:從力與加速度說起

牛頓第二定律把質量放在等式 F = m a 中。這句話不是高高在上的「天理」,而是一個操作性定義:你可以藉由施加已知的力,觀察產生的加速度,反推這個物體的質量 m。這裡的 m 就是慣性質量。

問題是:怎樣「已知」力的大小?歷史上,人們用彈簧(虎克定律)去標定力,或用碰撞實驗把物體互相加速,比對加速度比值來相對定義質量。這種循環看似不夠「終極」,卻是科學常見的做法:先建立一套能互相校準的操作,再逐步引入更穩定的基準。

另外,日常秤重其實測的是重量(重力),不是質量。你站在地面上的磅,其實量度的是地球對你的引力,然後除以當地的重力加速度 g 來換算質量。香港大約在北緯 22 度,g 約為 9.79 m/s^2,因此在這裡同一部磅與在極地或赤道相比,讀數會有非常細微的差異。

另一面:重力質量與等效原理

引力質量 m_g 出現在重力定律裡:重力大小約為 m_g g(在地球表面近似)。等效原理說 m_g 與慣性質量 m_i 比例恆定,實際上等於一樣,導致自由落體不依賴物體性質。這個原理是廣義相對論的基石:在足夠小的時空區域,你分不出「在重力場裡靜止」和「在無重場中加速」的差異。

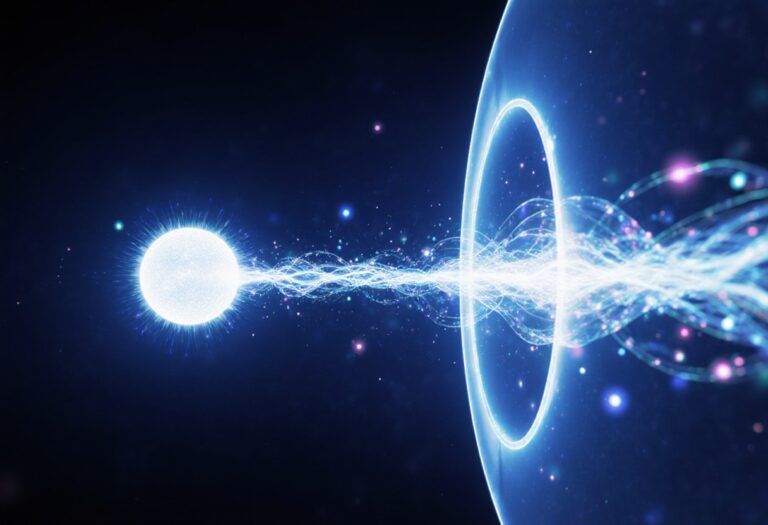

這也解釋了為何光(沒有靜止質量)仍會被引力場「偏折」:在廣義相對論裡,重力不是一種傳統的力,而是時空彎曲。光沿著彎曲的時空測地線走,於是會被大質量天體(例如太陽或星系團)偏折,這就是引力透鏡。光子雖然沒有靜止質量,但它有能量與動量,而能量動量本身就是引力的來源。

現代計量學:千克的定義已被普朗克常數鎖定

你也許聽過「國際千克原器」這個鎳鉑合金圓柱,以前全世界的「一公斤」都要回到巴黎那件實物來溯源。但從 2019 年起,千克已經不再依賴實物,而是透過固定普朗克常數 h 的數值來定義。怎樣把 h 跟質量扯上關係?靠的是 Kibble 平衡:

- 把一個線圈置於磁場中,通電讓它產生向上的電磁力,正好平衡待測物體的重力(稱重模式)。

- 改為讓線圈以已知速度切割磁力線(測速模式),感應電壓可由量子標準精準量度,連結到普朗克常數 h。

- 兩種模式結合,消除對「磁場強度與線圈幾何」這些難以穩定控制量的依賴,直接把機械功率與電功率對上,從而用固定的 h 來定義質量。

日常生活的電子磅會先被校準到國家標準,再層層溯源到 Kibble 平衡與 h,這樣「一公斤」這個概念就跟自然常數綁定,不會像實物那樣隨時間漂移。

相對論的觀點:用不變質量說話,別再用「相對論質量」

在狹義相對論裡,我們把能量與動量合成四動量,並用不變質量(又稱靜止質量或粒子質量)m 定義關係:

E^2 = (pc)^2 + (m c^2)^2

幾個重點:

- m 是每個粒子在其靜止系下量到的質量,對所有慣性觀察者相同,是本質屬性。

- 過去有教科書用「相對論質量」概念,把質量寫成隨速度增長的 m(v)。現代理念不建議這樣,因為真正物理量是能量與動量;把「質量」保留給不變的 m 最清楚。

- 光子 m = 0,但有 E = pc,因此有動量、能量,會受重力影響(經由時空幾何),也能對物質施加壓力(輻射壓)。

- 複合系統的「總質量」會包含內部能量。例如加熱一口密封的湯鍋,若無能量散失,整鍋系統的不變質量會微小增加,因為裡面分子的總能量提升了。

粒子物理中的質量:參數、對稱性與希格斯機制

走到量子場論,質量成為拉格朗日量中的參數。對於一個標量場 φ,常見的質量項是 (1/2) m^2 φ^2;對於狄拉克費米子 ψ,質量項是 m ψ̄ψ。麻煩在於,標準模型的電弱相互作用由規範對稱性保護,裸質量項會破壞對稱性,因此不能直接放進去。

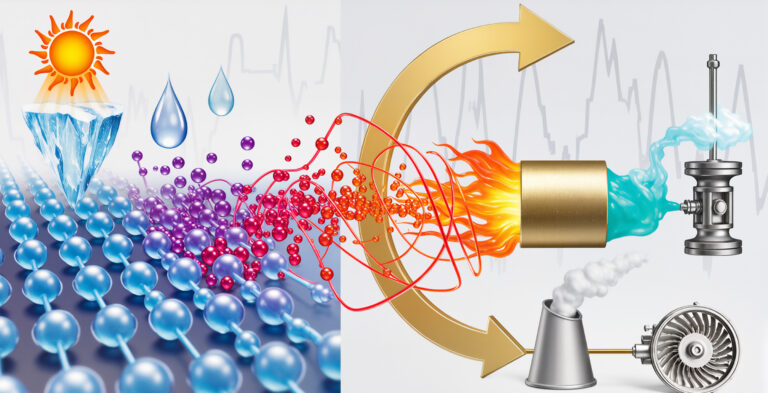

解法是自發對稱性破缺:希格斯場獲得非零真空期望值 v,讓原本無質量的 W、Z 規範玻色子透過與希格斯場耦合而獲得質量;費米子則透過尤卡瓦耦合與希格斯場作用,得到質量項。2012 年希格斯玻色子在 LHC 被發現,為這圖像提供了關鍵證據。

但兩個常被忽略的細節:

- 數值從哪裡來?尤卡瓦耦合常數決定了電子、夸克等的質量大小,目前仍是實驗輸入的參數,尚未有更深層的理論解釋為何它們是這些值。

- 質量不全來自希格斯。以質子為例,三個價夸克的裸質量加起來只有幾 MeV,遠小於質子約 938 MeV 的質量。絕大部分質子質量來自量子色動力學中的膠子場能量與動量、以及強作用的束縛能。這也是「質量是能量」的精彩體現。

再談中微子:中微子震盪實驗證實中微子有非零質量,但極輕(小於電子質量的百萬分之一)。它們的質量來源可能是希格斯帶來的狄拉克質量,也可能透過 seesaw 機制產生馬約拉納質量,這涉及標準模型之外的新物理。目前仍在探索。

束縛能、質量虧損與「能量裝在質量裡」

在複合系統裡,總質量不是簡單把零件質量相加。兩個例子:

- 原子核:把質子與中子組合成原子核時會釋放能量,這使得成品原子核的總質量小於零件質量和,差額稱為質量虧損,正是束縛能除以 c^2。核能與太陽的能量來源都依賴這個原理。

- 重力束縛:把大量物質聚在一起(例如形成行星或恆星),總的重力束縛能是負的,整體質量比單獨相加略小。對地球這效應很小,但在恆星與致密天體中會更明顯。

化學反應也有能量釋放或吸收,但對於公斤尺度的物質,質量變化小得難以直接量到;核反應則顯著得多。

有效質量:固體裡的「電子變輕或變重」

在固體物理,電子在晶格的周期性勢場中運動,能帶的彎曲形狀決定了電子的「有效質量」。數學上,有效質量與能帶 E(k) 對波向量的二階導數相關;物理解讀是電子在外力下的加速度反應不同於真空中的電子,彷彿「變重或變輕」。

更有趣的是,在能帶頂附近,曲率為負,對應的電荷載子(空穴)表現出「負有效質量」;這不代表真有負質量物質,而是集體行為的等效描述,對設計半導體與新奇材料(例如高遷移率通道、二維材料)非常重要。

質量與重量:在地球與太空怎樣量?

重量是引力,質量是慣性。地面常見的秤把重量轉成質量;但在微重力環境,例如國際太空站,宇航員用的是「慣性秤」:讓人坐在座椅上連著彈簧進行簡諧振盪,從振動週期反推出質量。這方法完全基於 F = m a,和重力無關。

質量是否守恆?正確說法是能量動量的局部守恆

在非相對論的日常語言,人們常以為質量守恆。嚴格說,在相對論與量子場論中,守恆的是能量動量張量的局部守恆(可以理解為能量動量的連續方程成立)。

- 封閉系統若把能量以輻射形式帶走,剩餘物質的總質量會減少。例如恆星輻射能量,總質量逐步降低。

- 如果把輻射也算入「系統」,那整個系統的不變質量取決於內部分佈與是否有能量外泄。關上邊界、沒有能量流出,不變質量保持不變。

- 在廣義相對論與宇宙學中,對整個宇宙談「總能量」不是一件嚴格有定義的事;但在局部(例如實驗室、太陽系)能量動量的守恆描述依然精確適用。

常見觀念整理

| 名詞 | 定義/重點 | 在哪裡用 |

|---|---|---|

| 慣性質量 | F = m a 裡的 m,描述對加速度的抗拒 | 力學、慣性秤 |

| 引力質量 | 重力大小與之成正比,實驗上等同於慣性質量 | 天體力學、秤重 |

| 不變質量 | 四動量不變量 m,所有慣性系一致 | 相對論、粒子物理 |

| 相對論質量 | 過時用法,建議避免 | 不建議使用 |

| 有效質量 | 集體現象的等效參數,非粒子本質 | 固體、半導體 |

- 光子無靜止質量,但有能量動量,會受重力影響與施加壓力。

- 質量與重量不一樣;g 會因地點微調,磅的讀數因此受地點影響。

- 質量可以轉成能量(反之亦然),核反應是最鮮明的例子。

- 大部分普通物質的質量並不是來自「小粒子的裸質量」,而是場的能量與束縛能。

在香港的直觀體會:把抽象變成感覺

- 港鐵與巴士起步與煞車:不同車廂擠迫程度、是否有扶手,都會影響你對「慣性」的感覺。多人的手推車比較難推,不是因為「摩擦變大」而已,而是總質量增加。

- 超市秤與電子磅:即使不同品牌,只要合規校準,背後都溯源到同一套國際標準,最終連到普朗克常數。

- 飛機遇到氣流顛簸:你的身體與行李箱「想維持原來運動狀態」,安全帶和行李架的扣具提供改變運動狀態所需的力。

深入一點:為何等效原理如此精準?可能的破綻在哪?

等效原理已被測試到極高精度,但理論上仍開放可能在更高能或更敏感實驗下出現微小偏離,例如某些暗能量模型、標準模型外的新相互作用可能導致不同物種的試驗體自由落體加速度有極微差異。太空任務(如 MICROSCOPE 以及後續設想)與實驗室的原子干涉儀,持續把這個界線推得更低。

延伸:質量、引力與宇宙結構

在天文尺度,質量密度是塑造時空幾何的主角之一。星系的自轉與引力透鏡告訴我們,除了可見的重子物質,還有大量不發光的暗物質貢獻了引力效應。這裡說的「質量」更廣義,是整個能量動量張量的來源:靜止質量、內能、壓力與應力都在其中。這與前文的觀念一致,沒有矛盾。

小結:如何在多重語境下抓住「質量」的核心

回看一路走來,你可以把「質量」的定義分層理解:

- 操作層:在地面,質量就是 F = m a 下的慣性參數;秤重則是藉引力換算。

- 計量層:現代千克藉由 Kibble 平衡與普朗克常數 h 確立;你的電子磅溯源到自然常數。

- 相對論層:質量是不變量 m,與能量動量 E、p 由 E^2 = (pc)^2 + (m c^2)^2 連結;光雖無 m,仍受時空幾何影響。

- 粒子層:標準模型中,規範對稱性經希格斯機制破缺,W、Z 與費米子獲得質量;質子等複合粒子的質量主要來自場能與束縛能。

- 凝聚態層:有效質量是集體行為的參數,幫我們設計材料與器件。

當你在生活裡感受到「重」與「難推」,它們是同一枚硬幣的兩面;當你聽到 LHC 發現希格斯、或看到宇宙的引力透鏡照片,那是同一個概念在不同尺度的展現。質量不是單一答案,而是一套在各種情境中彼此契合的定義與實踐。理解這幅拼圖,不但讓我們精準度量世界,也讓我們看見:從一粒電子到一個星系團,物理的語言如何貫穿日常與宇宙。