【深造物理】你有聽過鐳女郎嗎?真實的化學職業安全事件!

如果你在二手市集見過泛著綠幽幽光芒的古董夜光錶,或者在電影裡看過工廠女工把畫筆放到嘴邊「舔尖」再繼續描繪指針,那就是「鐳女郎」(Radium Girls)的時代縮影。她們的故事不只是一段勞工史,更是一次把原子物理、材料科學、醫學與法律緊密糾纏的現代史。本文帶你從夜光塗料的微觀機制,走到劃時代的職業安全標準,理解為何一點點看似無害的光,背後牽動的是高能粒子與人體生物學之間的硬碰硬。

從實驗室到流行文化:鐳的出場

20 世紀初,居禮夫婦從瀝青鈾礦提取出鐳(Radium, Ra)。鐳-226(Ra-226)半衰期約 1600 年,會放出高能阿爾法粒子(alpha, α),並經衰變鏈產生氡氣(Radon, Rn-222)與其他子體,伴隨貝塔(beta, β)與伽瑪(gamma, γ)射線。當時社會對「放射性」充滿浪漫與好奇,夜光塗料、保健品、甚至「神奇水」紛紛出現,鐳因而走入大眾生活。

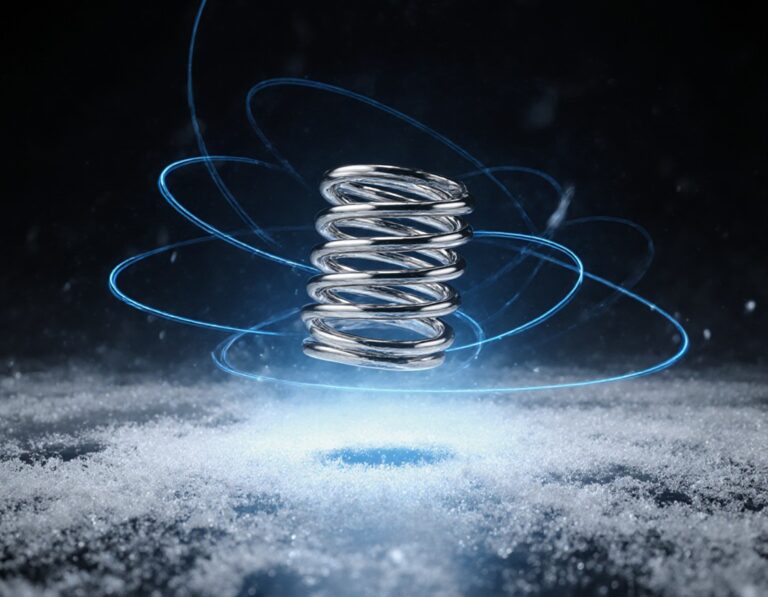

夜光塗料的核心不是「鐳自己會發光」,而是利用鐳的放射線去激發磷光粉(phosphor),最常見的是硫化鋅(ZnS)摻微量活性劑(如銅)。阿爾法粒子撞擊晶格,激發電子,再以可見光形式釋放能量,於是表面看來「會自己發光」。這種無需日光充電、24 小時恆亮的特質,讓軍用儀表、手錶、羅盤在戰時如虎添翼,也把一群年輕女工推上了風口浪尖。

工廠裡的三步曲:「舔、蘸、畫」

為了把指針和刻度畫得又細又齊,工廠教女工使用「舔、蘸、畫」(lip, dip, paint)技巧:把畫筆放進嘴巴理尖,蘸上含鐳塗料,再畫到錶面。每次只入口極少,但日以繼夜、月復一月,鐳隨唾液吞下,變成體內「骨骼常住戶」。為何是骨頭?因為鐳是鹼土金屬,化學性質與鈣(Calcium, Ca)相近,身體的礦化系統難以分辨,結果把鐳一併鑲進骨骼與牙床。

這就是悲劇的伏筆:在骨內,阿爾法粒子距離短、能量密度高(線性能量轉移, LET),對附近細胞 DNA 造成高概率雙股斷裂,長期可導致骨肉瘤(osteosarcoma)、牙床壞死(俗稱「radium jaw」)、貧血與全身性併發症。

放射線基礎速成:誰、從哪裡來、去到哪裡

| 放射線型式 | 本質 | 穿透力 | 屏蔽/防護 | 人體風險重點 |

|---|---|---|---|---|

| 阿爾法 (α) | 氦核 | 極弱,紙張/皮膚可擋 | 外部無大礙;避免吸入/吞入 | 內照射高危,對骨髓與骨細胞破壞力強 |

| 貝塔 (β) | 高速電子 | 中等,幾毫米塑膠/玻璃可擋 | 低 Z 材料較佳 | 皮膚灼傷、內照射有風險 |

| 伽瑪 (γ) | 高能光子 | 強,需鉛/混凝土 | 厚屏蔽與距離 | 全身劑量累積需控管 |

Ra-226 → Rn-222(氡)→ … → Pb-210/Bi-210/Po-210 … 這條衰變鏈中,α 為主、夾雜 β 與 γ。外部拿著一只老式夜光錶,主要暴露來自 γ 的微量輻射;但對當年工人,真正的風險是把 α 放射源帶進了骨頭裡。

為何內照射特別傷?談微劑量學與半衰期

- 高 LET 與生物效應:α 粒子在極短距離沉積大量能量,造成密集 DNA 損傷。換算等效劑量時,α 的輻射權重因子(radiation weighting factor)常取 20,代表同等吸收劑量下,生物效應約為 γ 的 20 倍。

- 物理半衰期 vs 生物半衰期:Ra-226 物理半衰期 1600 年,幾乎不會「自然消失」。生物半衰期指人體排除速度,骨的鈣代謝很慢,等效半衰期以年計,在骨中可停留很久。

- 局部「微反應堆」:放射源固定在骨表面(骨小樑與類骨質),等於在幹細胞附近放了一個點狀輻射源,長年累積。

20 世紀中葉,麻省理工學院的 Robley Evans 透過呼氣氡測量與全身計數,建立人體「鐳負荷」(body burden)與健康風險的關聯,提出 Ra-226 的「最大容許體內負荷」約 0.1 微居里(μCi,約 3.7 kBq)。很多鐳女郎的體內負荷被推估超過 1 μCi,風險大幅上升。

怎樣知道體內有多少鐳?科學家的偵查術

- 呼氣氡分析:Ra-226 衰變生成 Rn-222(氣體),經血液到肺部呼出。收集呼氣並以電離室/閃爍計數器測量,可反推體內鐳活度。

- 全身伽瑪計數(whole-body counting):子體放出的 γ 射線能穿透軟組織到達探測器,從能譜與計數率估算負荷。

- 尿液/糞便生物測定(bioassay):分析放射性核素的排出速率,結合生物動力模型估算體內分佈。

這些方法在今日核醫與輻射防護依然沿用,並與蒙地卡羅模擬(Monte Carlo)與生物動力學模型結合,使估算更準確。

法庭之外的科學:數據如何改變制度

1920–30 年代,新澤西與伊利諾伊的訴訟(如 Grace Fryer、Catherine Donohue 等)把問題推上檯面。當時公司與部分醫師一度否認關聯,但流行病學證據愈來愈清楚:牙床壞死、骨腫瘤與高體內鐳負荷呈正相關。案件最終促成賠償,亦推動職業病認定與勞工保護。

對科學界而言,這批資料是罕見而沉重的人體「長期內照射」自然實驗,直接促成:

- 劑量限值制度化:吸收劑量(Gy, gray)與等效/有效劑量(Sv, sievert)成為標準語言。

- ALARA 原則(As Low As Reasonably Achievable):任何劑量都應盡量合理降低。

- 三大防護法則:時間(縮短暴露)、距離(平方反比效應)、屏蔽(合適材料)。

- 職業衛生基準:禁止口沾畫筆、密閉製程、局部抽氣、個人防護具與常規監測。

夜光技術的進化:從鐳到氚,再到非放射性

| 技術 | 發光原理 | 半衰期/持續性 | 風險概述 | 典型用途 |

|---|---|---|---|---|

| 鐳 + 磷光粉 | α/β 激發 ZnS 放光 | Ra-226 約 1600 年,恆亮 | 內照射高風險;舊品有老化粉塵 | 早期錶、儀表 |

| 氚 (Tritium, H-3) 氣體微光管 | β 激發磷光粉(密封玻璃管) | 半衰期 12.3 年,亮度隨時間衰減 | 低能 β,密封狀態風險低 | 現代軍錶、緊急標示 |

| 非放射性長效磷光(如鍶鋁酸鹽) | 吸光後緩慢釋放(儲能發光) | 無放射性;需光充電 | 安全性高 | 民用錶、標誌 |

今天你見到的大多數「夜光」其實不是放射性發光,而是吸光再慢慢放光的材料,亮度與持久度已大幅提升。

常見迷思破解

- 「鐳自己會發光」:嚴格說不是。肉眼見到的是磷光粉被放射線激發後的可見光。鐳的衰變會產生能量,但需介質把能量轉成光。

- 「α 粒子很弱,不用怕」:外部是,內部不是。α 在空氣走不了多遠,但在細胞層級是「重拳」。

- 「一點輻射有益健康(輻射興奮說)」:科學界對「低劑量刺激效應」仍有爭議,公共衛生採保守的 ALARA 原則。

- 「舊夜光錶一定很危險」:外部佩戴的風險通常很低,但破損、剝落產生粉塵或自行翻修就不智。收藏者應避免打磨、開蓋與接觸塗層,並妥善存放。

數字視角:從劑量、活度到風險

- 活度(Activity, Bq/Curie):每秒衰變次數。1 μCi = 3.7×104 Bq。鐳女郎的體內負荷曾有超過 1 μCi 的案例。

- 吸收劑量(Gray, Gy):每公斤吸收能量(焦耳/公斤)。

- 等效/有效劑量(Sievert, Sv):把不同輻射型式與器官敏感度加權後的生物風險量尺。α 的加權大。

- 平方反比定律(Inverse-square law):點源輻射強度隨距離平方降低,防護上「多一步,少一半」常是事實。

理解這幾個量,有助分辨媒體上常見的「單位亂鬥」。

從歷史汲取的職安健原則:帶回工作與生活

- 工程控制優先:設計上先消除風險(例如密閉系統、抽氣),再談個人防護具。

- 操作流程重要:一個「舔筆」的習慣,決定了暴露途徑。

- 監測與回饋:沒有數據,就沒有管理。例行環境與個人監測是必要投資。

- 風險溝通:坦白與透明,能把恐慌變成行動。鐳女郎的爭議提醒我們,否認不能解決問題。

給讀者的幾個貼士

- 家中有古董夜光錶:避免打磨或開蓋;不要讓小孩把玩;若塗層破碎,裝盒密封存放,避免粉塵飛散。

- 檢測好奇心:市售簡易蓋革計可測到較強的 γ 或 β,但對 α 與內照射風險並非直接指標。

- 專業協助:需要處理可疑放射性物件時,聯絡當地有牌照的放射防護/廢棄物處理單位。

科學延伸:從發光顆粒到人體細胞

鐳女郎事件是一次跨學科的「教科書級案例」:

- 固體物理:磷光粉的能帶與陷阱態(trap states)如何決定亮度與餘暉。

- 核物理:衰變鏈、半衰期與核素遷移;α 的能譜與能量沉積。

- 生物物理與流行病學:從微觀 DNA 斷裂到群體風險估計的尺度轉換。

- 風險科學:面對不確定性,用保守與迭代更新的方式制定政策。

結語:一抹幽光之後

鐳女郎的故事不是要把放射性打成絕對的「恐懼之源」,也不是要淡化風險,而是提醒我們:科技走出實驗室,必須同時帶上嚴謹的科學、完善的制度與基本的人性關懷。夜光塗料的發明,展現了人類把原子尺度能量轉成日常便利的聰明;而鐳女郎讓我們學懂,微小的操作習慣、看不見的粒子軌跡,足以在人體與社會留下深痕。當我們今天談核醫、談新材料、談任何「黑盒子」科技時,不妨想起那道綠光:真正照亮未來的,應該是知情、透明與以人為本的選擇。