【深造物理】鏡中世界為何不對稱?理解宇稱不守恆

試想像你對著鏡子舉起右手,鏡中的人會舉起「左手」。我們直覺以為,物理定律在鏡子裡應該也是一樣運作:球照樣落下、光照樣反射、電磁波仍然傳播。這種「把世界左右倒轉,規律仍不變」的想法,就是物理學所謂的宇稱(Parity)。但20世紀中期,一連串精巧的實驗顛覆了這個直覺:自然界有一股力量——弱作用(weak interaction)——不遵守宇稱。這不只是歷史上的科學震撼,更深深寫進現代粒子物理的骨架,影響我們理解從原子核衰變到宇宙物質—反物質不對稱的來龍去脈。

什麼是宇稱?鏡像變換的語言

宇稱(P)是一種把空間「左右倒轉」的離散對稱:把座標(x, y, z)全部變成(−x, −y, −z),時間t不變。若一條物理定律在這種鏡像操作後仍然成立,我們說它「守恆」宇稱;反之則「不守恆」。

不同物理量在鏡像下會有不同行為。簡單整理如下:

| 物理量類型 | 例子 | 鏡像後性質 |

|---|---|---|

| 純量(scalar) | 溫度、質量 | 不變 |

| 偽純量(pseudoscalar) | 三重積A·(B×C) | 變號 |

| 向量(vector) | 速度v、電場E | 變號 |

| 軸向量/偽向量(axial vector) | 角動量L、自旋S、磁場B | 不變 |

把這些行為代入方程,若鏡像後每一項都「對得上」,那方程就尊重宇稱。經典力學、電磁學與強作用(strong interaction)都通過這個鏡像檢查;但弱作用卻不然。

歷史轉折:從「應該守恆」到「原來不守恆」

1950年代前,物理學家普遍相信所有基本相互作用都守宇稱。轉捩點來自所謂的「θ–τ之謎」:兩種看似相同的中性K介子(K mesons)態,衰變成兩個或三個π介子的機率分佈,暗示它們的宇稱性質不一樣,與「其實是同一粒子」的觀念衝突。1956年,李政道與楊振寧檢視了過往實驗,指出其實沒有人真正驗證弱作用的宇稱守恆,並提出具體可行的實驗設計去檢測。

吳健雄實驗:把鏡子搬進實驗室

1957年,吳健雄與合作者用鈷-60進行經典的β衰變實驗,精髓在於「設計一個會被鏡像顛倒的幾何關係,然後看結果是否對稱」。步驟要點:

- 把鈷-60晶體在低溫下置於強磁場中,令許多原子核自旋(spin)同向排列。

- 鈷-60透過弱作用發生β衰變,放出電子與反中微子。

- 若宇稱守恆,電子沿著與自旋平行或反平行方向放出的機率應該對稱。

結果卻是電子明顯偏好沿著「與自旋相反」方向射出。這種不對稱一經鏡像就會被反轉,卻無法用同一套定律解釋——弱作用宇稱不守恆,板上釘釘。這出經典實驗,讓「鏡中世界不一樣」成為現代物理的常識。

為何會不守?V−A弱作用與手徵(chirality)

弱作用的數學形貌被概括為「V−A」結構:只耦合到左手(left-handed)的費米子(fermions)與右手的反費米子,透過W與Z玻色子傳遞。這裡有兩個關鍵概念:

- 手徵(chirality):量子場論裡用投影算符把粒子分成左手(L)與右手(R)成分,與「鏡像如何作用在場」直接相關,是理論上最根本的左右之分。

- 螺旋度(helicity):粒子自旋方向相對於運動方向的投影,沿動量方向為右手,反方向為左手。對無質量粒子,手徵與螺旋度一致;對有質量粒子,兩者可不同。

弱作用只用SU(2)_L這條「左手規則」與粒子互動。把世界做鏡像,L會變成R;但自然界沒有對稱的「SU(2)_R弱作用」在低能存在,所以在鏡像後你找不到同樣的互動形式,於是宇稱被破壞,而且是「最大化(maximal)」地破壞——弱帶電流完全不耦合右手中微子、也不耦合左手反中微子。

1958年的Goldhaber實驗更直接:量度中微子的螺旋度,發現自然生成的中微子幾乎全部是左手的。這與V−A理論相吻合。雖然我們今天知道中微子有極微小質量(透過中微子振盪證明),嚴格說螺旋度可在不同參考系下被「翻轉」,但弱作用的耦合仍然只認左手手徵,這一點不受影響。

鏡像下什麼會改變?一個更「手感」的比喻

想像你戴著一隻只合右手的手套。鏡子裡那隻手套會變成「左手」的模樣。若這世界只有右手手套的製作規格(弱作用只認左手手徵),你無法把鏡中的左手手套在現實世界裡用同樣規格製造。物理上,道理一樣:把弱作用的哈密頓量或拉氏量做宇稱操作,左手場變右手場,因右手場不參與弱帶電流,等式就不再成立。

強與電磁為何守宇稱?

強作用與電磁作用的互動項對左、右手場是對稱的;電磁方程(Maxwell方程)在P下保持形式不變;量子色動力學(QCD)的膠子與夸克耦合亦不偏左右。這解釋了為何大部分日常現象看起來「鏡像對稱」。弱作用只在特定過程中發生,如β衰變、介子與μ子衰變、太陽核反應中的質子轉換等,因此我們在日常巨觀體驗不到那種「偏左」的世界。

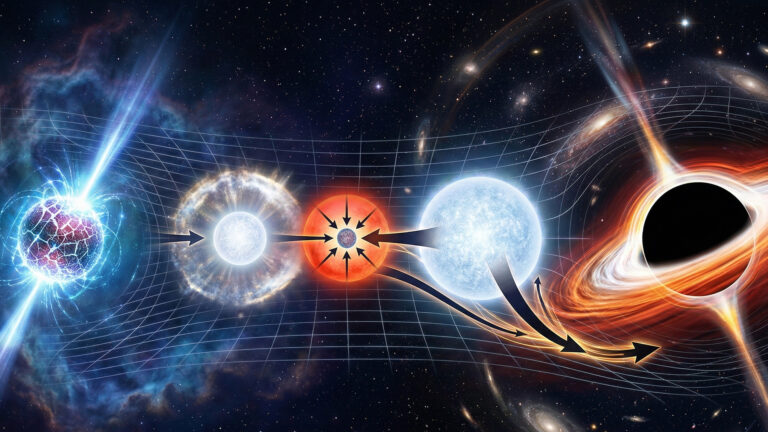

CP與CPT:從宇稱到更大的對稱故事

既然P不守,那把帶電–共軛(C)與P一起考慮呢?CP把粒子換成反粒子,再做鏡像。1950年代末到1960年代,人們發現弱作用在許多過程中似乎近乎守CP;但1964年,中性K介子系統首次觀測到CP破壞,後來在B介子也精確測得。這告訴我們,弱作用不只破壞P,也破壞CP。不過,更深層的量子場論定理(CPT定理)指出,在滿足很一般的假設下,CPT組合必然守恆。迄今所有實驗都支持CPT守恆。

CP破壞與宇宙為何以物質為主息息相關。Sakharov條件指出,要在早期宇宙產生物質–反物質不對稱,需要(1)重子數違反、(2)C與CP破壞、(3)非平衡演化。標準模型中的CKM機制確實提供CP破壞,但似乎不足以解釋今天的宇宙不對稱,這成為新物理搜尋的重要動機。

實驗圖譜:我們如何看見宇稱不守恆

- 核β衰變的角分佈:吳健雄實驗證明電子偏向與核自旋相反方向放出,直接顯示P破壞。

- μ子衰變:偏振μ子衰變出的電子帶有明顯的角分佈不對稱,符合V−A結構。

- 中微子散射:只觀測到左手中微子參與弱帶電流,右手中微子(若存在)在標準模型中是「隱形」的。

- 原子宇稱不守(atomic parity violation):在銫等重原子裡測到非常微小的「禁戒」躍遷,由Z玻色子引起的弱中性流導致,為標準模型參數提供嚴格檢驗。

- 偏振電子散射:把電子自旋方向翻轉,測量與核子或電子的散射截面差異(左–右不對稱),能直接量度弱混合角等電弱參數,亦可搜尋新物理。

日常關聯:弱作用在你身邊

雖然你不會在鏡子前看到蘋果左手拿會掉得比較快,但弱作用無處不在。例如:

- 太陽發電廠:太陽核心中,質子經弱作用轉成中子,觸發核聚變鏈,釋放能量與中微子。沒有弱作用,太陽不會以現在的方式持續發光。

- 醫療影像:正子放射斷層掃描(PET)利用β+衰變,雖然影像並不靠P破壞本身,但其物理基礎仍是弱作用。

- 化學手性:生物分子有「左旋/右旋」的鏡像對映體。弱作用的宇稱破壞會導致兩者能量極微小差異,但這效應小到不足以解釋生命手性的來源——真正的主因更多來自化學與生物學的非平衡選擇過程。

數學骨架:為何標準模型「天生偏左」

標準模型的電弱部分由SU(2)_L×U(1)_Y規範對稱控制。所有左手費米子在SU(2)_L下成為雙重態(doublets),右手費米子則是單態(singlets),不帶SU(2)_L荷。W±玻色子只與SU(2)_L電流耦合,這就是弱帶電流只認左手的根源。希格斯機制提供質量,透過所謂Yukawa耦合把左、右手場「配對」,但這不會修復宇稱:因為相互作用本身在本源上仍是單邊(L)耦合。這種結構自然導致核β衰變中的角分佈不對稱以及中微子「幾乎全是左手」的現象。

宇稱能在高能被「恢復」嗎?左–右對稱模型與新物理

有理論提出在更高能量尺度,宇稱其實是好的:電弱理論可能擴張為SU(2)_L×SU(2)_R×U(1),存在右手版的W_R玻色子,低能因對稱性自發破缺,只剩下我們熟悉的SU(2)_L,於是顯得「偏左」。這類左–右對稱模型(left–right symmetric models)與中微子質量(透過seesaw機制)常有緊密關聯。大型對撞機與稀有衰變實驗正持續搜尋相關訊號,但目前未見明確證據。

從P到CP:精密測量前沿

- 介子工廠與對撞機:在K與B介子系統,CP破壞已被精準測量,與Cabibbo–Kobayashi–Maskawa(CKM)機制整體一致,但仍留有探索空間。

- 中微子振盪的CP相位:長基線實驗(如DUNE、Hyper-Kamiokande)致力測定中微子部門的CP破壞,或與宇宙物質不對稱的起源(如leptogenesis)相關。

- 電偶極矩(EDM)搜尋:若粒子(如中子、電子、原子)存在永久EDM,即顯示P與T破壞(等價於CP破壞)。目前上限極低,仍未見非零結果,但靈敏度正不斷提升。

- 原子與分子中的P破壞:利用重原子或高效增強分子態,量度原子弱電荷與核子皮膚效應,為電弱理論與新力範圍提供高精度約束。

常見迷思與澄清

- 「宇稱不守恆會影響日常左右手差別嗎?」不會。弱作用極其微弱,且其偏左特性只在特定微觀過程顯現,對巨觀機械或流體現象影響不了。

- 「生命的左旋偏好是不是弱作用造成?」弱作用引致的能差太小,難以直接決定生物手性。生命手性更可能來自非線性化學、生物自組織與歷史偶然性的放大。

- 「既然P破壞,會不會也違反更根本的CPT?」目前所有實驗與理論框架都支持CPT守恆。違反CPT將牽涉更深層的時空結構改動,尚無證據。

一個把握重點的圖像

- 做鏡像(P)就像把世界的左右互換。

- 強與電磁作用:鏡像後規律不改,守宇稱。

- 弱作用:只耦合左手費米子(與右手反費米子),鏡像後找不到對等互動,故宇稱不守,且是最大化的不守。

- CP破壞進一步存在於弱作用,與宇宙物質–反物質不對稱可能相關。

結語:鏡中人與真實世界的分岔

宇稱不守恆告訴我們:自然界的基本規律並非在每個層次都「左右對稱」。在我們熟悉的世界,對稱是美;在更深的微觀世界,破壞對稱往往更有啟發力。正是弱作用「偏左」的性格,成就了β衰變、太陽能量來源、中微子奇特的行為,並引出CP破壞與宇宙物質起源等宏大課題。每當你照鏡子,不妨想想:在看似對稱的影像背後,物理世界其實選了一條只屬於「這邊」的規律。探索這種不對稱,正是我們理解宇宙更深邃結構的關鍵之一。